近日,我院罗琳教授、张嘉超教授课题组博士生赵柯棋在秸秆和有机肥的综合应用领域取得重要突破性成果,相关研究论文"Comprehensive assessment of straw returning with organic fertilizer on paddy ecosystems: A study based on greenhouse gas emissions, C/N sequestration, and risk health"近日发表于环境领域权威期刊《Environmental Research》(JCR Q1,SCI 2023 IF=7.2)。

该研究以长沙县四高示范区稻田为研究对象,针对该地区CO2等温室气体固存能力差、土壤有机碳含量低的现状,探讨以下科学问题:在保持环境可持续性、促进土壤固碳和提高水稻产量的同时,稻田是否有可能实现温室气体减排?这是否可以通过采用有机肥料替代策略和改变秸秆的利用方式来实现?上述科学问题的答案将为最大限度地利用作物秸秆资源,保障粮食安全,提高稻田土壤碳汇能力,实现温室气体减排提供理论基础。

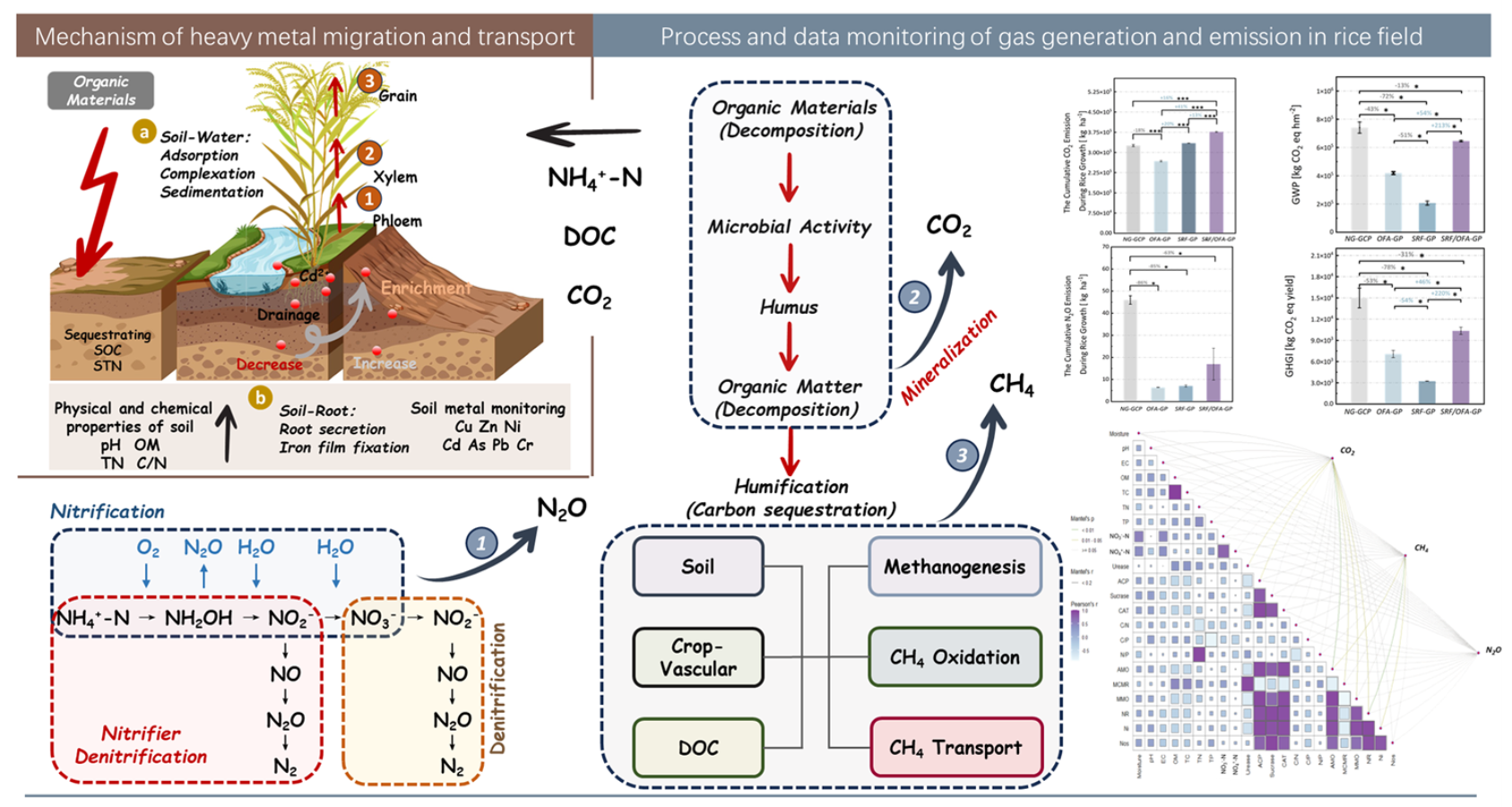

图1 图文摘要

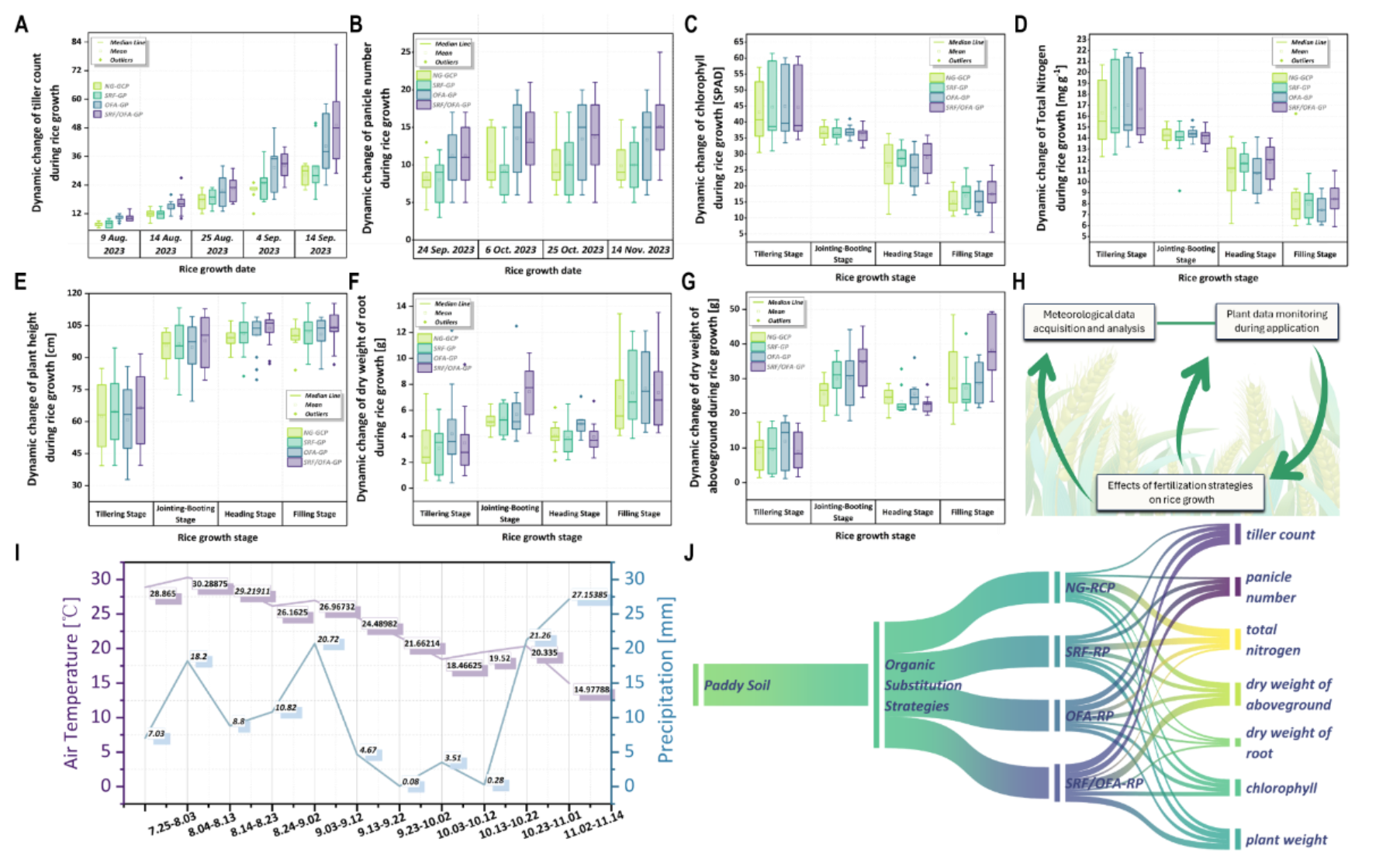

有机替代策略对于推动农业的可持续性发展具有重要意义。本研究的结果显示,秸秆-有机肥的联合施用策略显著提升了水稻的分蘖数量(图2A-B)。此外,较高的叶绿素含量和叶片总氮含量表明,该联合施用策略为水稻的营养状态和生长发育创造了更有利的条件,从而有助于提高水稻的产量(图2C-D)。不同施肥策略对水稻株高的影响不显著(图2 E)。秸秆还田及秸秆-有机肥的联合施用策略使得水稻根部和地上部分生物量较高(图2 F-G),这表明水稻的根部和地上部分生长健康,养分利用效率提高,对环境胁迫的抵抗力增强,并且与产量呈正相关。这些结果表明,在有机替代策略下,水稻产量的稳定性和可持续性得到了改善,尤其是在提高水稻平均产量方面,秸秆与有机肥联合施用的增产效果最为显著。

图2 不同有机替代策略对水稻生长的动态影响自然生长对照组(NG-GCP);秸秆还田组(SRF-GP);有机肥施用生长组(OFA-GP);秸秆还田配合有机肥生长组(SRF/OFA-GP)

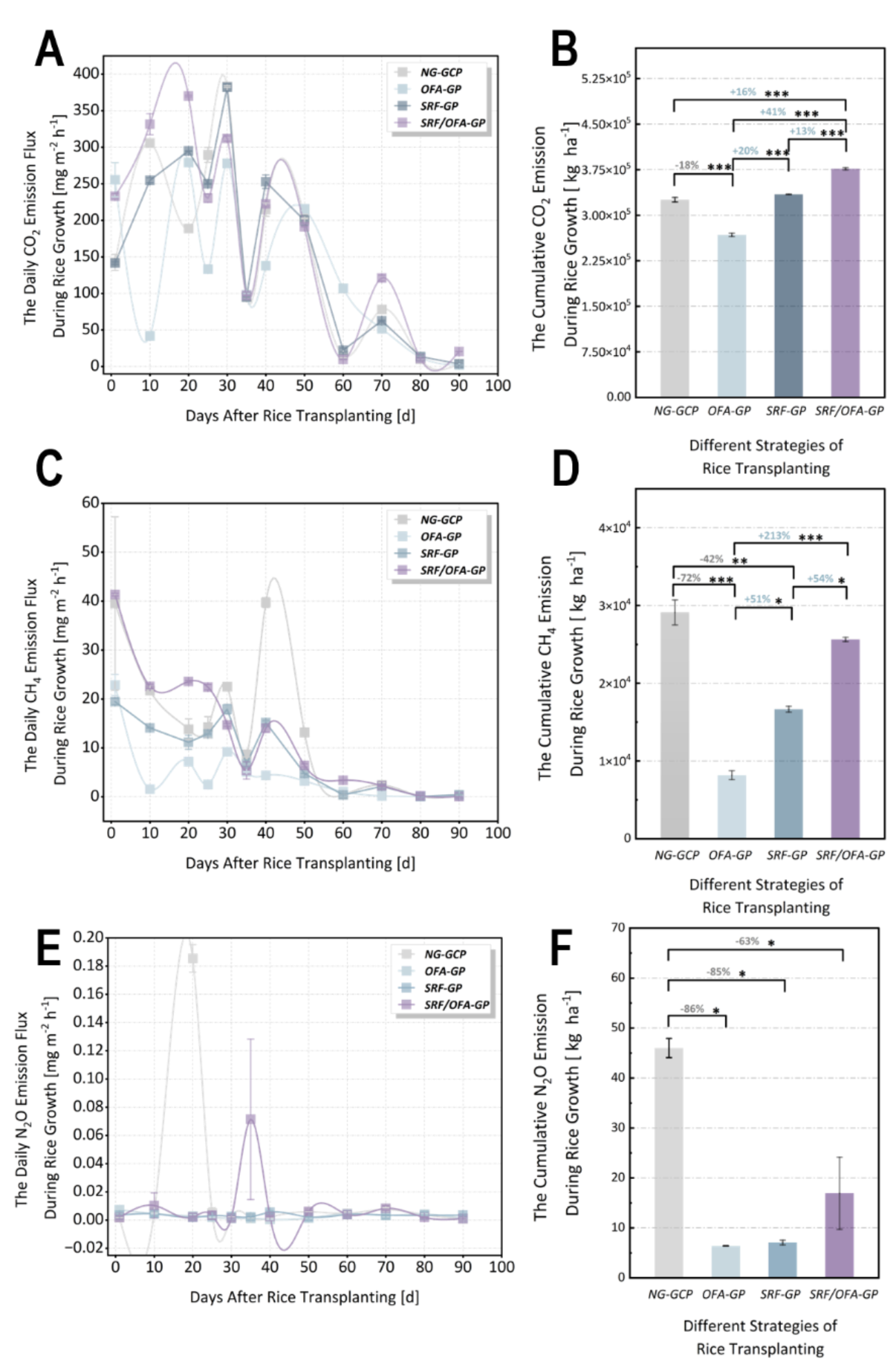

在对水稻生长过程中的CO2排放量进行观察时,研究发现,相较于自然生长的水稻,秸秆还田和秸秆-有机肥联合处理分别导致CO2排放量增加了3.06%和16.02%,而单独施用有机肥则使CO2排放量减少了17.48%(图3 A-B)。在对CH4排放量的累积值进行分析时,观察到部分数据呈现负值,这表明CH4在田间生成后被土壤所吸收。实验结果显示,秸秆还田和有机肥处理能够显著降低CH4排放量,分别减少了42.72%和71.87%(图3 C-D)。土壤微生物介导的硝化和反硝化作用是农田土壤中N2O排放的关键生物地球化学过程。这些过程受到土壤基质中C和N含量的显著影响,C和N的可用性共同决定了N2O排放的速率。研究表明,秸秆还田、单独施用有机肥以及秸秆-有机肥的联合施用处理均能显著降低N2O排放量,分别减少了84.58%、86.06%和63.15%(图3 E-F)。

图3 不同有机替代策略对CO2(A,B)、CH4(C,D)、N2O(E,F)通量和累积排放量的影响。自然生长对照组(NG-GCP);秸秆还田组(SRF-GP);有机肥施用生长组(OFA-GP);秸秆还田配合有机肥生长组(SRF/OFA-GP)。组间差异以“*”表示P < 0.05。

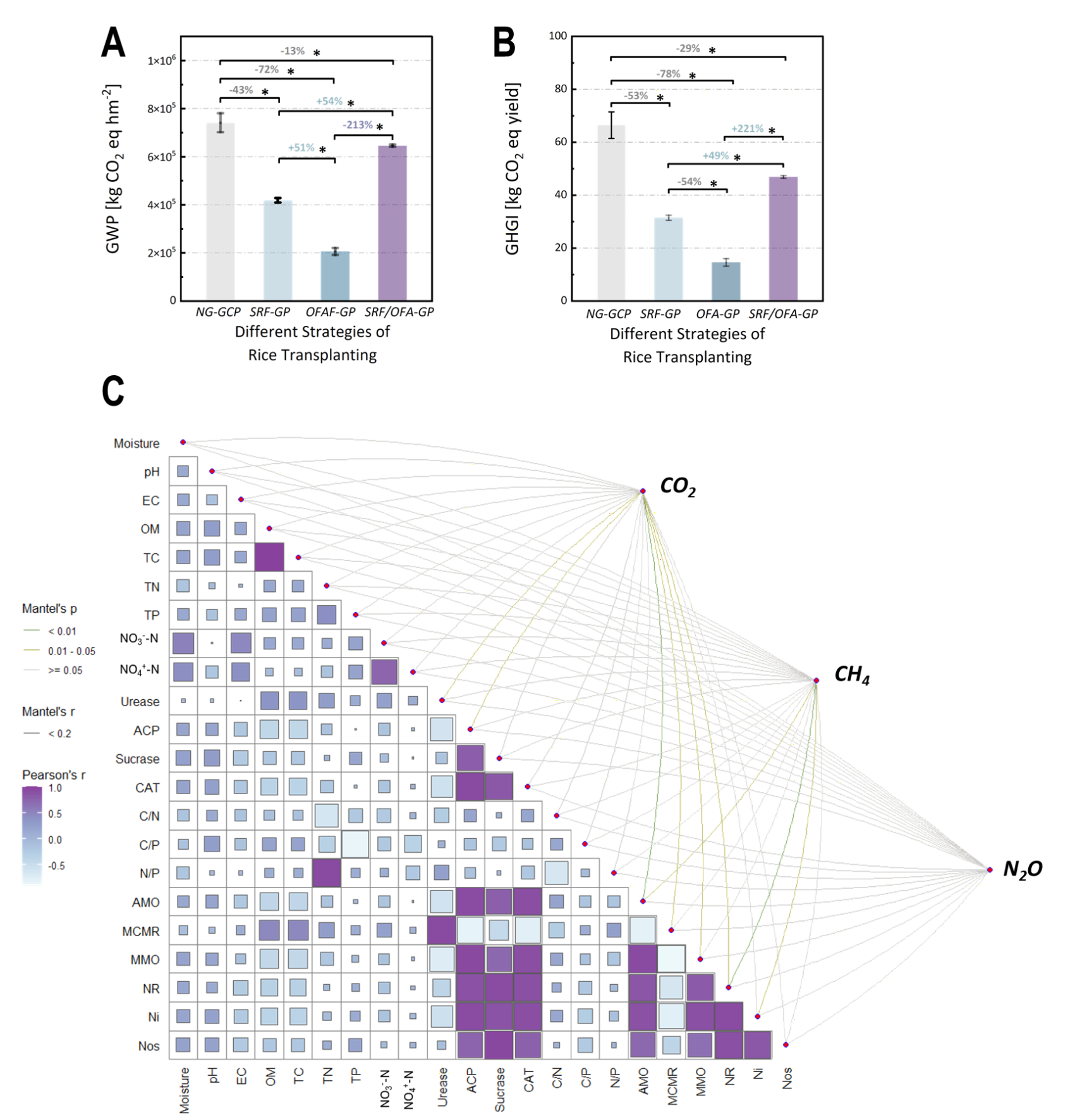

实施秸秆还田、有机肥以及秸秆-有机肥联合施用的农业管理策略后,GWP(图4 A)分别下降了43.49%、72.14%和12.84%。GHGI(图4 B)也分别减少了52.67%、78.03%和29.44%。这些策略均有效地降低了水稻田的CH4和N2O排放。此外,水稻田的CH4排放量显著高于N2O排放量,导致CH4对全球升温潜能值的贡献显著大于N2O。图4C揭示了土壤C/N比与CO2累积排放量之间的负相关性,这可能与较低的土壤初始C/N比相关联。

图4 不同有机替代策略下GWP(A)、GHGI(B)及GHG排放与土壤性质的关系(C)。自然生长控制组(NG-GCP);秸秆还田组(SRF-GP);有机肥施用生长组(OFA-GP);秸秆还田配合有机肥生长组(SRF/OFA-GP)。组间差异以“*”表示P < 0.05

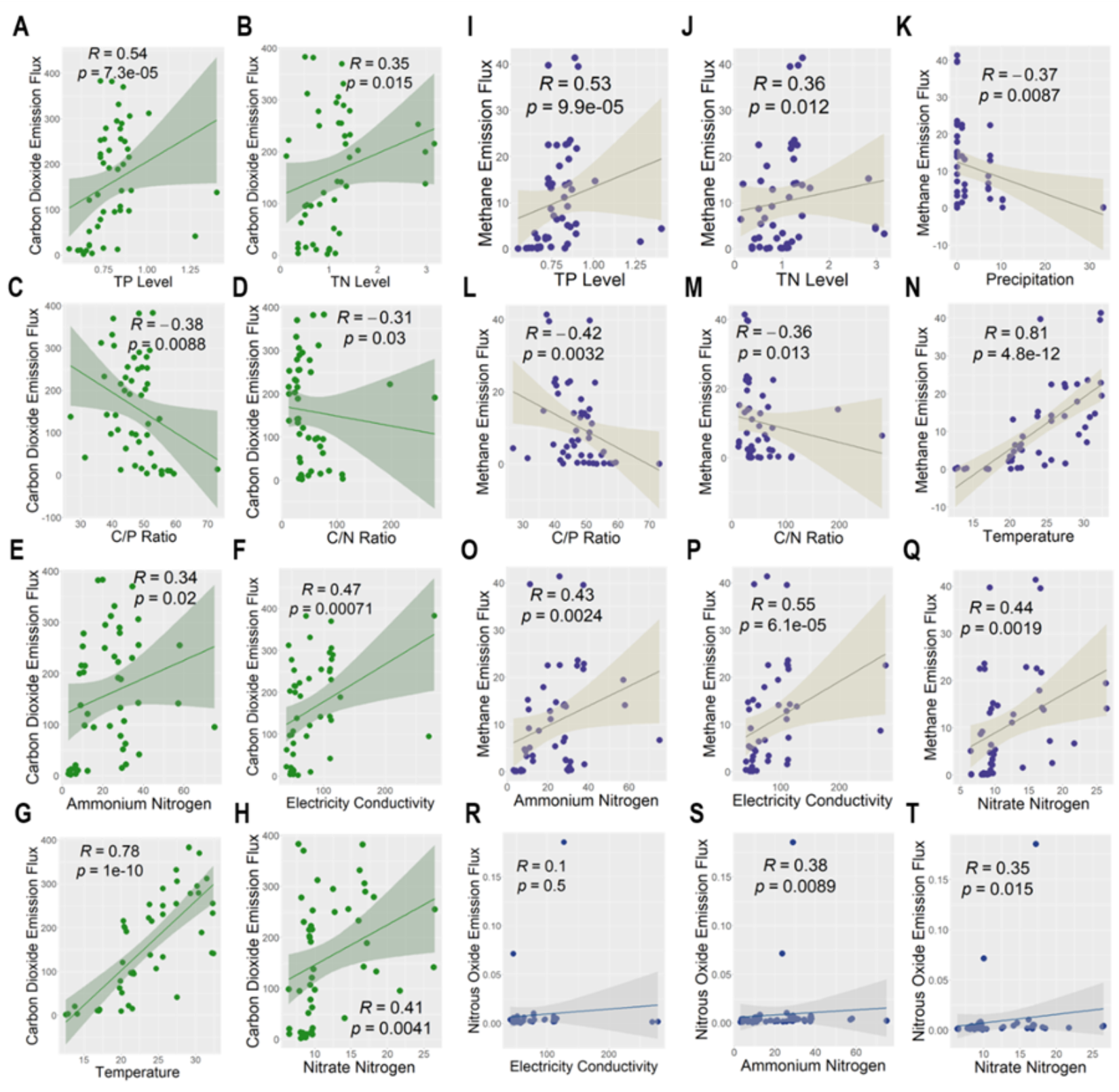

线性拟合分析进一步显示,CO2排放量可能与土壤中的TP(图5 A)、TN(图5 B)、EC(图5 F)、温度(图5 G)和NO3--N含量(图5 H)呈正相关关系,而与土壤C/P(图5 C)和C/N(图5 D)呈负相关关系。相关性分析进一步揭示,CH4排放量与土壤中的TP(图5 I)、TN(图5 J)、温度(图5 N)、NH4+-N(图5 O)、EC(图5 P)以及NO3--N(图5 Q)均呈现正相关关系。N2O排放量与土壤中的NH4+-N(图5 S)和NO3--N(图5 T)呈正相关关系。

图5土壤性质与季节性CO2排放(A-H)、季节性CH4排放(I-Q)、季节性N2O排放(R-T)的关系

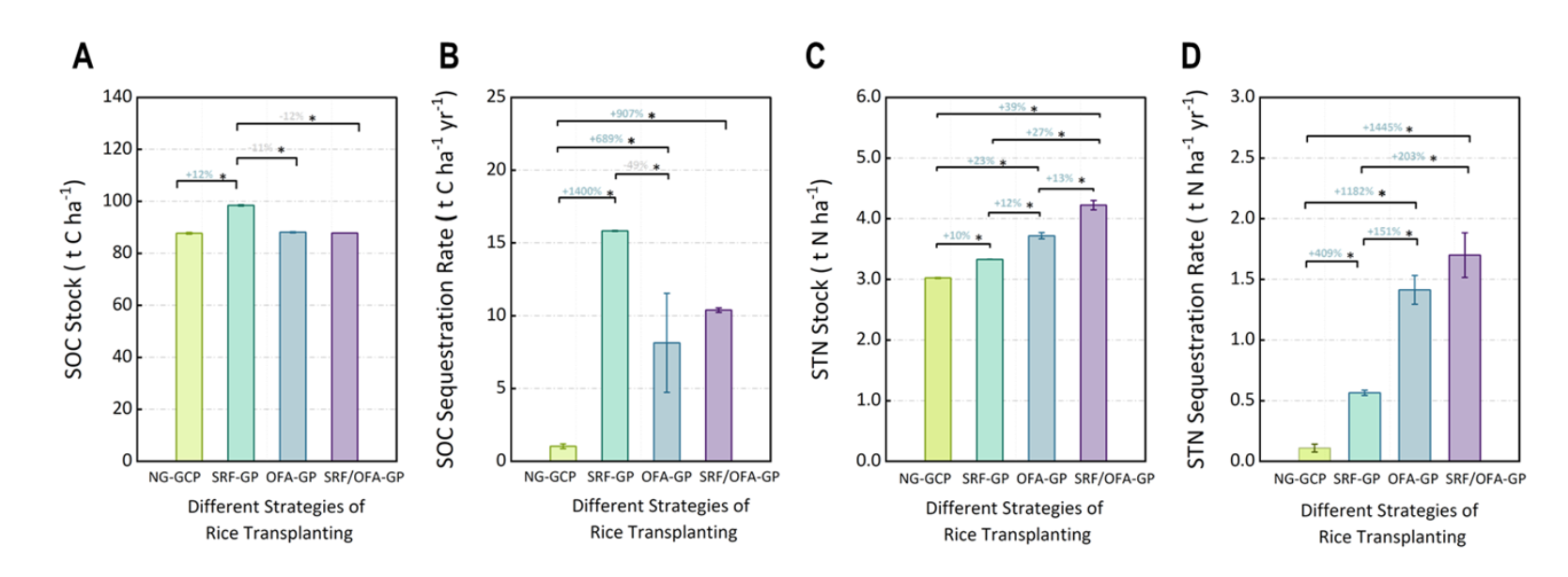

在水稻生长周期内,尽管不同施肥策略对SOC和STN含量的影响未表现出显著的统计学差异,但是施肥策略在提高SOC和STN储量及其固存率方面具有潜在的效益。秸秆还田、有机肥以及秸秆-有机肥的施肥策略显著增加了稻田土壤SOC(图6 A)和STN储量(图6 C)。这些策略下的固碳率(图6 B)和固氮率(图6 D)均显著高于自然生长组。

图6 有机碳储量(A)和固存率(B)、STN储量(C)和固存率(D)对不同有机替代策略的响应。自然生长对照组(NG-GCP);秸秆还田组(SRF-GP);有机肥施用生长组(OFA-GP);秸秆还田配合有机肥生长组(SRF/OFA-GP)。组间差异以“*”表示P < 0.05

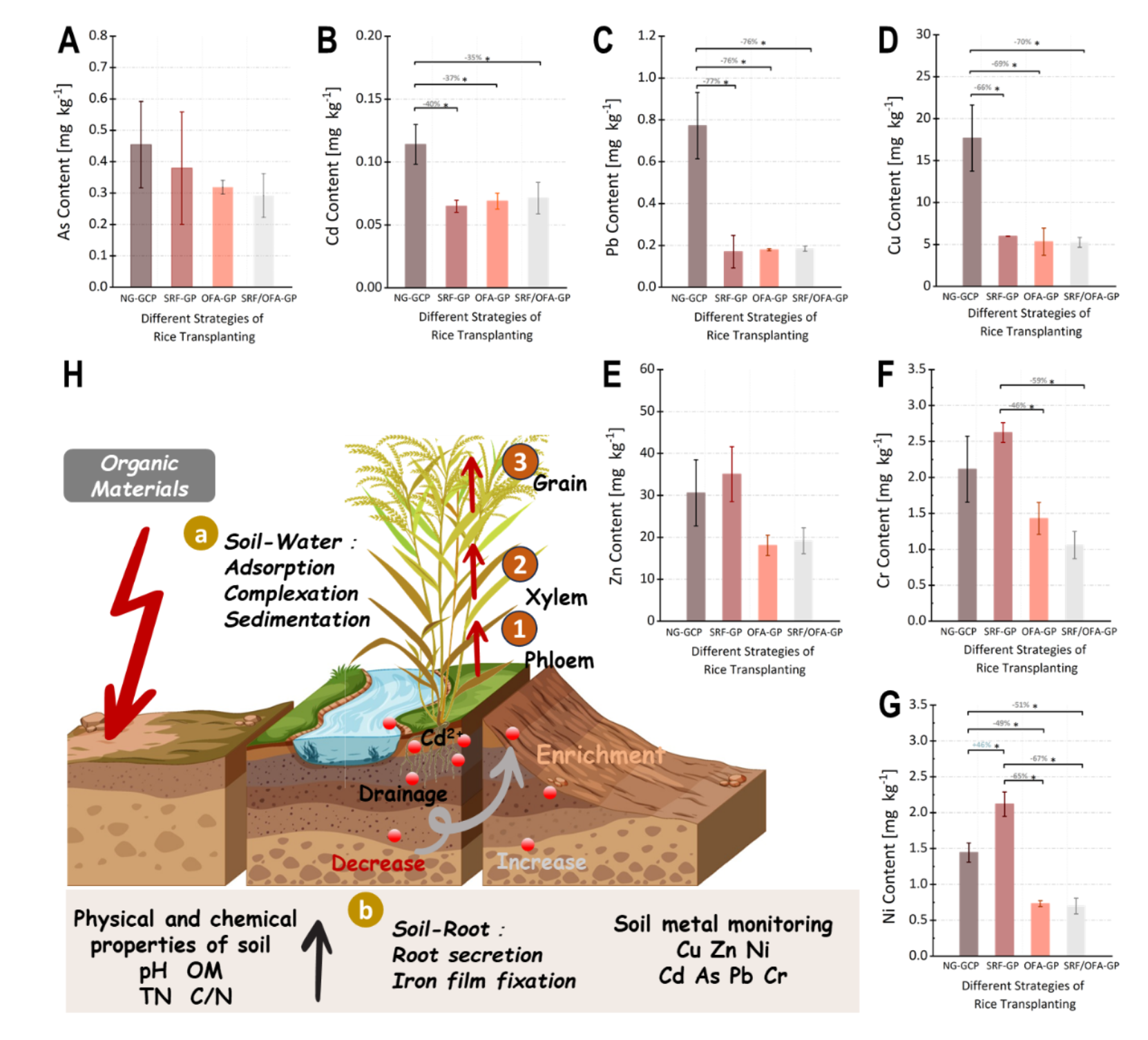

尽管秸秆还田处理导致谷物中Cr、Ni和Zn的含量分别上升了24.17%、46.53%和14.65%,但Pb和Cd的含量分别下降了40.91%和77.92%。有机肥处理的稻谷中Zn含量显著低于自然生长组。在所有施肥处理中,秸秆-有机肥处理显著减少了水稻对重金属的吸收,其中Cr、Ni、Cu和As的降低率分别为48.59%、51.39%、70.31%和55.53%。研究结果表明,Pb、Cd和As的含量均远低于中国食品安全国家标准《食品污染物限量》(GB 2762-2017)所规定的限值。风险评估结果显示,人类日常饮食中从稻米摄入的重金属元素以As、Cu、Cr、Ni和Zn为主,其中As、Cu和Cr对人体健康构成的潜在风险最高。在不同施肥策略下,成人通过摄入大米而每日摄入的As、Cu、Cr、Ni和Zn的暴露剂量(EDI)均显著低于口服参考剂量。与自然生长的水稻相比,除了Cr和Ni的目标危害熵(THQ)随秸秆还田策略的实施而增加外,As、Cd、Cu、Pb和Zn的THQ均有所降低,且所有处理中每种金属的THQ均远低于1,表明食用这些大米不会对人体健康构成危害。综合非致癌风险即危害指数(HI)评估了多种重金属复合污染的综合暴露风险。自然生长组的HI为1.75,表明长期摄入该大米极有可能使当地居民面临非致癌健康风险。相比之下,秸秆还田、有机肥和秸秆-有机肥策略的HI分别为0.43、0.53和0.52,表明这些策略不仅降低了人口患病风险,还通过有机替代策略改善了土壤质量。

图7 水稻种植期间稻谷中重金属含量(A-G)及有机替代策略下土-稻谷中重金属迁移的机理(H)。自然生长对照组(NG-GCP);秸秆还田组(SRF-GP);有机肥施用生长组(OFA-GP);秸秆还田配合有机肥生长组(SRF/OFA-GP)。组间差异以“*”表示P < 0.05

该研究得到了国家重点研发计划(No. 2023YFD1301403)、国家自然科学基金(No. U20A2086)、湖南省自然科学基金杰出青年基金(No. 2023JJ10022)和亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目(No. L3740)等基金的共同资助。

作者简介

第一作者:赵柯棋,湖南农业大学环境与生态学院2022级生态学专业博士研究生。主要研究方向为减污降碳协同增效相融合的农业废弃物资源化利用与应用研究,有着坚实的理论基础和丰富的研究经验。发表SCI论文12余篇,其中以第一作者在Sci. Total Environ.、Car. Res.、Environ. Res.、J. Environ. Manage.等期刊上发表SCI论文5篇。Web of Science总引300余次,H指数8。曾获得2016-2017湖南农业大学优秀学生干部、2017-2018国家励志奖学金、2019届湖南省优秀毕业生、2022-2023湖南农业大学优秀团干、2024年博士研究生国家奖学金。参加第一届“中国青年碳中和”创新创业大赛并荣获华中赛区银奖,参加第二届“中国青年碳中和”创新创业大赛并荣获华中赛区银奖,参加首届湖南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛并荣获三等奖,参与清华大学和中国研究生教育学会工作委员会举办的第二届全国碳中和博士生论坛并作口头报告。

通讯作者:何流琴,博士,教授,博士生导师,中国畜牧兽医学会动物营养学分会理事和中国饲料工业协会标准委员会委员。入选国家级青年人才工程、湖南省科技领军人才、中国科协青年托举人才工程、湖湘青年英才、湖南省优青等人才项目。长期从事生猪健康养殖与环境控制研究,主持“十四五”国家重点研发计划课题,国家自然科学区域创新联合重点基金、面上和青年基金,湖南省重点研发等国家及省部级项目10余项。近五年以第1作者或通讯作者身份在Molecular Therapy、Gut Microbes、Trends in Endocrinology、Metabolism等国际动物营养领域著名学术期刊发表SCI论文近40余篇,主编或参编中英文专著 6部。以第1发明人授权欧洲等国际发明专利8项和国内专利10项,以及国家软件著作权9项,并实现多项发明专利成果转化。获湖南省青年科技奖、中国农学会青年科技奖、中华环保联合会科技进步特等奖、神农中华农业科技一等奖等省部级科技奖项。通讯邮箱:heliuqin@hunnu.edu.cn。

通讯作者:张嘉超,博士,教授,博士生导师,主要从事秸秆粪污等农业有机固废资源化过程温室气体减排和污染物高效削减方面的工作。湖南省自然科学基金杰出青年,岳麓山实验室畜禽品种创制中心畜禽粪污资源化PI,国务院-教育部学术新人奖获得者,湖南省青年骨干教师,湖南农业大学1515骨干人才。入选2021、2022年度“全球高被引科学家”,2021全球环境科学高产作者(Top100)。近5年主持/参与国家自然科学基金、国家自然科学基金区域(湖南)创新发展联合基金、国家重点研发计划项目等3项,湖南省重点研发计划项目3项、湖南省自然科学基金项目2项、湖南省教育厅优秀青年基金项目1项等。在J. Hazard. Mater.、Bioresour. Technol.、Carbon Res.、Environ. Res.、J. Environ. Manage.等国际期刊发表论文80余篇,ESI高被引或热点论文20篇,Web of Science总引8000余次,H指数58。通讯邮箱:jiachao.zhang@163.com。

| 点击下载文件: |