近期,我院农田污染过程与生物修复团队曾清如教授、邓潇老师聚焦我国南方稻区农田重金属污染这一重大挑战,围绕水稻重金属污染的农艺阻控与安全生产开展了系统性研究,取得了一系列创新性成果。在环境与农学领域权威期刊Journal of Hazardous Materials,Environmental Pollution,Science of the Total Environment,Journal of Cereal Science等发表多篇高水平论文。具体研究成果如下:

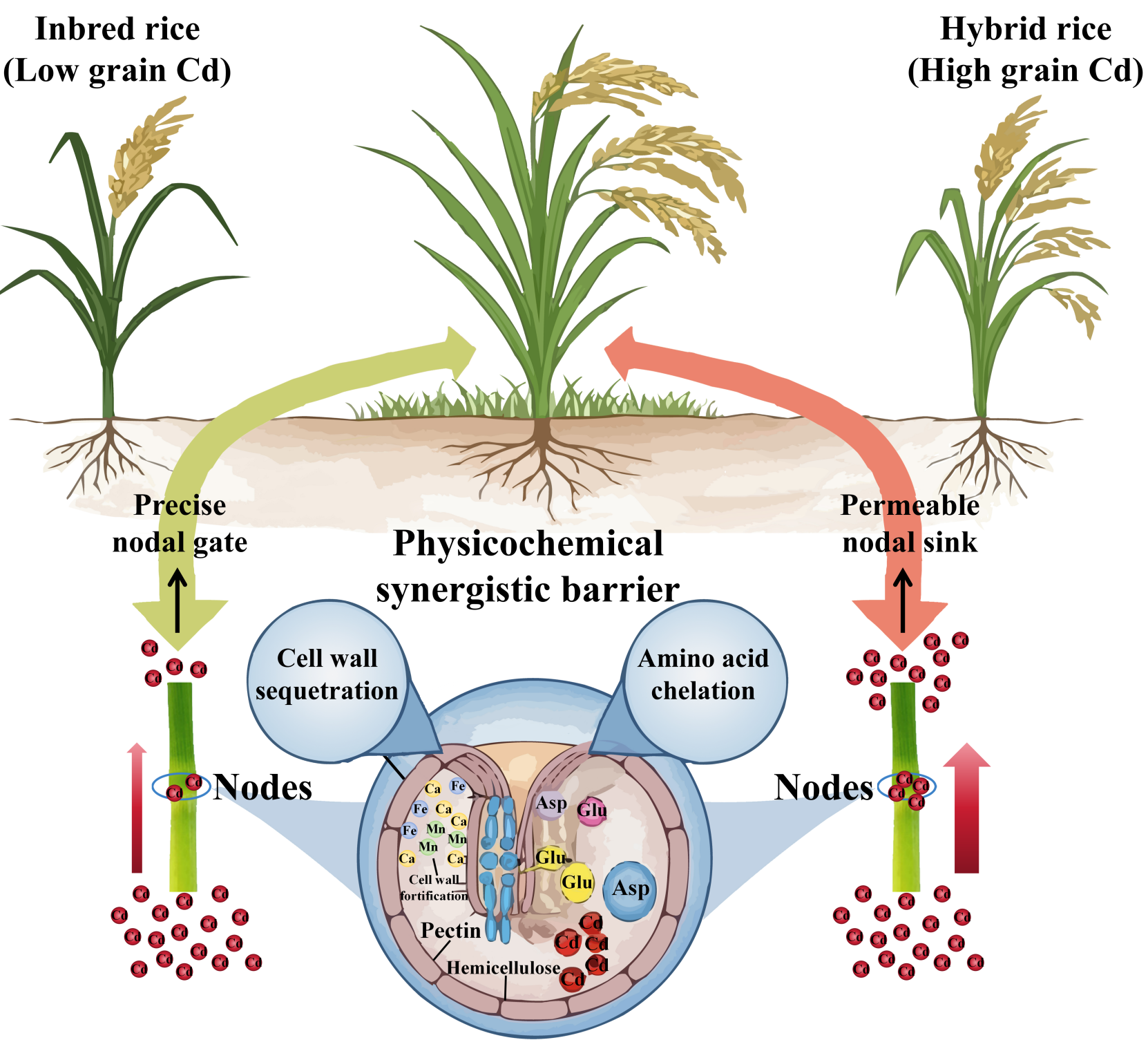

(一)揭示了水稻茎节高效固持重金属的机制及其对稻米Cd累积的调控

系统阐明了水稻茎节是调控稻米Cd积累的核心生理枢纽,其内在机制在于一个“物理-化学协同屏障”。该屏障的物理部分由富含果胶、半纤维素且经矿质元素强化的细胞壁构成,富含更多的结合基团,实现对Cd的高效胞外固持;化学部分则由高含量的蛋白质及关键氨基酸(特别是天冬氨酸和谷氨酸)驱动,完成胞内螯合。该发现将学术认知从聚焦膜转运蛋白拓展至茎节物理化学基质的决定性作用,揭示该屏障效率的基因型差异是导致品种间Cd积累能力分异的关键,为低Cd品种的精准育种提供了新靶点(Journal of Hazardous Materials, 2025, 498, 140020)。

图1 水稻茎节对Cd的协同固定机制及其基因型依赖性效率模型

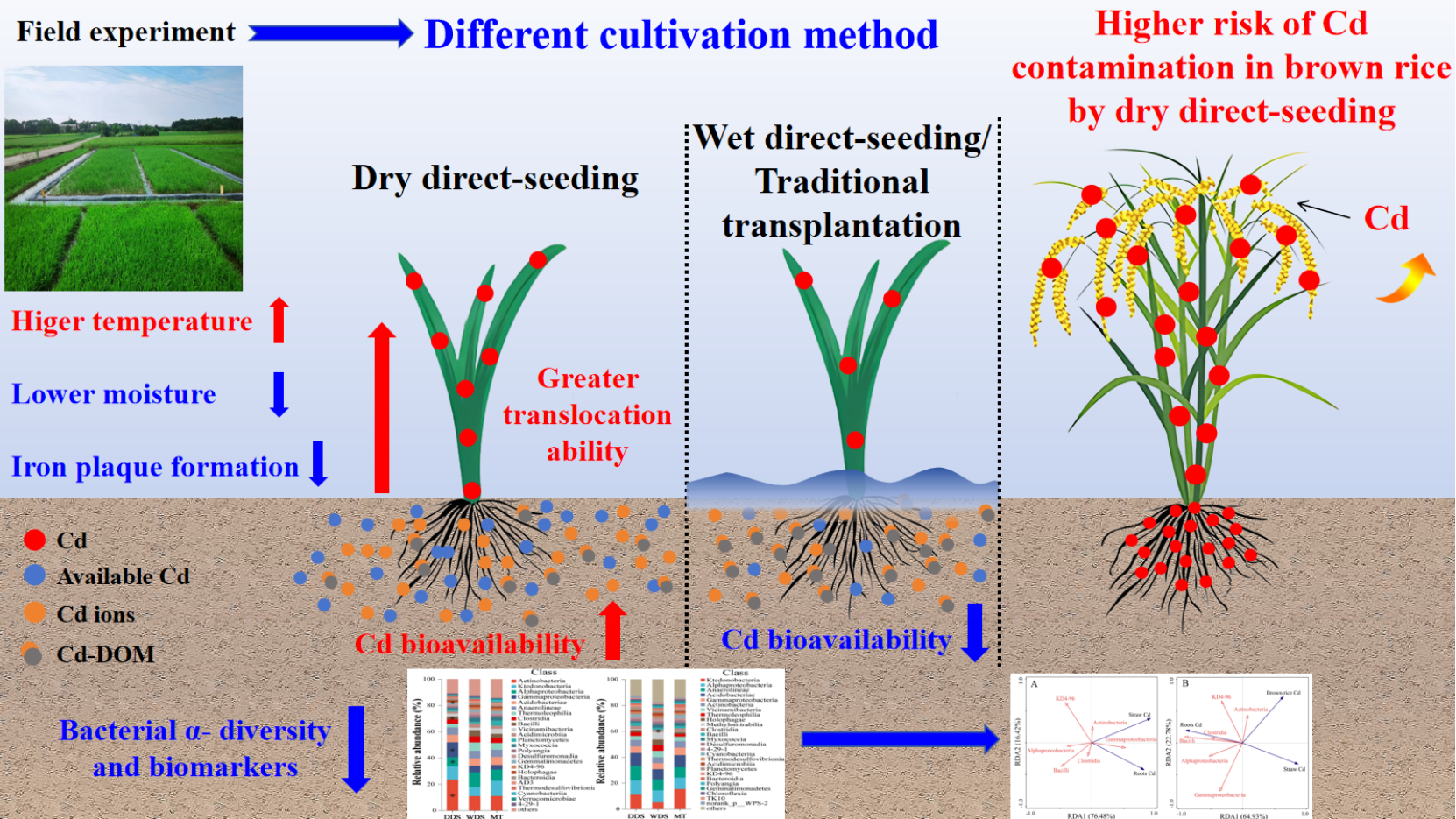

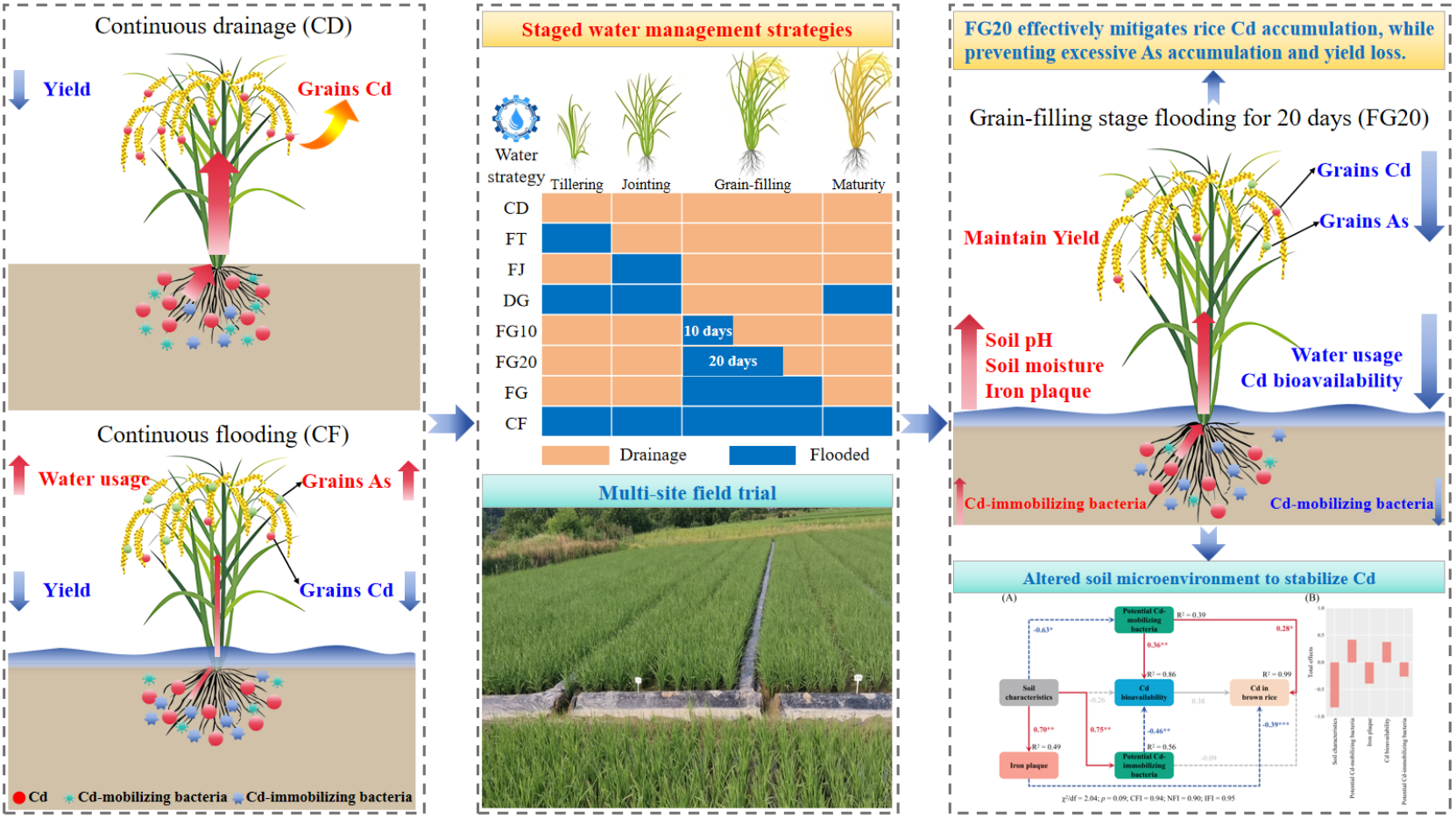

(二)阐明了多尺度农艺管理(栽培方式-水分调控)通过重塑“土壤-根-微生物”界面调控水稻Cd/As吸收转运的机制

农艺实践通过系统性调控“土壤-根系-微生物”界面,决定了稻米中重金属的宿命。研究揭示,干直播栽培方式通过营造分蘖期好氧环境,加剧了土壤Cd的生物有效性,同时削弱了根表铁膜屏障并富集了Cd活化菌群,从而放大了稻米Cd污染风险。与此相对,灌浆期被证实是调控Cd吸收的关键窗口期,在此期间进行为期20天的精准淹水,可在有效降低稻米Cd浓度的同时,规避As的协同累积。该策略的成功在于其精准靶向调控了灌浆期的根际微环境:通过降低Cd生物有效性、维持铁膜屏障,并驱动微生物群落由“活化型”向“固定型”转变,最终协同阻断了Cd向稻米的转运(Science of the Total Environment, 2024, 933, 172875;Environmental Pollution,2025, 377, 126455)。

图2 不同栽培方式对土壤-水稻系统中镉迁移转化的影响

图3 关键生育期水分管理对土壤-水稻系统Cd/As协同阻控

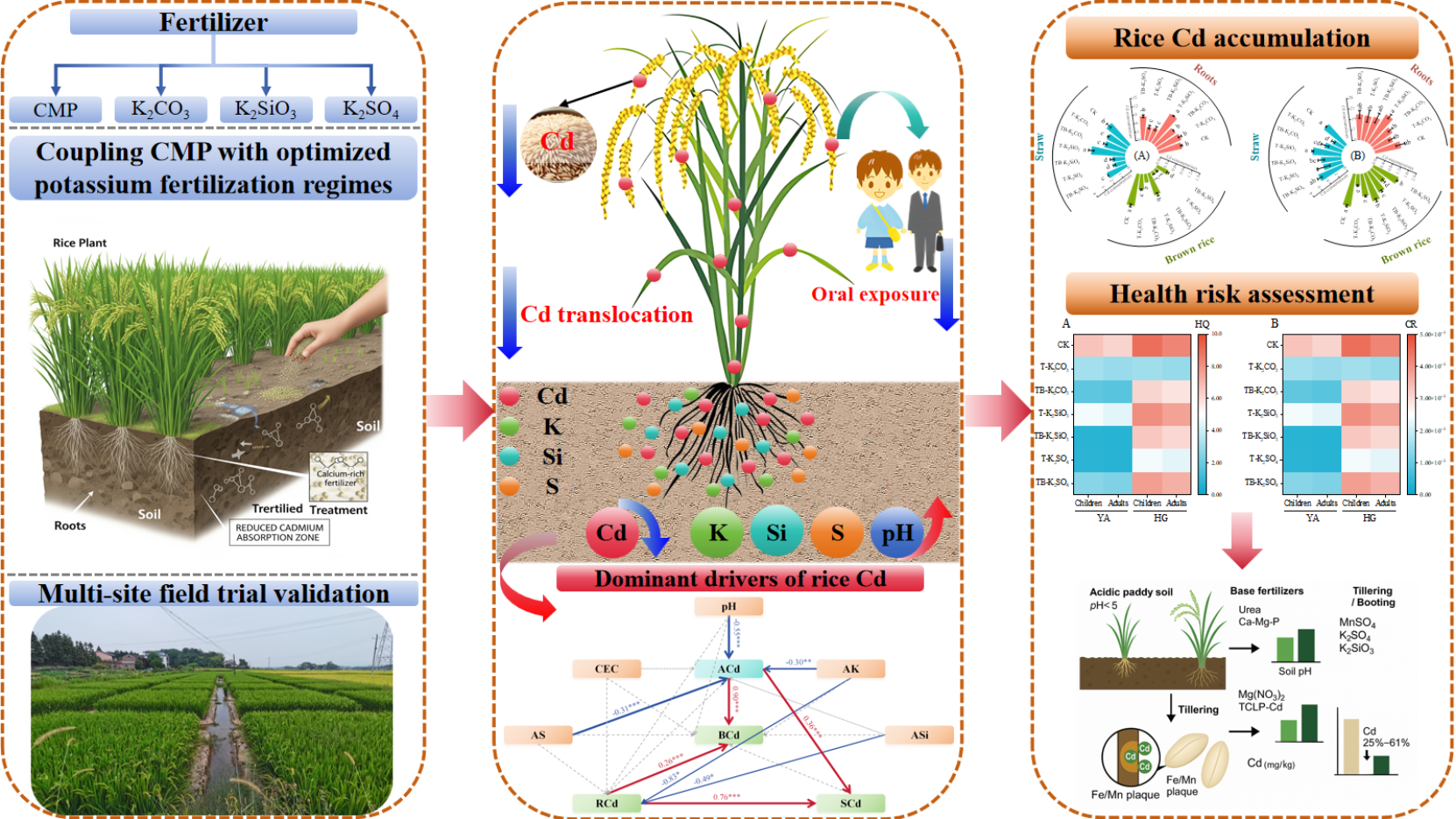

(三)构建了基于“碱性长效基肥+功能性追肥”的原位协同钝化技术体系

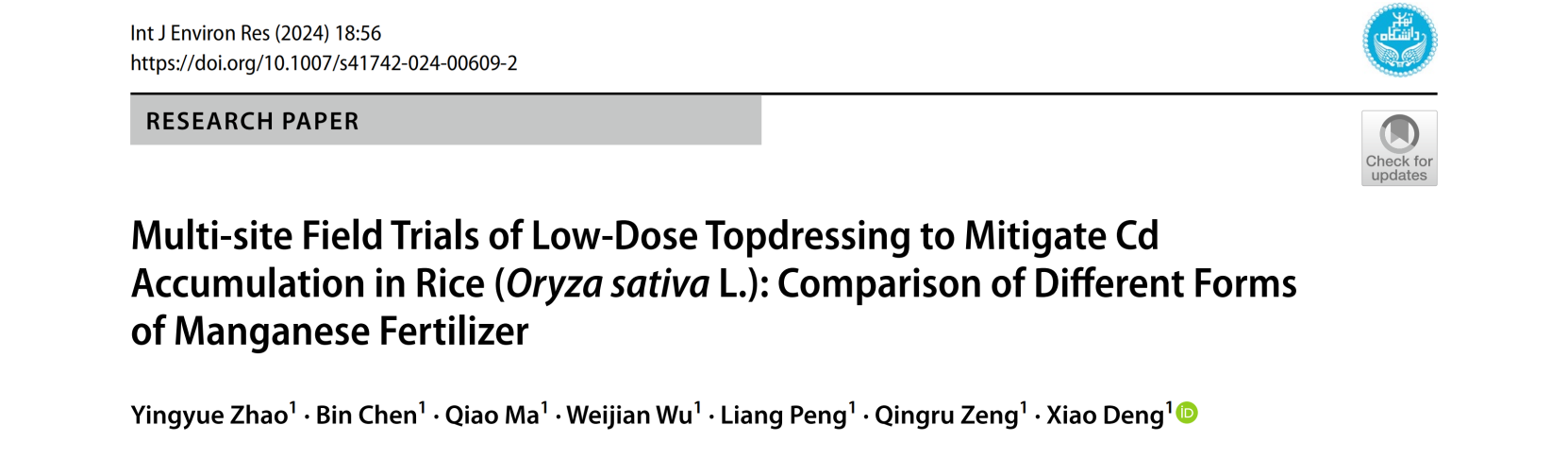

提出了基于“基肥调控土壤环境+追肥强化生理拮抗”的双效协同钝化新策略。创新性地以钙镁磷肥(CMP)等构建碱性基肥体系,在此基础上,通过在分蘖期等关键窗口精准追施硫酸锰、硅酸钾等功能性肥料,将土壤钝化(提升pH)与植物生理拮抗(Cd-Mn竞争、Si抑制吸收)有机结合,突破了传统钝化依赖单一高量投入的模式,构建了一套低成本、高效率、多靶点协同作用的原位调控技术方案(International Journal of Environmental Research, 2024, 18, 56; Agriculture, 2025, 15, 1052)。

图4 碱性长效基肥+功能性追肥调控土壤-水稻系统中Cd的迁移累积

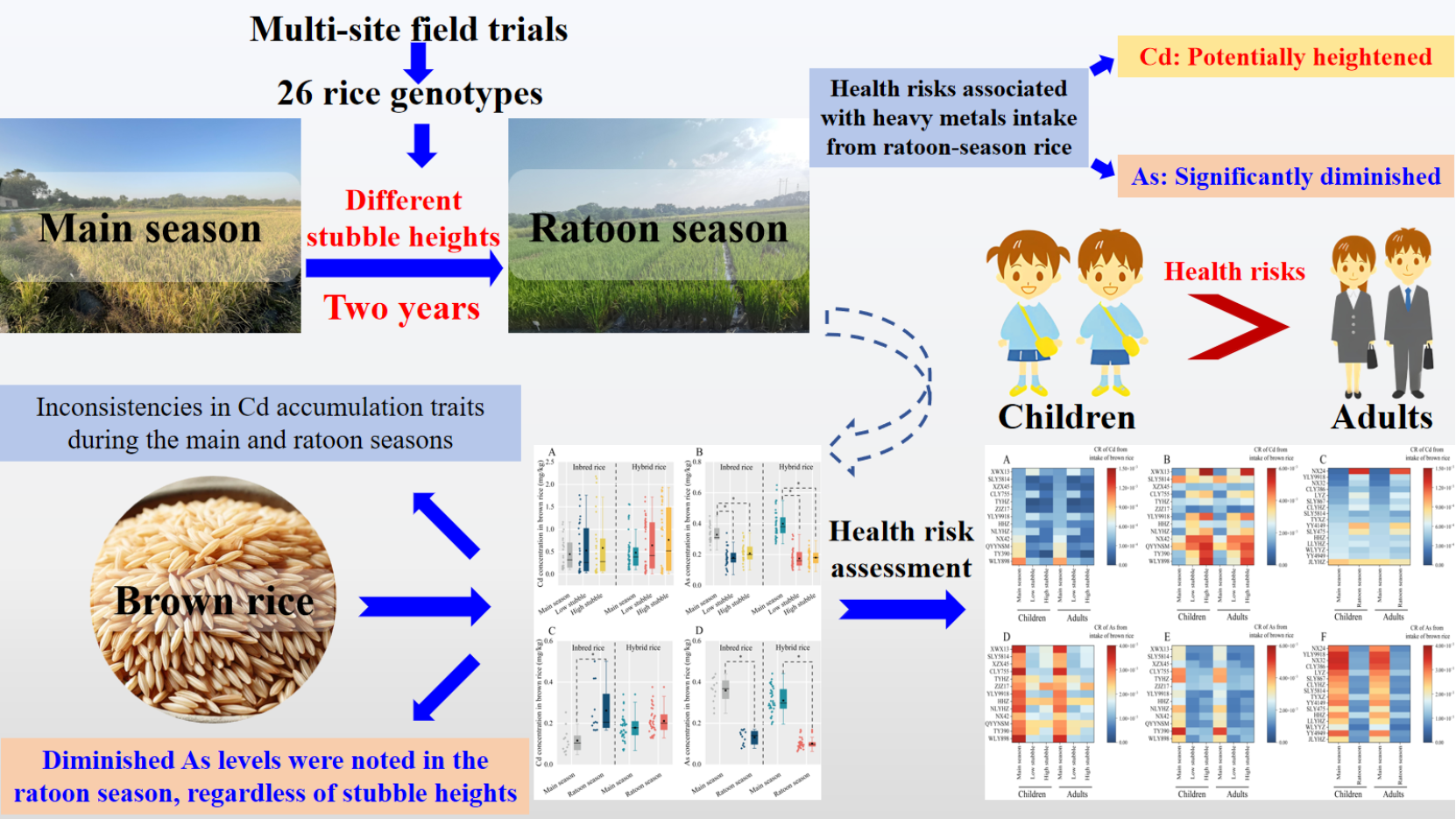

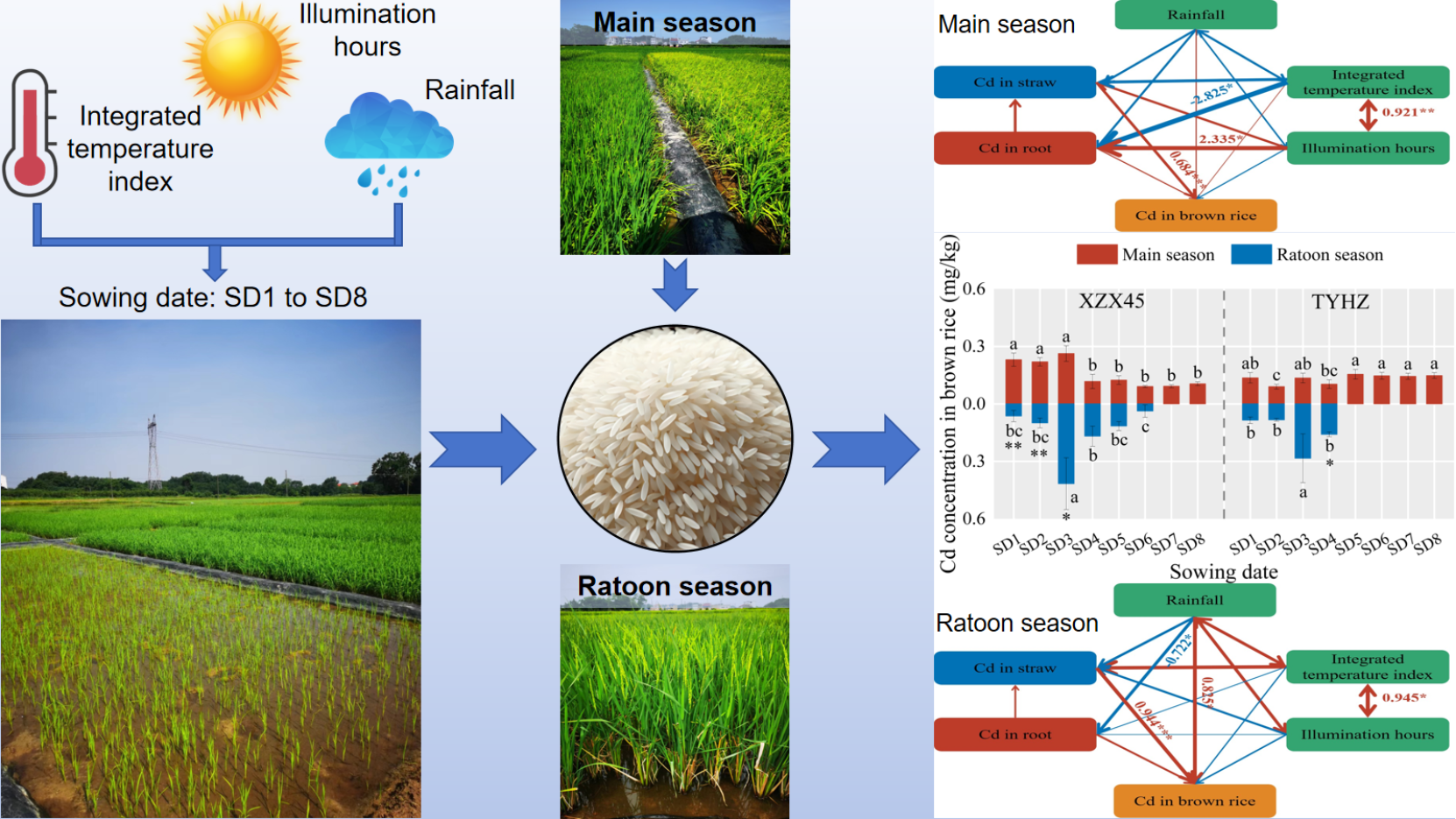

(四)解析了再生稻系统镉/砷非对称性污染风险及其农艺-生理协同调控机制

发现并证实了Cd与As在再生稻系统中截然不同的跨季迁移规律和“非对称性”风险。大规模田间试验证明,与头季相比,再生季稻米中As浓度普遍显著下降,而Cd在再生季不呈一致下降,部分品种反而升高,头季表现低Cd特性的品种,再生季不一定低Cd,且Cd受“品种×留茬高度”的显著共同作用。进一步将再生稻核心农艺措施(播期)与环境因子(气象)进行耦合分析,定量解析了其对再生稻Cd污染风险的驱动作用和互作效应,并创新性地提出了针对不同熟期品种的播期优化策略,为实现农艺避险提供了科学依据(Journal of Cereal Science, 2024, 120, 104046; Journal of the Science of Food and Agriculture, 2025)。

图5 再生稻系统镉/砷累积特征以及健康风险评估

图6 不同播期下气象因子变化差异以及对再生稻镉累积的影响

以上研究得到了国家重点研发计划项目-国家重点研发计划子课题(2022YFD1700102)、国家自然科学基金面上项目(42077142)、国家自然科学基金青年项目(32201390)、湖南省自然科学基金面上项目(2025JJ50104)、湖南省自然科学基金青年基金项目(2022JJ40184)的资助。

曾清如,男,博士,二级教授,博士研究生导师,长期从事农业环境污染修复方面的工作。主持国家自然科学基金项目3项、国家重点研发计划子课题2项、其他省部级课题10余项。已在国内外有影响的刊物上发表论文200多篇,其中SCI论文80余篇。获得授权国家发明专利10多项。主持的研究项目于2009年获湖南省自然科学三等奖,2015年参加的研究项目“重金属污染耕地农业风险防控与安全利用关键技术”获湖南省科技进步奖二等奖。

邓潇,男,环境生态学博士,农业资源与环境博士后。湖南农业大学“神农学者”人才工程青年英才B类引进人才,校聘教授。主要研究方向为污染物在土壤-作物系统中迁移转化行为、污染土壤的安全利用以及生态修复。主持国家自然科学基金青年项目1项,湖南省自然科学基金2项,并作为骨干成员参与国家自然科学基金联合基金、国家重点研发计划子课题以及面上项目等多项国家级课题。近五年发表学术论文36篇,其中第一/通讯作者20篇,发表于环境与农学领域权威期刊Journal of Hazardous Materials,Environmental Pollution,Industrial Crops & Products,Journal of Cereal Science等。

吴伟健,2022级生态学专业博士研究生,主要研究方向为污染物在土壤-作物系统中迁移转化行为、污染土壤的安全利用以及生态修复。近五年发表学术论文23篇,其中第一/共同第一作者10篇,发表于环境与农学领域权威期刊Journal of Hazardous Materials,Science of the Total Environment,Environmental Pollution,Journal of Cereal Science等。获得授权国家发明专利1项。

| 点击下载文件: |