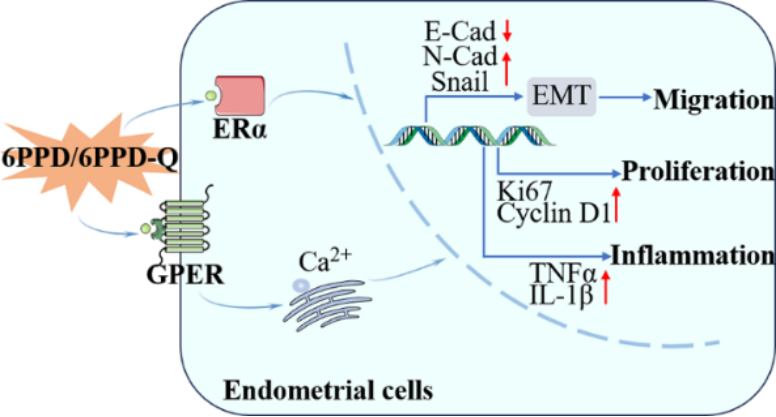

近日,湖南农业大学环境与生态学院罗琳教授、曹林英副教授团队在环境领域著名期刊Environmental Science & Technology发表了题为“6PPD and 6PPD quinone induce endometrial cell dysfunction via activating ERα and GPER at human-relevant levels”的研究论文。6PPD作为一种常用的轮胎橡胶抗氧化剂,可氧化生成6PPD-Q等转化产物,两者在大气、水体和土壤等多种环境介质以及血样、尿样等人体样本中均被广泛检出,其环境健康风险引起了广泛关注。本研究从分子模拟、信号通路、细胞功能及基因表达调控等方面,系统阐明了6PPD及6PPD-Q通过干扰子宫内膜细胞功能的潜在生殖健康风险,并揭示了雌激素受体ERα和GPER介导的重要分子起始事件及下游关键事件。研究结果为6PPD/6PPD-Q的健康风险评估及靶向干预减轻其暴露健康风险提供了新的理论依据。

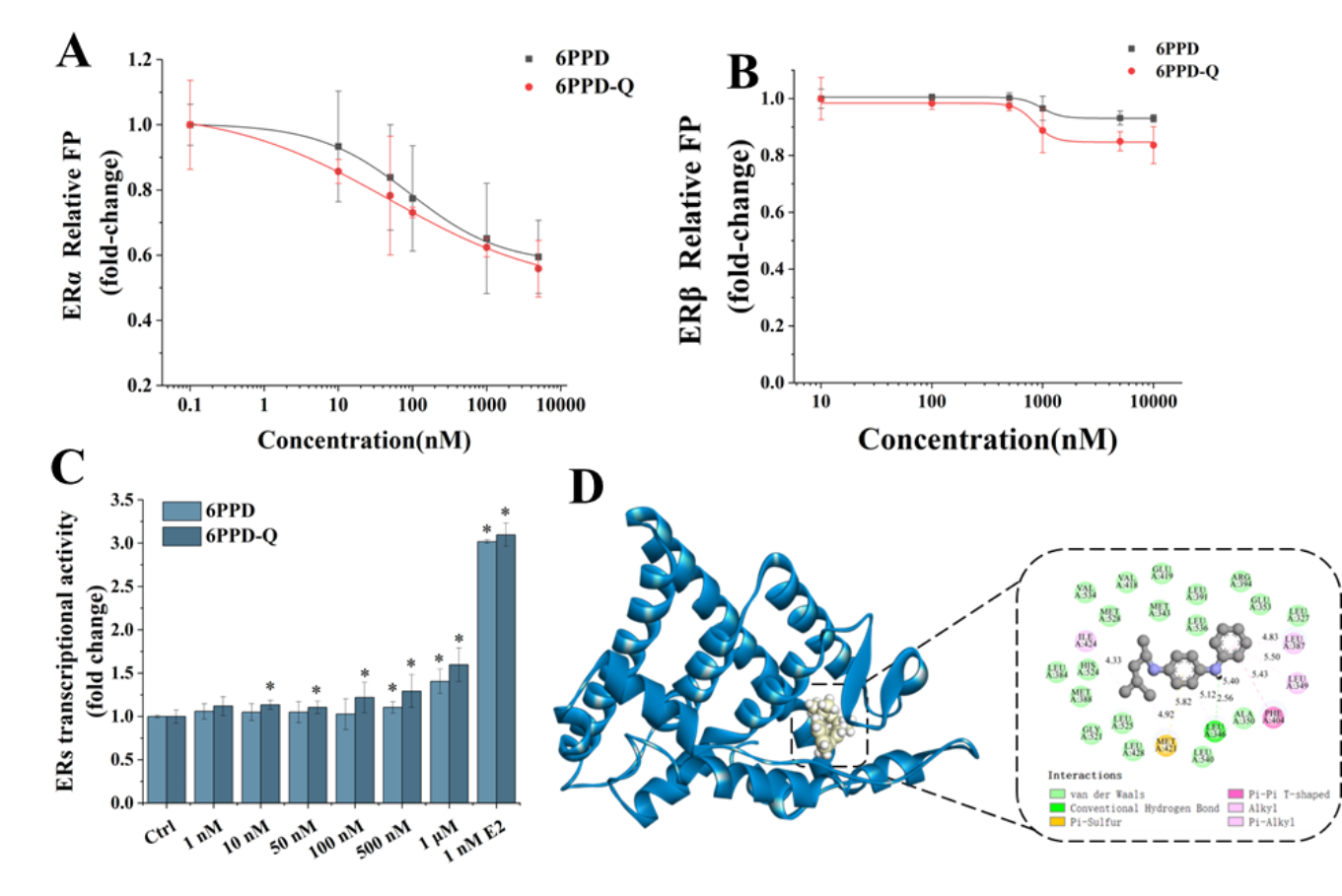

配体-受体结合是污染物产生内分泌干扰的关键分子启动事件。我们首先通过基于位点特异性荧光探针的竞争结合实验,获得了6PPD/6PPD-Q与核受体ER(ERα和ERβ)的结合能力。6PPD和6PPD-Q与ERα结合的IC50分别为93.89 nM和49.94 nM,但两者与ERβ结合能力非常弱,说明6PPD和6PPD-Q可选择性结合ERα,且6PPD-Q作用强于6PPD。报告基因实验表明,6PPD和6PPD-Q均可促进ER转录活性,LOEC分别为500 nM和10 nM,6PPD-Q诱导效应强于6PPD。进一步通过分子对接与动力学模拟揭示了6PPD/6PPD-Q与不同ER亚型相互作用差异的分子机理。

图1 6PPD/6PPD-Q与核受体ER(ERα/β)相互作用

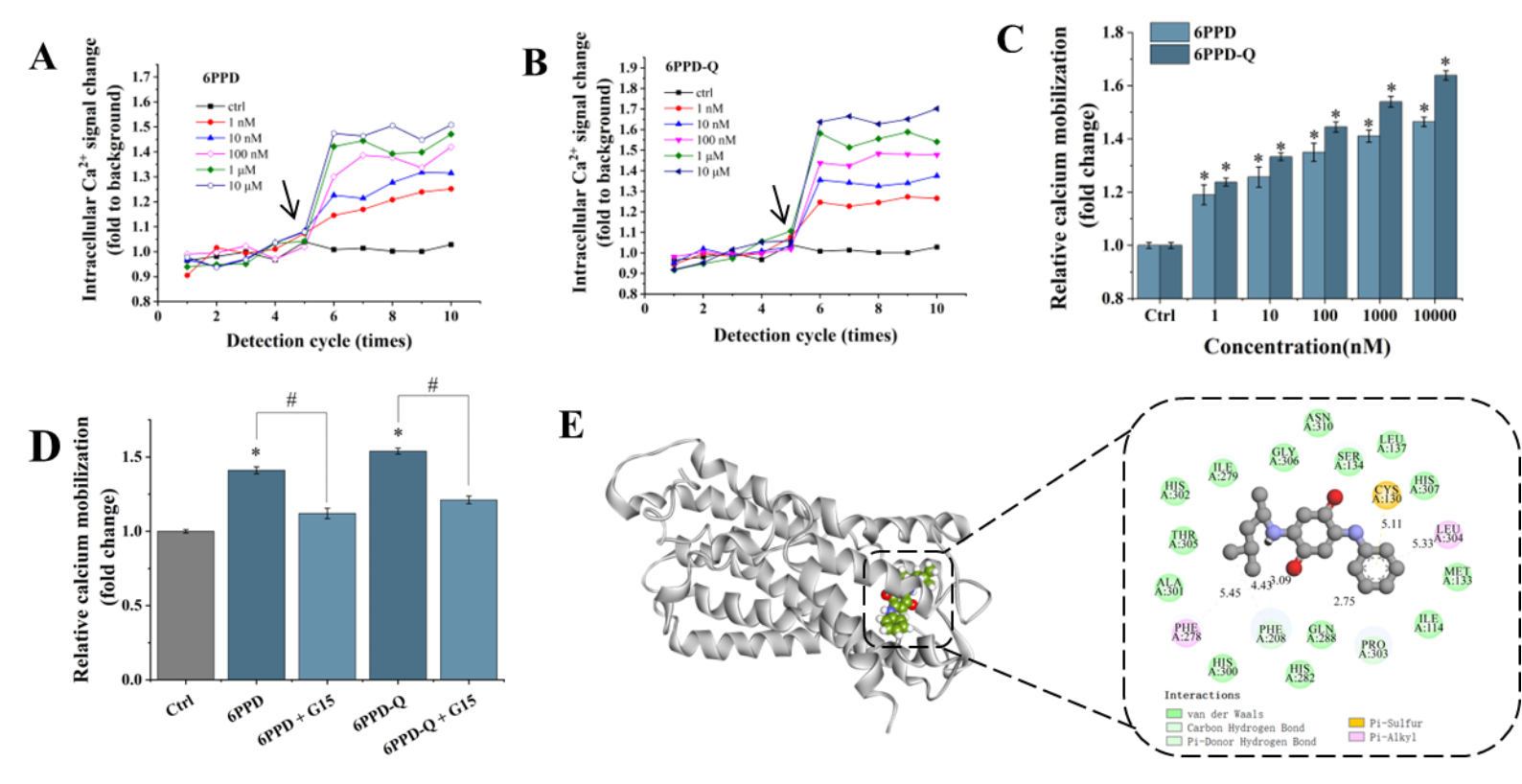

除了ER介导的典型基因组调控外,雌激素还可通过激活膜受体GPER信号级联引起快速的非基因组效应。我们前期研究表明,GPER介导的非基因组信号在调节EDCs低剂量雌激素干扰活性中起着至关重要的作用。因此,我们推测GPER可能是6PPD/6PPD-Q的另一个受体靶点。钙动员实验表明6PPD/6PPD-Q可通过激活GPER导致胞内钙离子浓度增加,LOEC低达1nM,显著低于ER激活的LOEC,这说明在极低浓度下,GPER应是6PPD/6PPD-Q优先作用靶点。此外,6PPD-Q的诱导作用强于6PPD。我们进一步通过分子对接与动力学模拟解释了两者相互作用差异的分子机理。

图2 6PPD/6PPD-Q对膜受体GPER信号通路影响

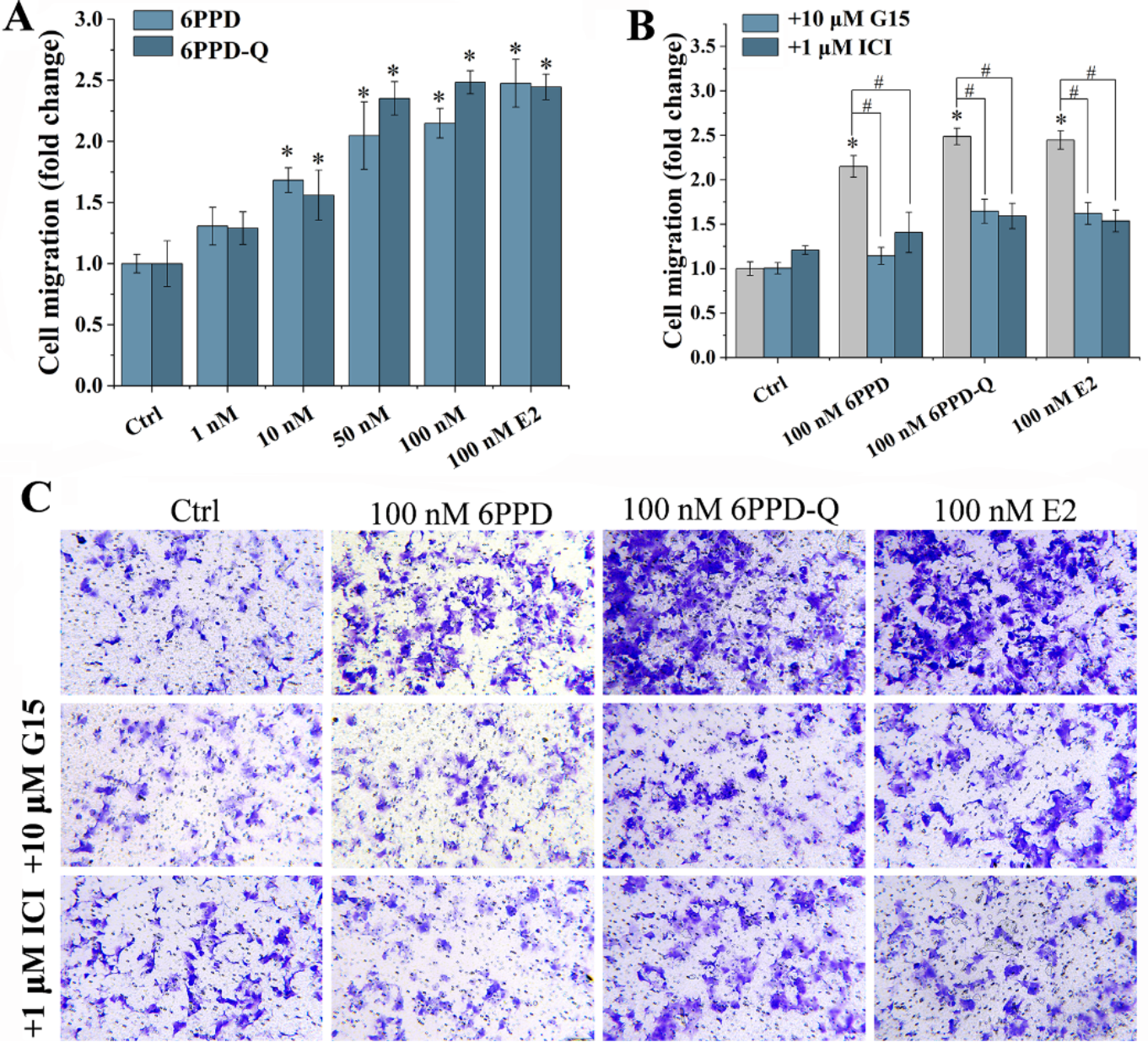

上述研究阐明了6PPD/6PPD-Q与ER和GPER的相互作用,两者在子宫内膜细胞功能中起重要作用。子宫内膜异常迁移是子宫内膜异位症的典型病理过程。我们通过划痕愈合和transwell实验表明,6PPD/6PPD-Q以剂量依赖方式促进Ishikawa子宫内膜细胞迁移,LOEC低达10 nM。特异性抑制剂ICI/G15实验表明该迁移诱导效应受ER和GPER直接调控。

图3 6PPD/6PPD-Q促进子宫内膜细胞迁移

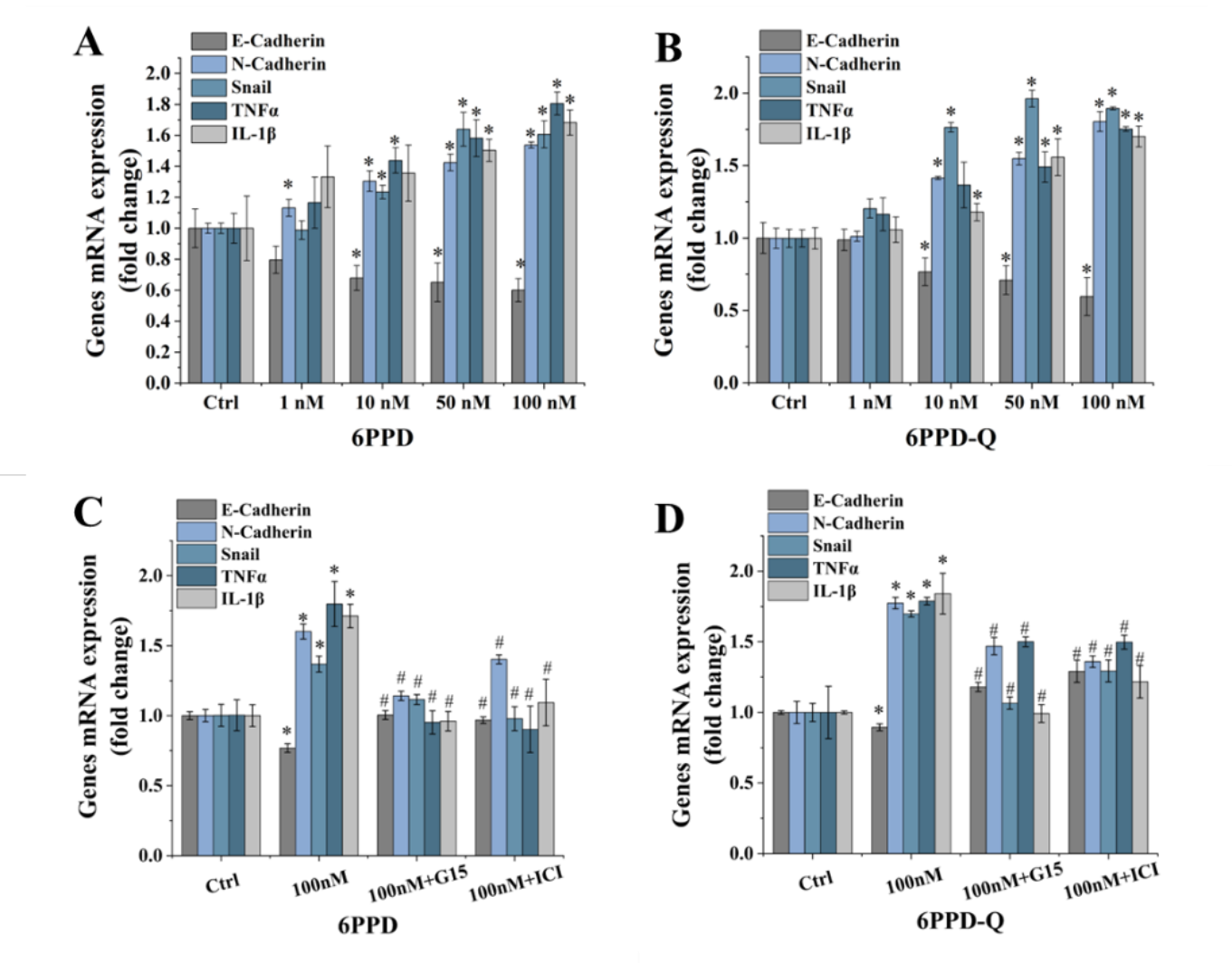

子宫内膜异位症是一种常见的慢性炎症性妇科疾病,与上皮-间质转化(EMT)激活有很强的病理生理关联。因此,我们进一步评估了它们对Ishikawa子宫内膜细胞中EMT标志物和炎症因子表达的影响,并通过特异性拮抗剂阐明了ER/GPER的调节作用。结果显示,6PPD/6PPD-Q上调了间质细胞标志物N-Cadherin和Snail的表达,但下调了上皮细胞标志物E-Cadherin的表达。同时,6PPD/6PPD-Q诱导了炎症因子TNFα和IL-1β的过表达。且这些基因表达的调控均能被抑制剂ICI和G15所逆转,说明了ER和GPER的调控作用。以上结果表明ER//GPER介导的EMT和炎症反应过程可能是6PPD/6PPD-Q诱导子宫内膜异位发生发展的关键分子机制。

图4 6PPD/6PPD-Q调控子宫内膜细胞EMT过程及炎症反应

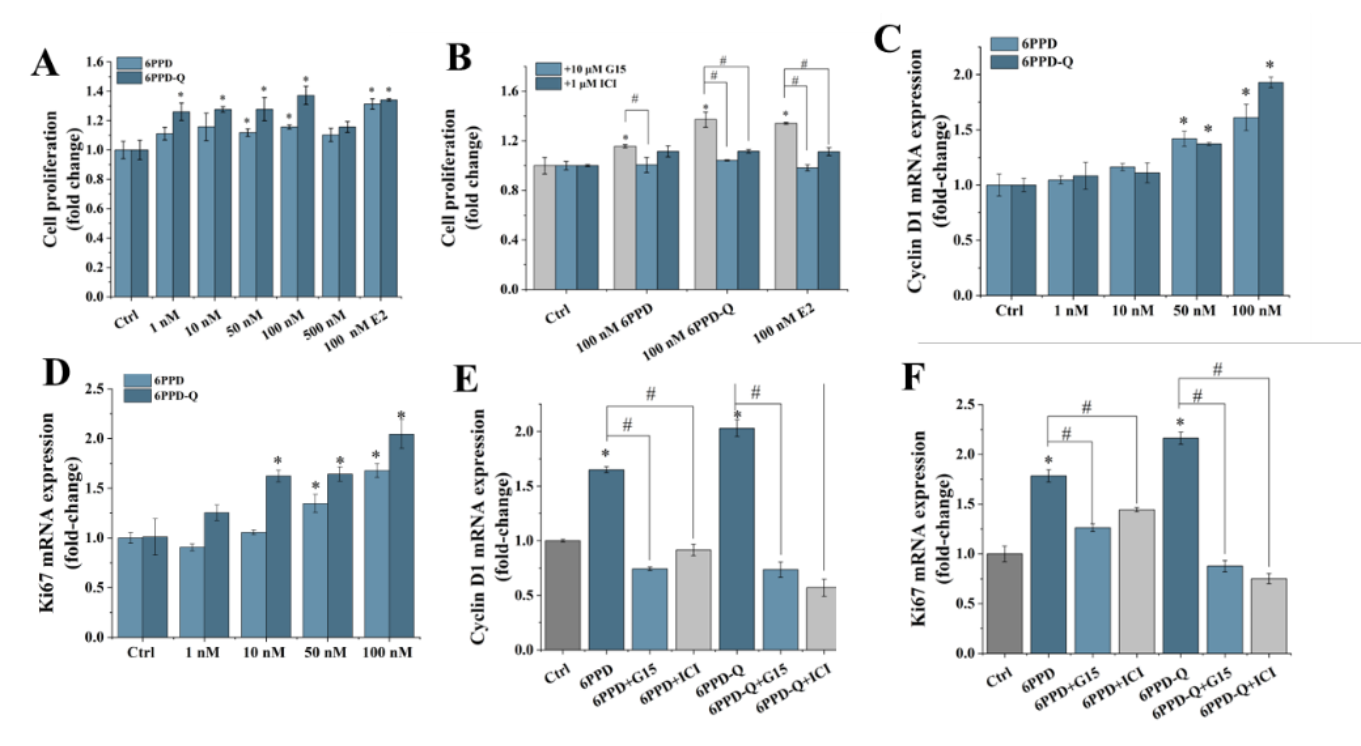

子宫内膜细胞异常增殖是子宫内膜增生和恶性肿瘤的标志特征。在机制上,ER和GPER都被认为是驱动子宫内膜细胞增殖的关键调节因子。实验结果表明,6PPD和6PPD-Q可在纳摩尔水平显著促进Ishikawa子宫内膜细胞增殖,LOEC分别为50 nM和1 nM。抑制剂实验表明该增殖效应受ER和GPER直接调控,且与Cyclin D1和Ki67的基因表达上调有关。

图5 6PPD/6PPD-Q诱导子宫内膜细胞增殖及相关标志基因表达上调

子宫内膜相关疾病,包括子宫内膜异位症和子宫内膜增生,是一系列严重影响妇女生殖健康的激素依赖性炎症妇科疾病。本研究首次提供了6PPD/6PPD-Q通过ERα/GPER信号通路刺激子宫内膜细胞增殖的实验证据,其机制与Cyclin D1和Ki67上调有关。此外,6PPD/6PPD-Q通过ERα/GPER调控的EMT过程和炎症反应促进子宫内膜细胞迁移。值得注意的是,6PPD/6PPD-Q诱导子宫内膜细胞功能异常的有效浓度低至纳摩尔浓度,与人体暴露水平密切相关。本研究提示6PPD/6PPD-Q具有诱发子宫内膜功能障碍的潜在风险,并揭示了其可能的毒理学途径,为其健康风险评估提供了新的视角。后续应优先开展流行病学调查和真实暴露情景下的动物研究,以确定6PPD/6PPD-Q暴露与女性生殖毒性之间的因果关系。

除上述工作外,我们近期研究还发现6PPD和6PPD-Q可通过另外一条雌激素信号通路(ERRγ)诱导肝细胞脂代谢异常(J. Environ. Sci.,2025, 156:173–184)。这提示了它们可能通过内分泌干扰产生更广泛的人体健康影响,未来需关注更多毒性终点,以全面评估其环境健康风险。

相关论文链接:

https://doi.org/10.1021/acs.est.4c13961

https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.09.023

第一作者:汤蕾,湖南农业大学环境与生态学院资源与环境专业2022级硕士生,主要研究方向为新污染物健康效应与毒理机制,以第一作者在Environ Sci Technol、生态毒理学报发表研究论文2篇,主持省级创新项目1项。

通讯作者:罗琳,教授,博士生导师,现为湖南农业大学环境与生态学院书记,入选湖南省新世纪121人才工程。主要研究方向为重金属污染治理与固体废物资源化。主持国家“十三五”重点研发计划项目1项、国家基金地区联合基金1项,国家自科基金4项,国家“十二五”科技支撑计划课题1项,副主持国家863重点项目1项,省部级科研课题5项;获中国有色金属工业科学技术奖一等奖1项、二等奖1项,湖南省自然科学奖三等奖2项,获湖南省教学成果奖二等奖1项;授权发明专利10项,主编专著1部,国家“十二五”规划教材1部,副主编1部。

通讯作者:曹林英,博士,副教授,博士生导师,主要研究方向为环境健康与毒理,入选国家“博新计划”(2020年),主持国家自然科学基金项目1项、博士后项目2项、湖南省自然科学基金项目2项、湖南省教育厅优秀青年基金项目1项,参与湖南省重点研发计划项目2项(课题负责人),以第一作者/通讯作者在环境与毒理领域主流期刊Environ Health Perspect、Environ Sci Technol(4)、Environ Sci Technol Lett(2)、Environ Int、Sci Total Environ(2)、Environ Pollut(2)、Toxicology、J Environ Sci等发表研究论文15篇,获授权发明专利3项,参编专著2部。

| 点击下载文件: |