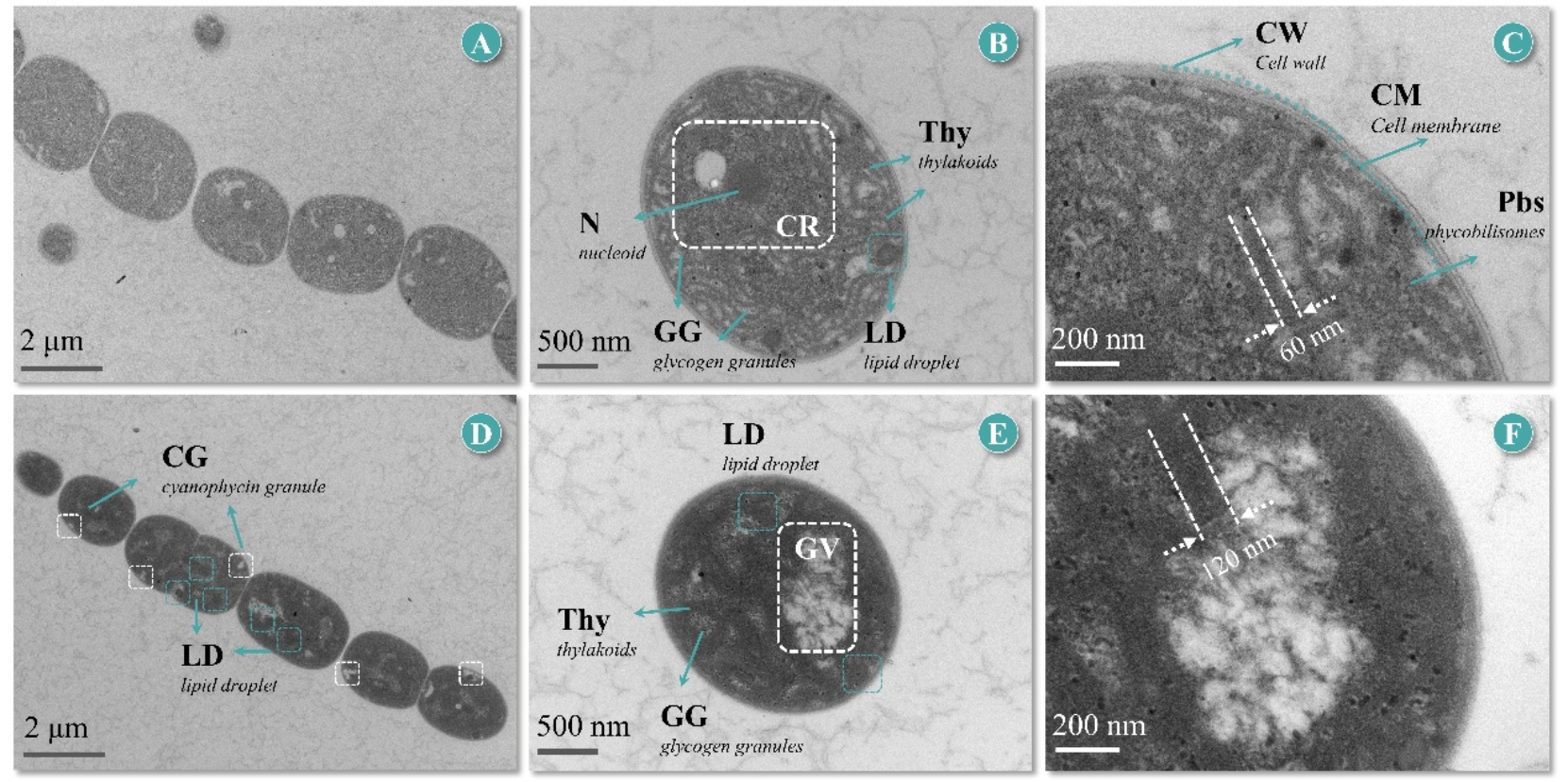

近日,我院陈安伟教授课题组博士研究生朱式业取得重要研究成果,相关研究论文"Newly discovered cyanobacteria Nostoc sp. PCC7120 for high efficiency biodegradation of thiamethoxam: Photosynthesis response, enzyme strategies, and molecular mechanisms "近日发表于环境领域权威期刊《Bioresource Technology》(中国科学院1区,SCI 2024 IF=9)。

新烟碱类农药因其高效、广谱的特性在农业中广泛使用,其在环境中的残留问题也日益受到关注。以本研究中的噻虫嗪(THX)为例,其水溶性高,易随农田径流等途径进入水体并长期存在,对蜜蜂等非靶标生物构成生态毒性,并通过食物链对人类健康带来潜在风险。针对这一问题,传统的物理化学修复方法存在成本较高、条件苛刻或可能产生二次污染等局限性。相比之下,生物修复技术利用微生物(如细菌、真菌、藻类)的代谢活动降解污染物,因其环境友好、成本相对低廉等优点,成为一个有潜力的研究方向。蓝藻(Cyanobacteria)作为一类自养型原核生物,能够利用光合作用驱动自身代谢,在营养贫瘠的水体中也能生长,其在污染物降解方面的潜力有待进一步探索。本研究选择了固氮蓝藻Nostoc sp. PCC7120作为研究对象,旨在探究其降解新兴有机污染物的能力与机制。

Nostoc sp.PCC7120对噻虫嗪的响应机制

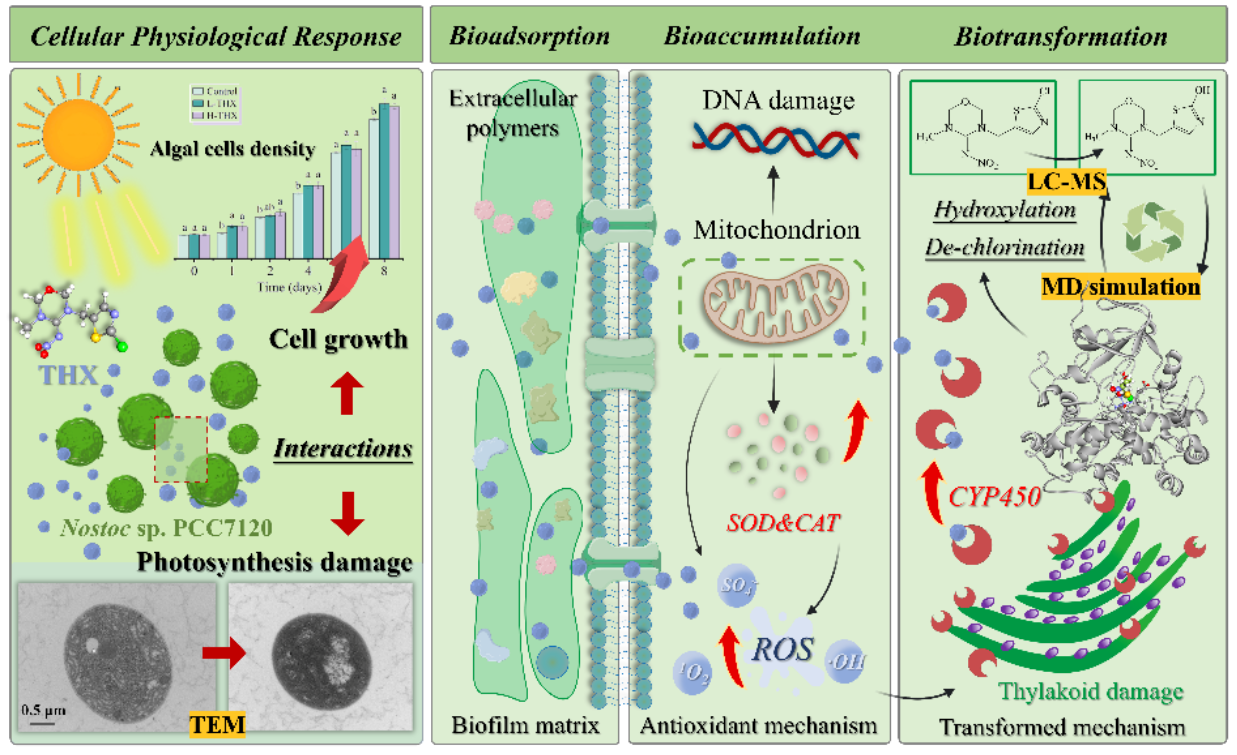

实验结果显示,Nostoc sp. PCC7120对THX表现出高效的去除能力。在低浓度(1 mg/L)条件下,该蓝藻在6天内将THX完全去除;在高浓度(10 mg/L)条件下,6天内的去除率达到97%,并在第8天实现完全降解。机制分析表明,在整个去除过程中,由蓝藻代谢活动驱动的生物降解(Biodegradation)是主要途径,贡献率达75%,而细胞表面的生物吸附(Biosorption)贡献了23%,物理化学作用(如光解、水解)的贡献仅为2%。这说明Nostoc sp. PCC7120主要通过主动的代谢活动来分解THX。

图1. Nostoc sp. PCC7120对THX的总去除8天(A); H-THX组THX去除路线(B); 随着时间的推移,暴露于1和10 mg/L THX的蓝藻细胞密度(C)和SGR值(D)的趋势。

毒物兴奋效应(Hormesis)与生理代价

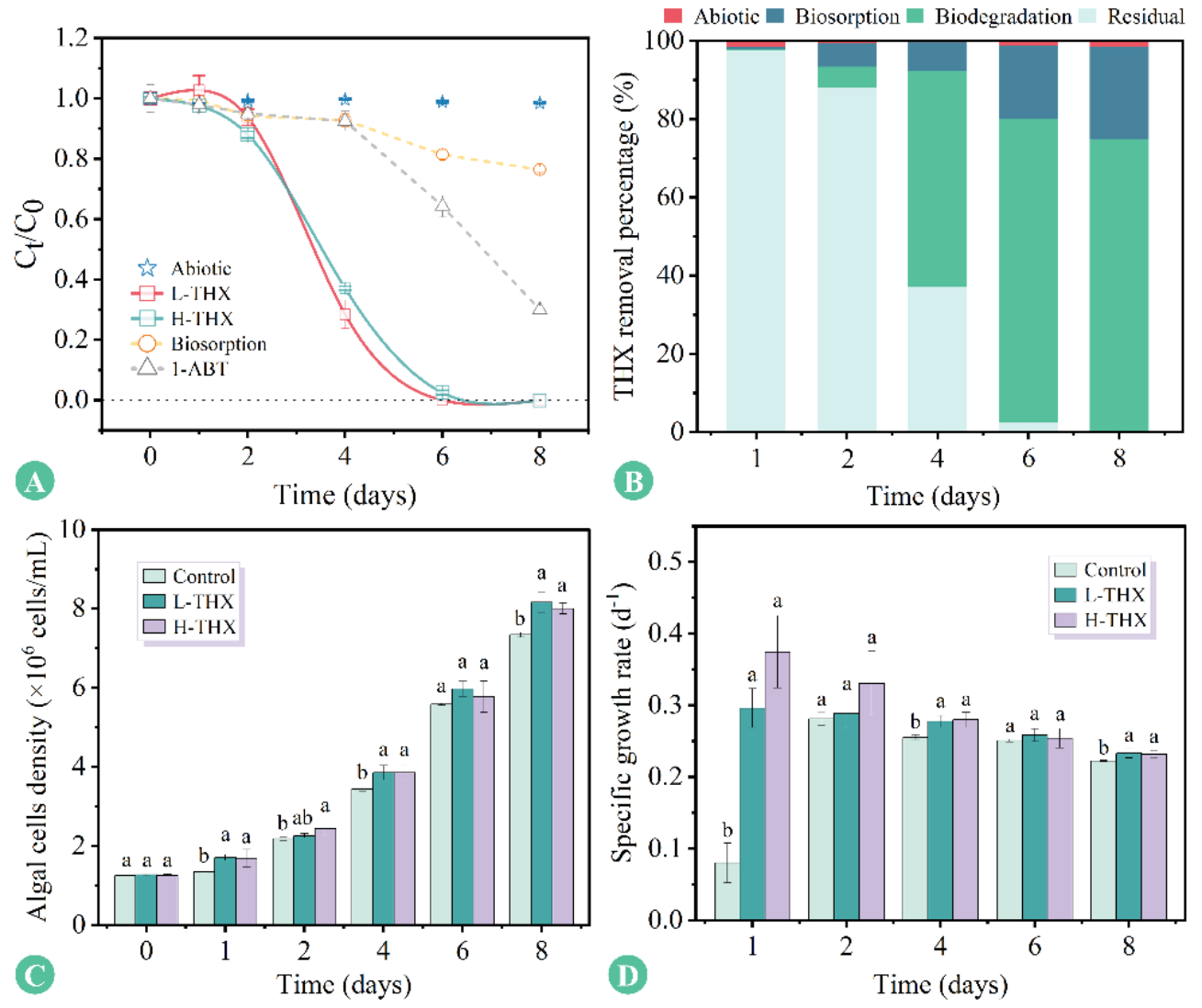

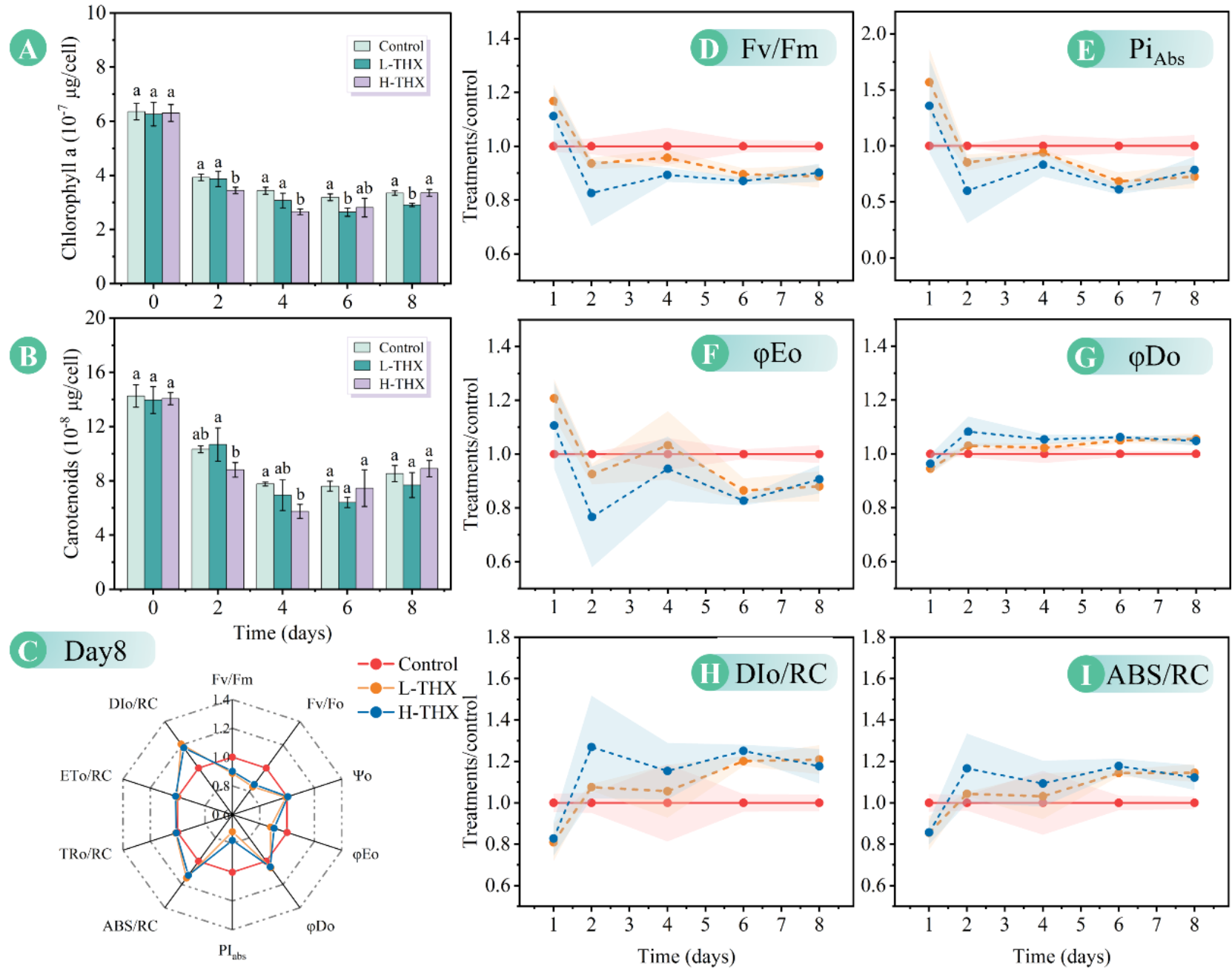

研究中一个值得关注的发现是,暴露于THX环境中的蓝藻,其生长速度超过了未受污染的对照组,比生长速率(SGR)达到对照组的近4倍 。这种现象被称为毒物兴奋效应(Hormesis),是生物体在低剂量逆境胁迫下的一种应激反应,生物体通过重新分配内部资源以应对外界压力。然而,这种快速生长伴随着显著的生理成本。研究团队的多维度分析揭示了蓝藻在应对THX胁迫时付出的生理代价:(1)核心色素含量下降:作为光合作用关键组分的叶绿素a和类胡萝卜素含量在THX胁迫下显著降低,削弱了蓝藻捕获光能的能力;(2)光合功能受损:叶绿素荧光参数(如Fv/Fm值)在THX处理后显著降低,表明光合作用中从光能捕获到电子传递的链条出现功能性障碍。(3)亚显微结构变化:透射电子显微镜(TEM)观察发现,与正常细胞相比,THX处理后的蓝藻细胞内部结构紊乱,作为光合作用场所的类囊体膜变得模糊、肿胀甚至解体,为功能性损伤提供了直接的物理证据。

图2. 对照组(A、B 和 C)的Nostoc sp. PCC7120的TEM显微照片,并用10 mg/L THX(D、E 和 F)治疗8天。细胞壁(CW)、细胞膜(CM)、中央细胞质区(CR)、类核(N)、类囊体(Thy)、气泡蛋白(GV)、脂滴(LD)、蓝藻素颗粒(CG)、糖原颗粒 (GG)和藻胆体(Pbs)。

光驱动的降解机制:CYP450酶系的作用

为探明蓝藻体内的解毒分子机制,研究团队通过多种实验证据,确定细胞色素P450(Cytochrome P450, CYP450)单加氧酶系统在降解过程中起关键作用。(1)酶活性检测:THX暴露后,蓝藻细胞内的CYP450酶活性显著升高。(2)抑制剂实验:加入CYP450的特异性抑制剂1-ABT后,THX的降解效率被大幅抑制。(3)基因表达分析:编码CYP450酶的相关基因(如cyp110、Alr4686)表达水平在THX刺激下显著上调。

CYP450的降解过程与蓝藻的光合作用系统相耦合,构成了一个由光驱动的生物降解系统。在蓝藻细胞内,催化CYP450反应所需的电子穿梭蛋白——铁氧还蛋白(Fdx)和铁氧还蛋白还原酶(FdR),同时也是光合作用电子传递链的核心组分。这一“共享”机制使得光合作用产生的高能电子能够被用于驱动CYP450酶的降解反应。同时,光合作用的副产物氧气也为CYP450的催化反应提供了底物。为了验证这一假说,研究团队通过黑暗条件下的对照实验验证了光照是该降解过程的必要条件。在黑暗中,THX的降解过程几乎停滞,8天后去除率不足9%,远低于光照条件下的近100%。这一结果证明了光是驱动该高效降解过程的关键因素。

图3. Nostoc sp. PCC7120 的光合响应。叶绿素a(A)和类胡萝卜素(B)含量随时间变化趋势; Nostoc sp. PCC7120第8天的叶绿素荧光参数(C)和光合性能变化趋势(D-I)。阴影表示实验误差区间。

降解路径与生态风险评估分析

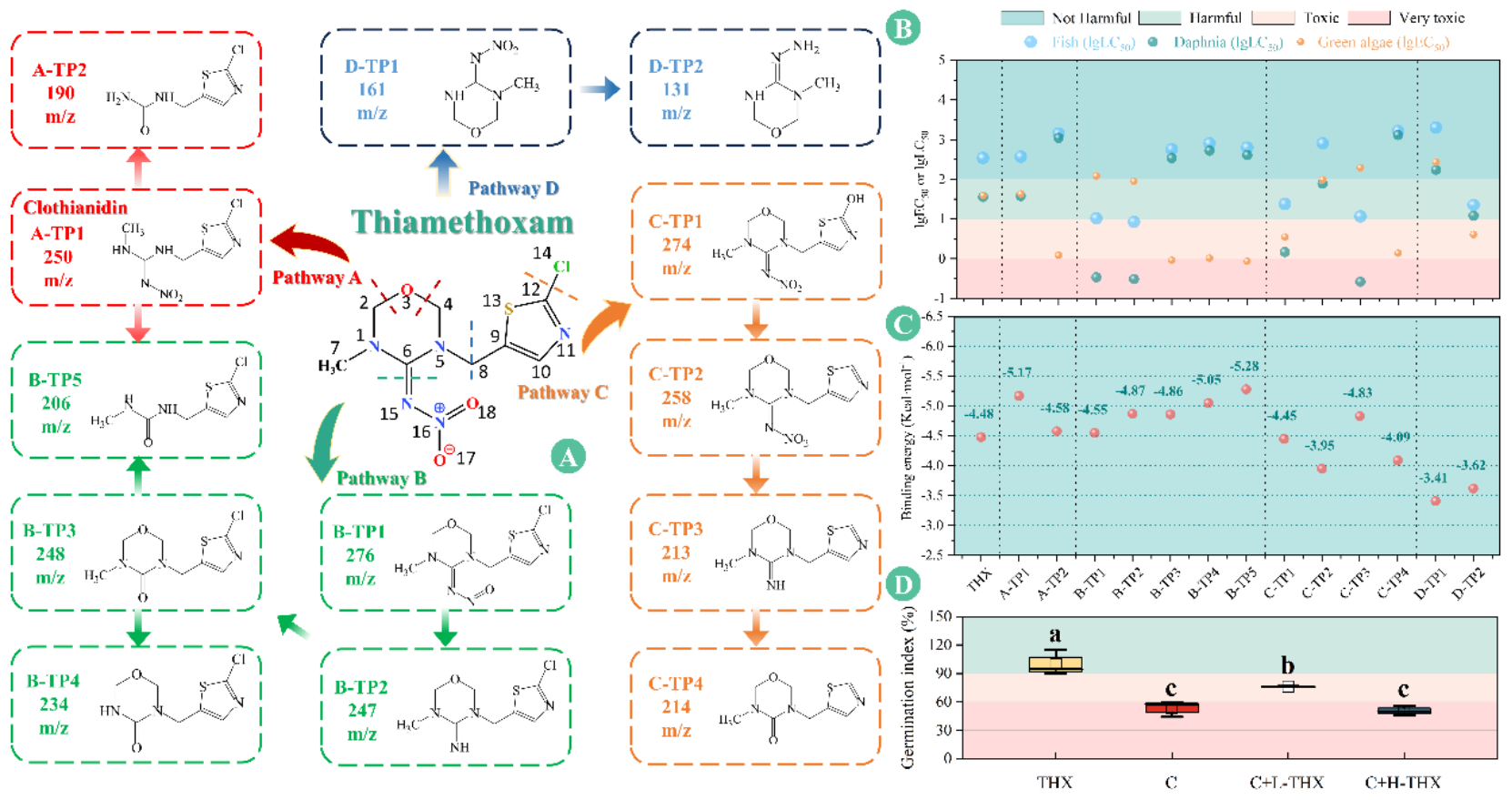

利用超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱(UPLC-Q-TOF-MS)等分析技术,研究团队识别出13种中间代谢产物,并据此提出了四条主要的生物转化途径:途径A:噁二嗪环的开环。途径B:硝基还原。途径C:脱氯反应。途径D:N-脱烷基化。

通过ECOSAR生态毒性预测程序和与人体烟碱型乙酰胆碱受体(α7nAChR)的分子对接分析,毒性预测与分析发现,部分降解中间产物的毒性可能高于母体化合物THX。如图4所示,代谢产物噻虫胺(A-TP1)及其部分衍生物对鱼类、水蚤等水生生物显示出更强的急毒性,或与人体受体具有更强的结合能力,提示了潜在的健康风险。这一发现提示,在评估生物修复技术的有效性时,需全面考虑中间产物的生成及其潜在的生态影响,不仅要关注母体污染物的去除,也应追踪中间产物的毒性变化。

图4. THX生物降解途径和THX及其代谢物的生态毒性。Nostoc sp. PCC7120 的THX生物降解途径(A); ECOSAR 评估中THX及其代谢物的预测急性毒性。THX 及其代谢物的急性毒性评估为LC50(鱼和水蚤)和EC50(绿藻)。毒性等级分为剧毒(<0 mg/L)、毒性(0-1 mg/L)、有害(1-2 mg/L)和无害(>2 mg/L)(B)。THX及其代谢物与人α7nAChR(C)对接的结合能。THX及其降解产物对萝卜种子发芽率的影响(D)

分子尺度的相互作用机制

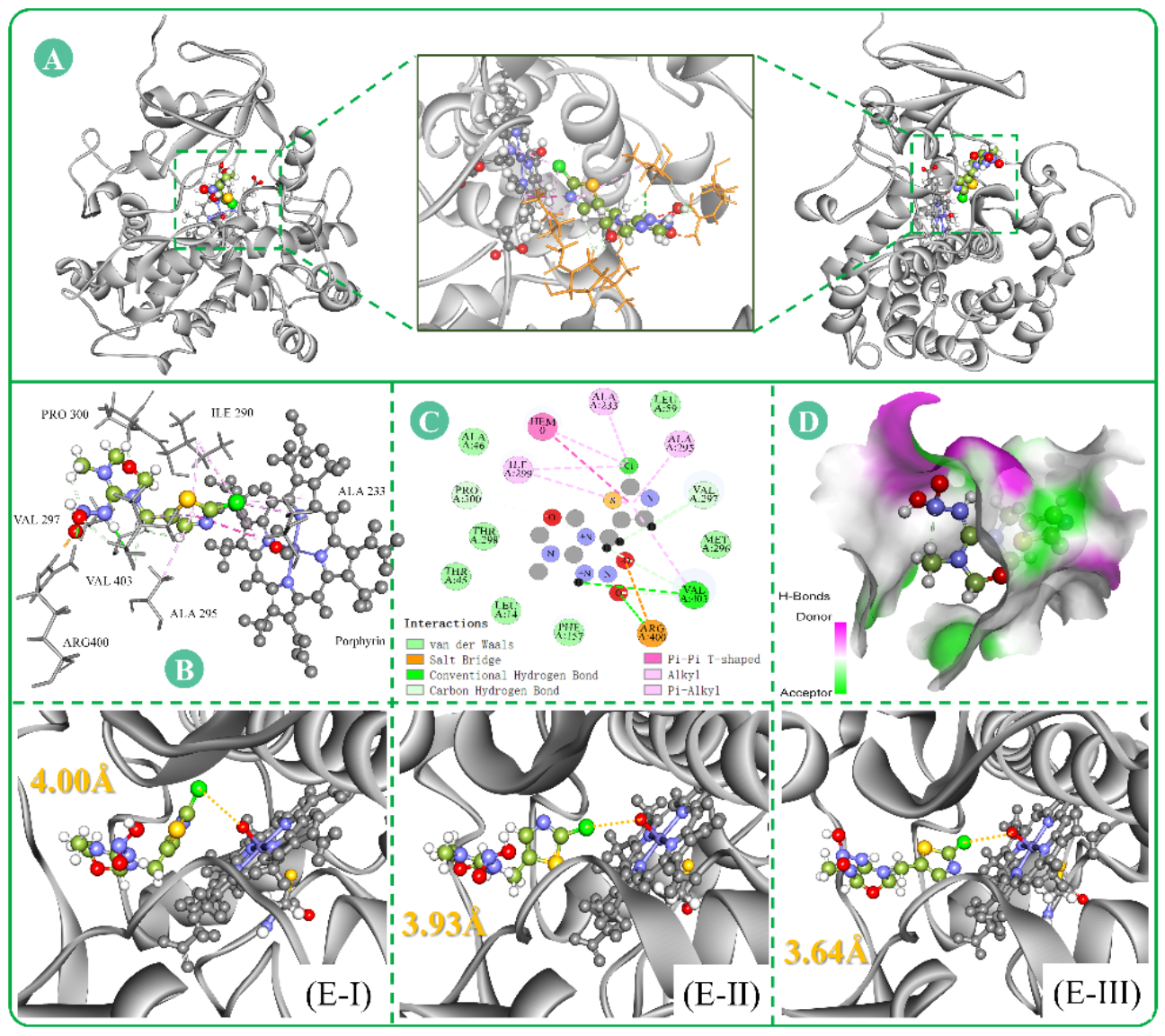

为进一步理解降解机理,研究借助分子对接(Molecular Docking)和分子动力学(Molecular Dynamics, MD)模拟技术,探究了THX分子与CYP450酶在原子层面的相互作用过程。模拟结果显示,THX分子能够稳定地结合在CYP450酶的活性口袋中,形成一个低能量的稳定复合物(结合自由能为-32.38 kcal/mol)。模型分析揭示了稳定结合的关键作用力:THX分子上的氯原子朝向酶的催化核心——血红素铁,而其硝基则与酶活性位点的特定氨基酸残基(精氨酸400,缬氨酸403)形成氢键。这些相互作用将THX分子固定在利于催化反应发生的位置上。这项分析为理解该酶系统对THX及类似结构污染物的降解机制提供了分子层面的解释。

图5. Nostoc sp. PCC7120中THX与CYP450相互作用的分子模拟。MD模拟了THX在CYP450上的催化过程。CYP450晶体结构(灰色)突出了THX(按元素颜色)的结合模式,正面(左)和侧面(右)视图(A); CYP450和THX关键残基之间相互作用的3D图(B); CYP450活性口袋内衬疏水相互作用的二维结构(C); 氢键供体(洋红色)和受体(绿色)在THX外观(D)上的分布; MD模拟期间THX-CYP450复合体构象变化(E-I.:0 ns,E-II.:50 ns,E-III.:100 ns)。

作者简介

第一作者:朱式业,湖南农业大学环境与生态学院2022级生态学专业博士研究生,浙江温州人。主要研究方向为环境微生物介导的新污染物去除和分子计算模拟。以第一作者在Journal of Hazardous Materials, Chemical Engineering Journal和Bioresource Technology等杂志发表SCI论文6篇,授权国家专利3项。主持省重点研究生科研项目1项。

通讯作者:陈安伟,博士,教授,湖南衡阳人,博士生导师。湖南省“芙蓉学者”青年学者,国务院-教育部博士生学术新人奖获得者(2012),湖南农业大学“1515”学术骨干人才(2018),RSC TOP1%高被引作者(2019),第六届国际优秀青年科学家奖获得者(2023),国家注册二级建造师(市政)。先后主持国家自然科学基金2项,湖南省自然科学基金3项,长沙市自然科学基金1项,湖南省教育厅科研项目3项,湖南省生态环境厅项目、湖南农业大学引进人才基金和青年基金各1项,参与国家自然科学基金、国家重点研发计划项目等国家级和省部级科研项目多项。先后在Environmental Science & Technology,Applied Catalysis B: Environmental,Chemical Engineering Journal,Journal of Hazardous Materials等本领域权威刊物发表SCI论文120余篇,获授权国家发明专利20余项,出版专著1部。通讯邮箱:A.Chen@hunau.edu.cn

| 点击下载文件: |