龚道新教授、邓垚成副教授团队在Chemical Engineering Journal上发表有关硫-钴双元素共掺杂氮化碳协同促进过氧单硫酸盐活化机制研究的最新研究成果

近日,环境与生态学院龚道新教授、邓垚成副教授团队在环境领域著名学术期刊Chemical Engineering Journal(IF=13.4)上发表了题为“Sulfur-synergized dual-cobalt anchoring configuration in carbon nitride: Deciphering cooperative mechanisms for boosted peroxymonosulfate activation”的研究论文。(DOI: 10.1016/j.cej.2025.166214)

双元素共掺杂协同效应在推动可持续光催化体系发展方面展现出优于单元素改性的显著优势。本研究开发了一系列钴/硫共改性氮化碳(CoSCN)光催化剂,用于强化过一硫酸盐(PMS)活化。结构表征揭示,S的引入可诱导氮化碳(C3N4)骨架发生不对称畸变并促进电子离域,而Co原子通过独特的双锚定构型构建多重活性位点,二者协同增强PMS活化效能。具体而言,CoSCN-8+PMS+vis体系表现出最佳的吡虫啉(IMI)降解效率,其动力学常数是原始C3N4体系的11.07倍。高价态Co(IV)和单线态氧(1O2)被证实为关键活性物种,与•OH和SO4•−协同作用驱动CoSCN+PMS+vis体系高效降解IMI。基于竞争动力学模型的定量分析进一步揭示,Co(IV)和1O2对IMI降解的氧化贡献率分别为46.2%和33.3%。通过结合光电化学测试、原位光谱技术和密度泛函理论(DFT)计算,系统性阐明了PMS与CoSCN界面的电子迁移动力学及IMI降解的可能机理。此外,利用LC-MS分析和福井函数明确了IMI的潜在降解路径及转化中间体。该CoSCN+PMS+vis体系在复杂水环境中展现出优异的稳定性和适应性。本研究有望为未来开发基于双元素掺杂催化剂的实用型PMS活化策略提供重要参考。

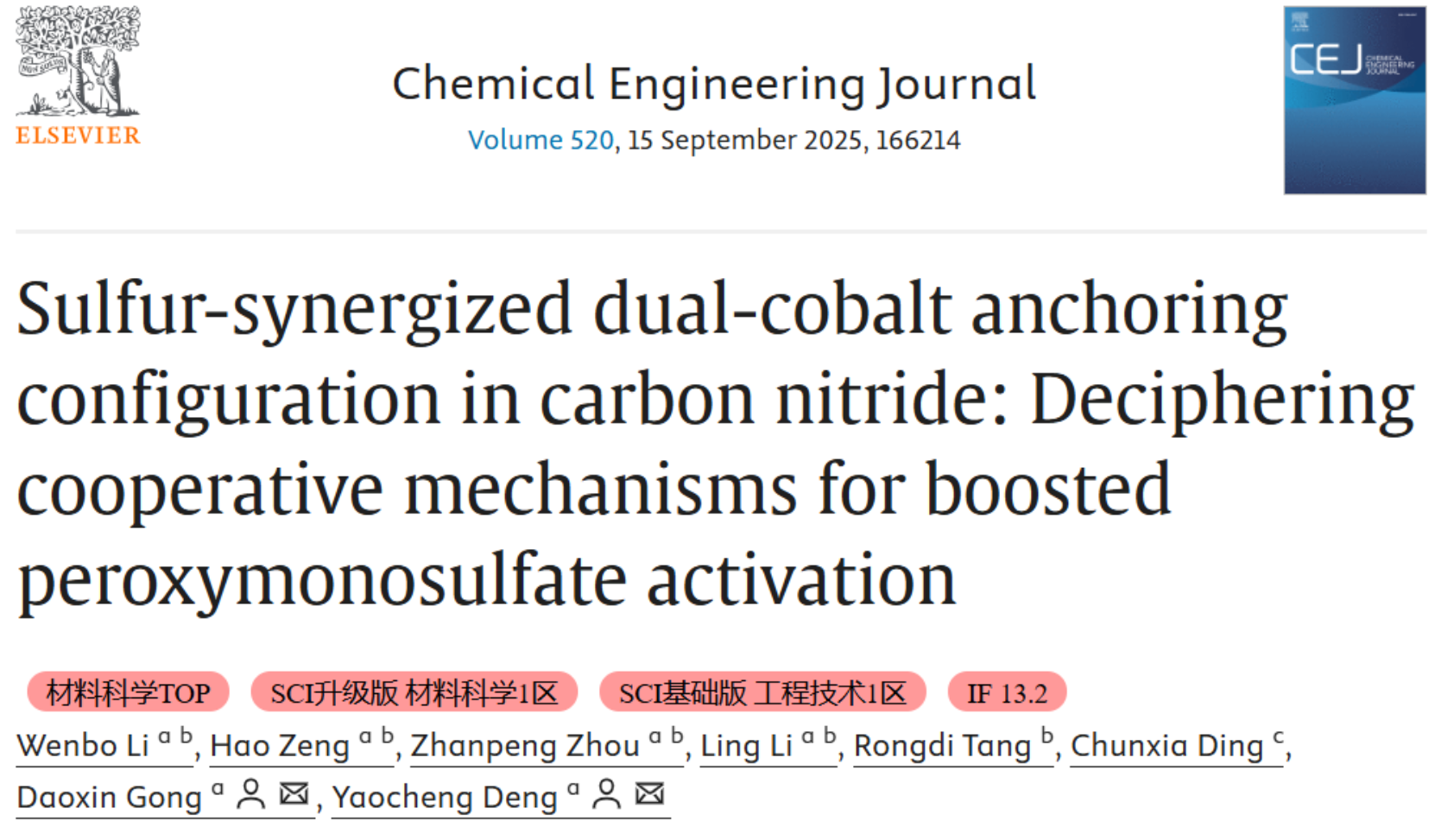

图1.(A)CoSCN复合材料的合成过程示意图;(B)纯C3N4与(C)CoSCN-8的SEM图像;(D)所制备催化剂的XRD谱图;(E-G)CoSCN-8的TEM图像与(H)EDS元素分布图。

本研究采用一步煅烧法,利用三聚氰胺、硫脲和六水合硝酸钴作为原料合成了钴/硫共改性氮化碳(CoSCN)光催化剂。CoSCN相较于纯C3N4和CoCN表面更光滑、孔隙更少,呈现团聚的片状和块状结构。XRD和TEM表征共同揭示了CoSCN复合物中CoS2特征物种的形成。XPS图谱结合XANES和EXAFS分析表明S原子是通过取代特定N原子成功掺杂至C3N4结构中,而Co原子被证明是以形成CoS2物种和Co-N配位的“双锚定配置”形式存在。S原子在促进CN主体与特定Co物种间的电子传递方面发挥着关键的桥接作用,从而显著增强了CoSCN的催化性能和PMS的活化效能。

图2.(A)C3N4、CoCN与CoSCN-8的C 1s、(B)N 1s及(C)O 1s XPS谱对比;(D)CoSCN-8的S 2p与(E)Co 2p XPS图谱;(F)CoCN、CoSCN-8与参比样品的Co K-edge归一化XANES谱及(G)FT-EXAFS曲线;(H)CoSCN-8与参比样品的Co元素小波变换EXAFS三维等高图。

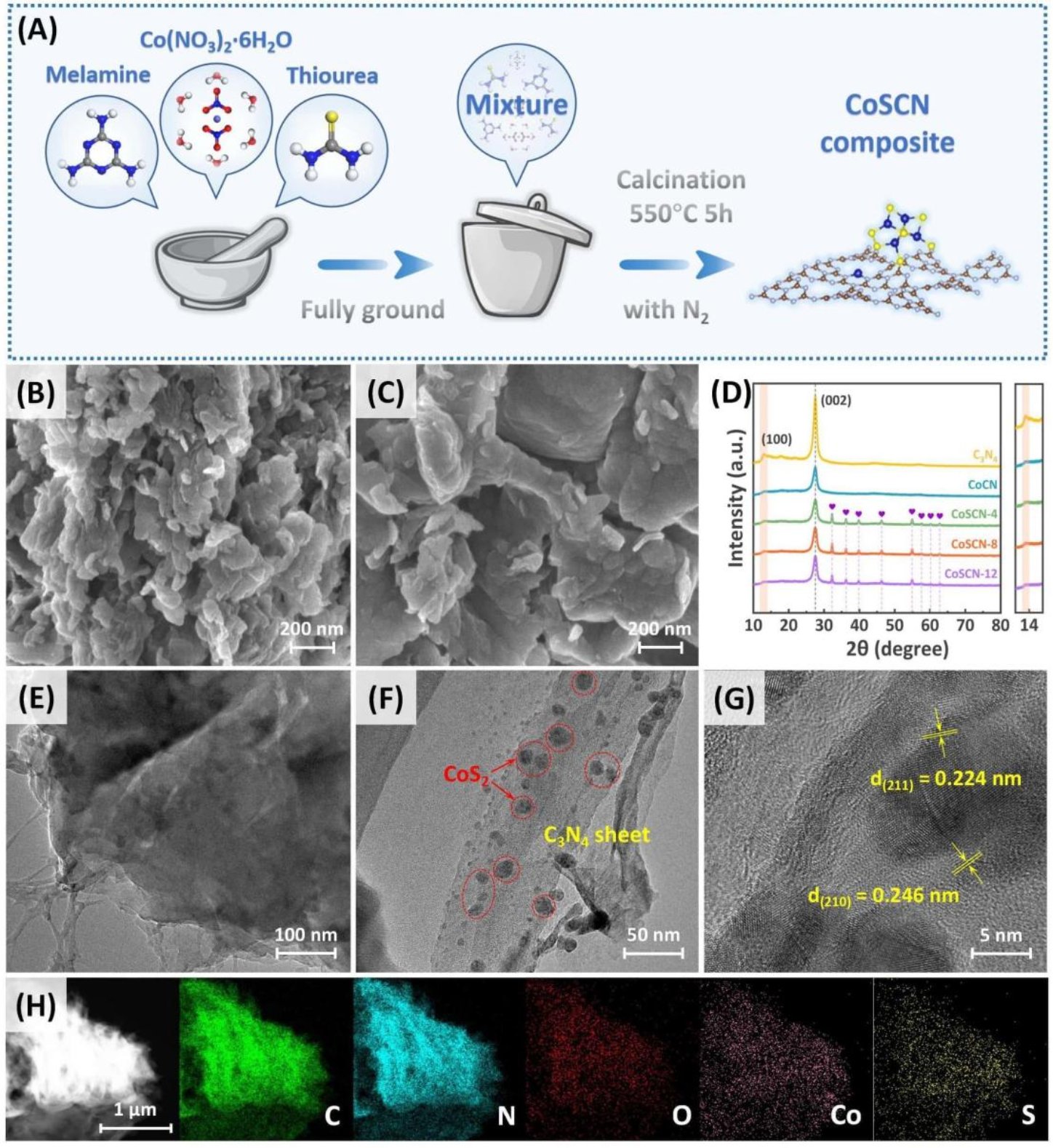

IMI降解实验表明所有CoSCN+PMS+vis体系40分钟内均达到近100%的IMI降解效率。动力学模拟显示最佳的CoSCN-8+PMS+vis体系的反应速率常数(k)分别是C3N4+PMS+vis体系的11.07倍和CoCN+PMS+vis体系的6.92倍。为阐明CoSCN催化性能提升的本质原因,本研究对不同体系的反应速率常数进行归一化处理,并结合Co位点的转换频率(TOF)实现了催化活性的定量比较。结果揭示了CoSCN催化能力的提升源于活性位点“质量”(如电子结构或配位环境)而非“数量”(如位点密度或表面积)的优化。

图3.(A)不同光催化体系对IMI的降解性能及(D)相应的反应速率常数;CoSCN-8+PMS+vis体系在(B)不同催化剂投加量与(C)PMS浓度下的IMI降解动力学,及其对应的反应速率常数(E)和(F)。

光电化学测试结果显示,CoSCN复合材料具有最优的光电流响应、最低的光生载流子复合率以及最高效的电子迁移效率。差分电荷密度计算结合原位XPS分析进一步阐明CoSCN优异的光电化学性能主要源于原位生成的CoS2物种。这些物种作为电子受体,通过C-S桥键加速C3N4结构中的电子提取,促进光生电子-空穴对的空间分离,从而强化催化剂的电子离域与定向电荷迁移能力,最终提升其PMS活化效能。

图4.(A)CoSCN优化构型的电荷密度差异分布(蓝色与黄色云团分别代表电子耗尽区与富集区)及沿Z轴平面平均密度分布曲线;CoSCN在暗态、光照开启与关闭条件下的原位XPS谱对比分析:(B)S 2p、(C)Co 2p及(D)N 1s峰位特征演变。

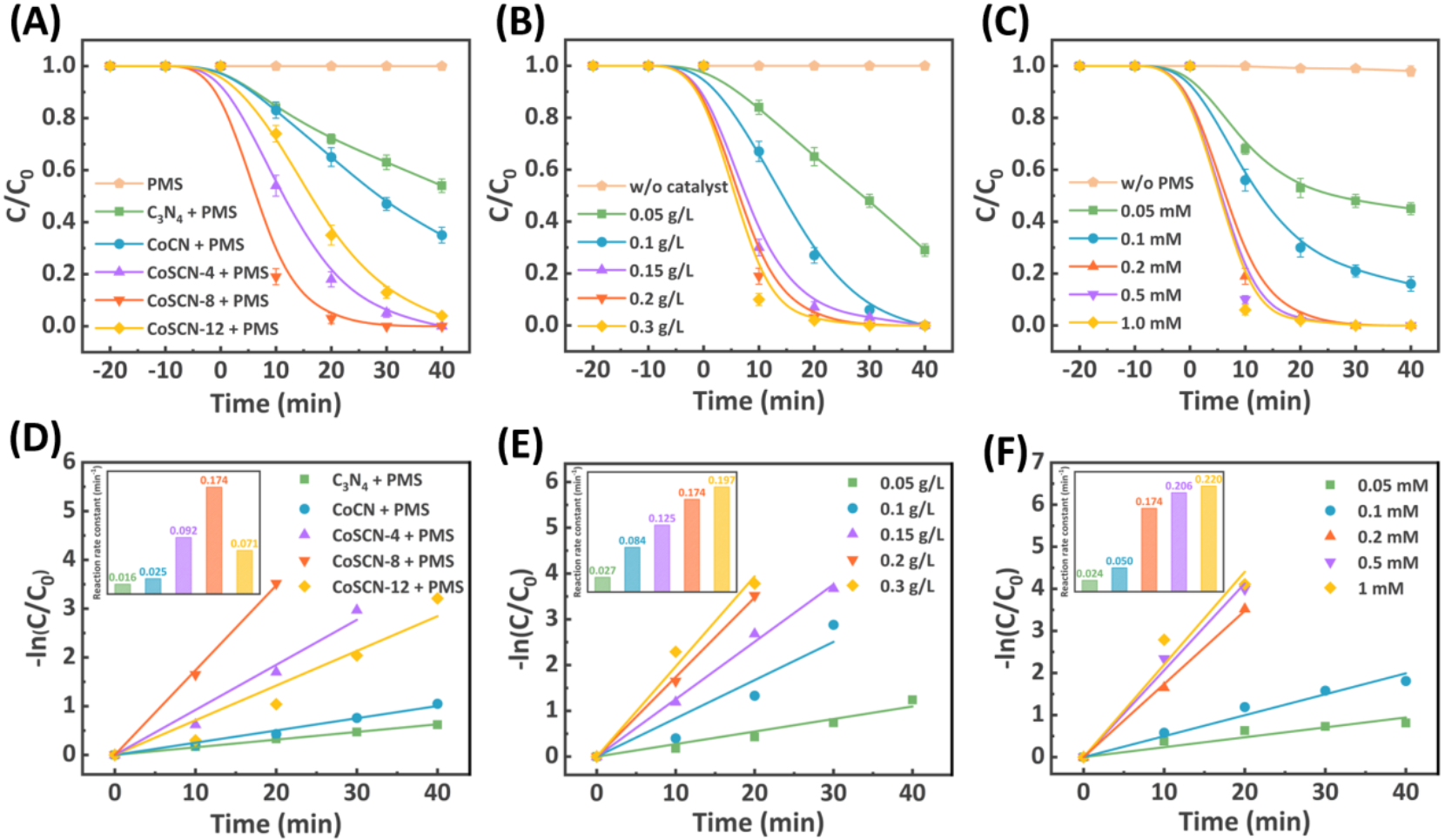

猝灭实验、PMSO探针测试和ESR光谱共同分析了CoSCN+PMS+vis体系降解IMI过程中潜在活性物质(•OH、SO4•−、O2•−、1O2和Co(IV))的作用。结果表明,高价态Co(IV)和1O2被认为是CoSCN+PMS+vis体系中IMI降解的主要贡献者,而•OH和SO4•−也起着重要作用。竞争动力学模型定量评估进一步表明,自由基物种(•OH和SO4•−)对IMI去除的累积贡献率仅为20.5%,远低于Co(IV)(46.2%)和1O2(33.3%),有力证实了CoSCN+PMS+vis光催化体系中非自由基途径的主导地位。

图5.(A)暗态、(B)光照5分钟与(C)光照10分钟条件下活性物种的ESR信号;(D)不同猝灭剂对CoSCN-8+PMS+vis体系IMI降解的抑制效应;(E)H2O与D2O溶剂中IMI降解效率对比;(F)含/不含CoSCN的PMS体系中TEMP-1O2加合物的ESR信号;(G)PMSO消耗、PMSO2生成及其转化率η(PMSO2)的动态演变;(H)CoSCN-8+PMS+vis体系中各活性物种稳态浓度、表观反应速率常数及氧化贡献度分析。

图6.(A)CoSCN-8+PMS+IMI体系的ATR FTIR光谱;(B)633 nm激光激发下CoSCN-8+PMS+IMI体系的原位拉曼光谱演化;(C)PMS在C3N4与CoSCN上的吸附构型及其电子贡献可视化;(D)基于DFT计算的PMS吸附几何构型及关键参数;(E)C3N4与CoSCN表面PMS活化路径示意图。

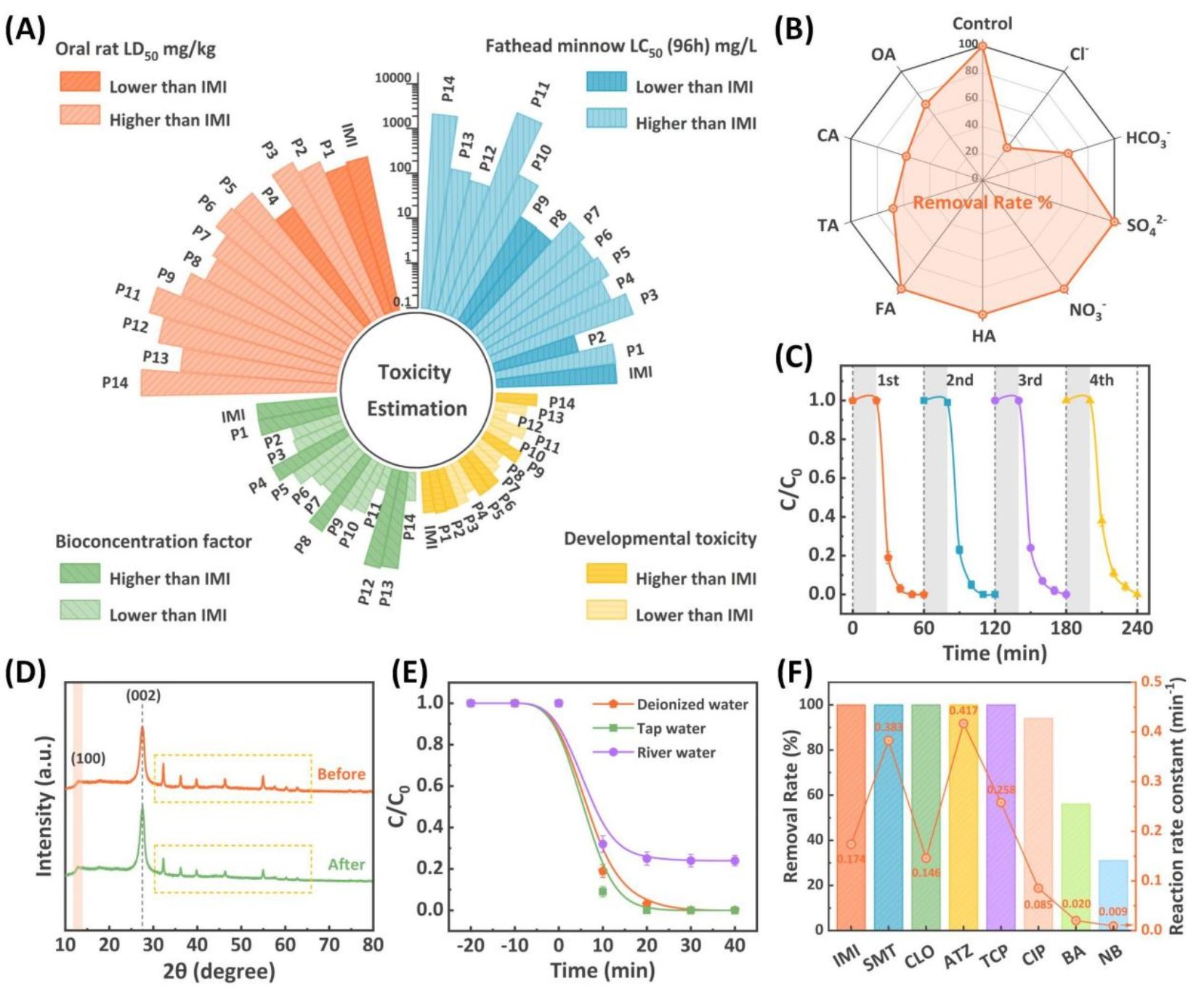

鉴于本研究中目标体系是通过亲电物质(Co(IV)和1O2)及自由基(•OH和SO4•−)共同介导IMI降解,Fukui函数分析发现,IMI分子中具有高f⁰或f−值的原子更易受到攻击。结合液相色谱-质谱(LC-MS)数据,进一步提出了CoSCN-8+PMS+vis体系中IMI的主要转化中间体和四条潜在降解路径。此外,使用毒性估计软件工具(T.E.S.T.)评估了IMI本体与中间产物的毒性变化。结果显示,超过一半的中间产物急性毒性低于吡虫啉,且大多数中间产物的生物富集因子和发育毒性显著降低。总体而言,CoSCN+PMS+vis体系不仅实现IMI高效降解,更通过转化为环境友好产物实现解毒效应。

图7. IMI的潜在降解途径及可能的转化中间产物

循环实验和离子浸出检测结果表明CoSCN在光催化氧化过程中具备良好的耐久性与可重复利用性。此外,CoSCN+PMS光催化体系对复杂实际水体、户外光照环境及特征有机污染物均表现出显著适应性,证实了其强有力的实际水体修复应用潜力。

图8.(A)IMI及其降解中间体的T.E.S.T.生态毒性评估结果;(B)环境共存组分对CoSCN-8+PMS+vis体系IMI去除率的影响;(C)CoSCN-8复合材料的循环稳定性测试;(D)新鲜与使用后催化剂的XRD谱图对比;(E)CoSCN-8+PMS+vis体系在实际水体中的处理效能;(F)CoSCN-8+PMS+vis体系在40分钟内对多种污染物的去除率及对应反应速率常数。

本研究采用一步煅烧策略成功构建了钴硫共修饰氮化碳(CoSCN)光催化剂,显著提升了PMS活化效能。系统表征揭示:硫原子通过取代特定氮原子成功嵌入C3N4骨架,而钴原子以原位生成CoS2物种与Co-N配位构成独特的双锚定构型。硫原子在C3N4结构与特定钴位点间发挥关键电子桥梁作用,使CoSCN的光催化活性与PMS活化效率显著增强。CoSCN-8+PMS+vis体系对IMI的降解动力学常数达0.1738 min−1,分别是C3N4+PMS+vis与CoCN+PMS+vis体系的11.07倍与6.92倍。高价态Co(IV)与1O2被确定为IMI降解的主要贡献者。竞争动力学模型定量分析结果进一步证实了非自由基路径的主导地位。通过光电化学测试、ATR FTIR和原位拉曼光谱分析以及DFT计算,证实PMS与催化剂优先生成的“亚稳态复合物”是促进活性物种生成与IMI高效分解的关键中间体。结合LC-MS与Fukui指数分析阐明了IMI的潜在降解路径与转化中间体。稳定性评估与实际水体实验印证了CoSCN+PMS+vis体系优异的可循环性与实际适用性。本研究提出的双元素共掺杂策略为定向优化C3N4基材料提供了新思路,有望为开发可调控的高效PMS活化过程提供理论参考。

本研究得到国家自然科学基金(52270156)、湖南省科技创新计划项目(2024RC3180)、湖南省自然科学基金(2024JJ5204)、长沙市优秀青年创新人才培养计划(kq2209015)、湖南省教育厅优秀青年项目(23B0226)等基金项目资助。

作者简介

通讯作者:龚道新,男,湖南农业大学环境与生态学院教授,博士生导师。主要从事环境化学及环境毒理学(农药残留试验研究、有机污染化学)的相关研究。主持以及参与了20多项农业农村部农业行业农药合理使用国家标准的修(制)定工作,以及30多项农药在农产品中最大残留限量(MRL)国家标准的修(制)定工作,为我国农药的科学合理施用提供了大量数据支撑,同时也为相关的农药生产企业提供了良好的技术服务。近年来在难降解有机污染物的修复与治理,特别是其光催化降解,以及选择型除草剂的后续效应与影响因素等方面开展了一些卓有成效地探讨。另外还在有机农药的生态环境毒理和生物有效性的有效调控等方面开展了一些工作。

通讯作者:邓垚成,男,湖南农业大学环境与生态学院副教授,博士生导师。连续入选全球前2%顶尖科学家年度影响力(Single year impact)(2020-2024)榜单,入选2022年科睿唯安全球高被引科学家(个人H指数66,SCI引用14000余次)。主要从事环境污染物迁移转化及治理与修复,尤其是高级氧化技术研究,在环境功能纳米材料的合成及其光催化应用方面做了大量的研究工作,并主持了国家自然科学基金2项,湖南省自然科学基金2项,湖南省教育厅优秀青年基金1项,中国博士后面上项目1项等,入选长沙市杰出创新青年培养计划(2022),湖南省湖湘青年英才(2024)。近年来,以第一作者或通讯作者先后在Energy & Environmental Science, Water Research, Advanced Energy Materials, Ap-plied Catalysis B: Environmental,Small等刊物,发表SCI论文60余篇,其中14篇论文入选ESI 1%高被引论文,2篇入选ESI 0.1%热点论文,参与编写英文学术专著1部,同时担任Materials、Frontiers in Environmental Science等期刊客座编辑。

个人主页:

https://www.researchgate.net/profile/Yaocheng-Deng

https://publons.com/researcher/4195360/yaocheng-deng

第一作者:李文博,湖南农业大学2022级博士研究生(导师:龚道新教授、邓垚成副教授)。主要从事基于过渡金属光催化材料的设计及其用于水体中以农药为主的有机污染物治理与修复的研究。目前已在Coordination Chemistry Reviews,Chemical Engineering Journal上发表论文2篇。

| 点击下载文件: |