张嘉超教授课题组在J. Environ. Manage.发表重要成果:农业秸秆堆肥过程中N2O减排机制:外源微生物接种剂介导的功能基因调控和细菌群落动态

近日,我院张嘉超教授课题组博士生何岳巍在有机固废资源化领域取得重要成果,相关研究论文“Mechanisms of N2O emission reduction during agricultural straw composting: functional gene regulation and bacterial community dynamics mediated by exogenous microbial inoculants”近日发表于环境领域权威期刊《Journal of Environmental Management》(JCR Q1,SCI 2024 IF=8.4)。

该研究以水稻秸秆辅以瓜果蔬菜废渣和蘑菇渣等农业固体废物为研究对象,针对好氧堆肥化过程中氮素损失、温室气体排放等问题,进行以下科学探究:在不影响堆肥腐殖化进程的同时是否可以实现降低氮素损失和减少强效温室气体N2O的排放?是否可以通过采用外源微生物菌剂接种的方式实现上述目标?这些工作的探究将促进微生物菌剂在农业秸秆资源化方面的应用,为减少秸秆资源利用过程中氮素损失和N2O的排放提供了科学、经济的解决方案。

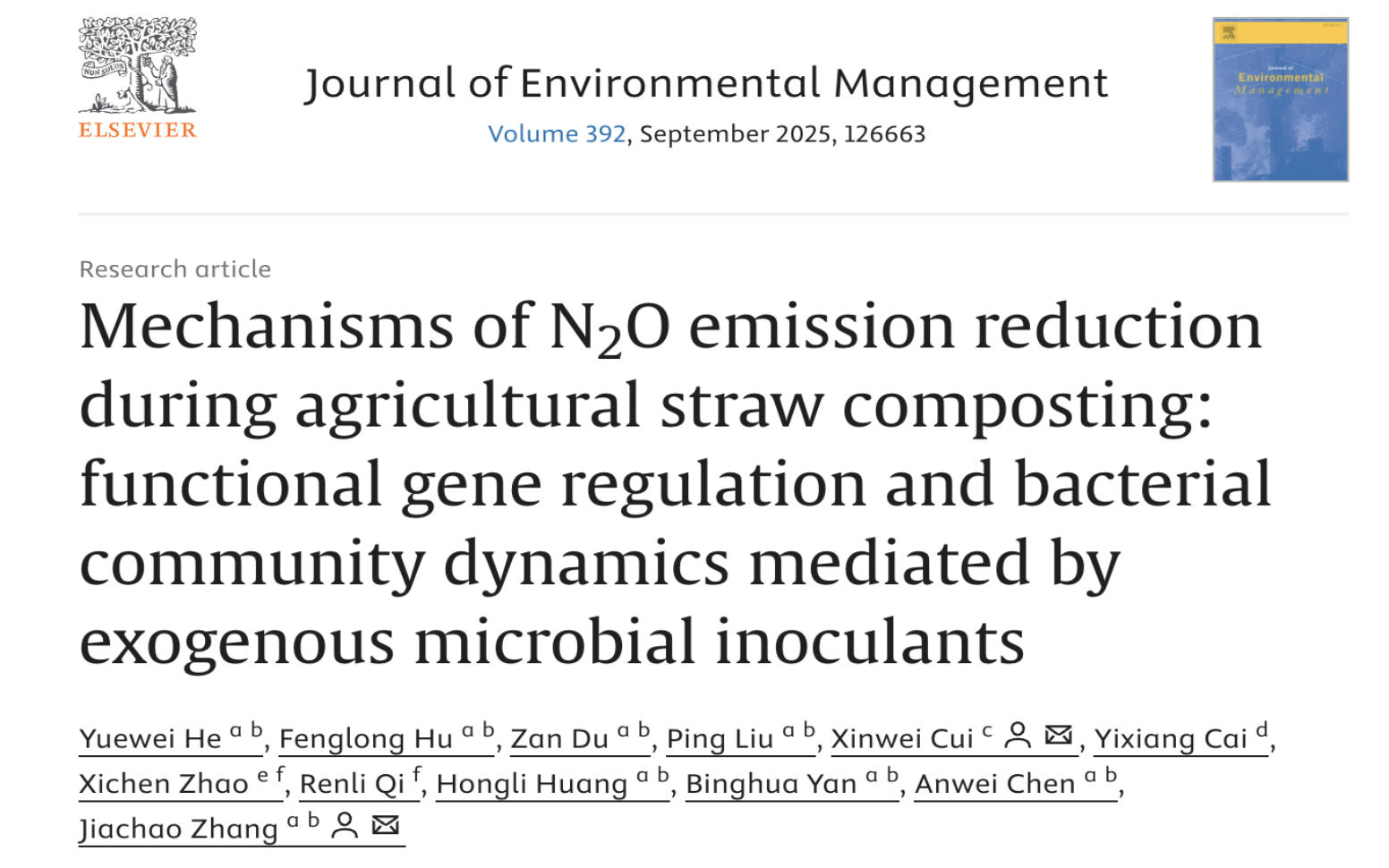

图1. 图文摘要

本研究旨在探究外源微生物接种对秸秆堆肥过程中N2O排放、N2O相关基因表达和细菌群落结构的影响。研究发现,接种嗜热菌(THB)和联合接种嗜热菌与腐熟菌剂(DPA)分别减少33.3%和50.8%的N2O释放。外源微生物剂的引入改变了堆肥体系的理化性质、功能基因以及细菌群落对N2O排放的贡献。amoA基因是影响N2O排放的关键基因(P<0.001)。Proteobacteria(变形菌门)是N2O相关功能基因的主要潜在宿主,对nxrA和nirS基因丰度有显著影响(P<0.01)。通过偏最小二乘路径建模模型,发现理化性质是影响N2O排放最直接、最关键的因素。

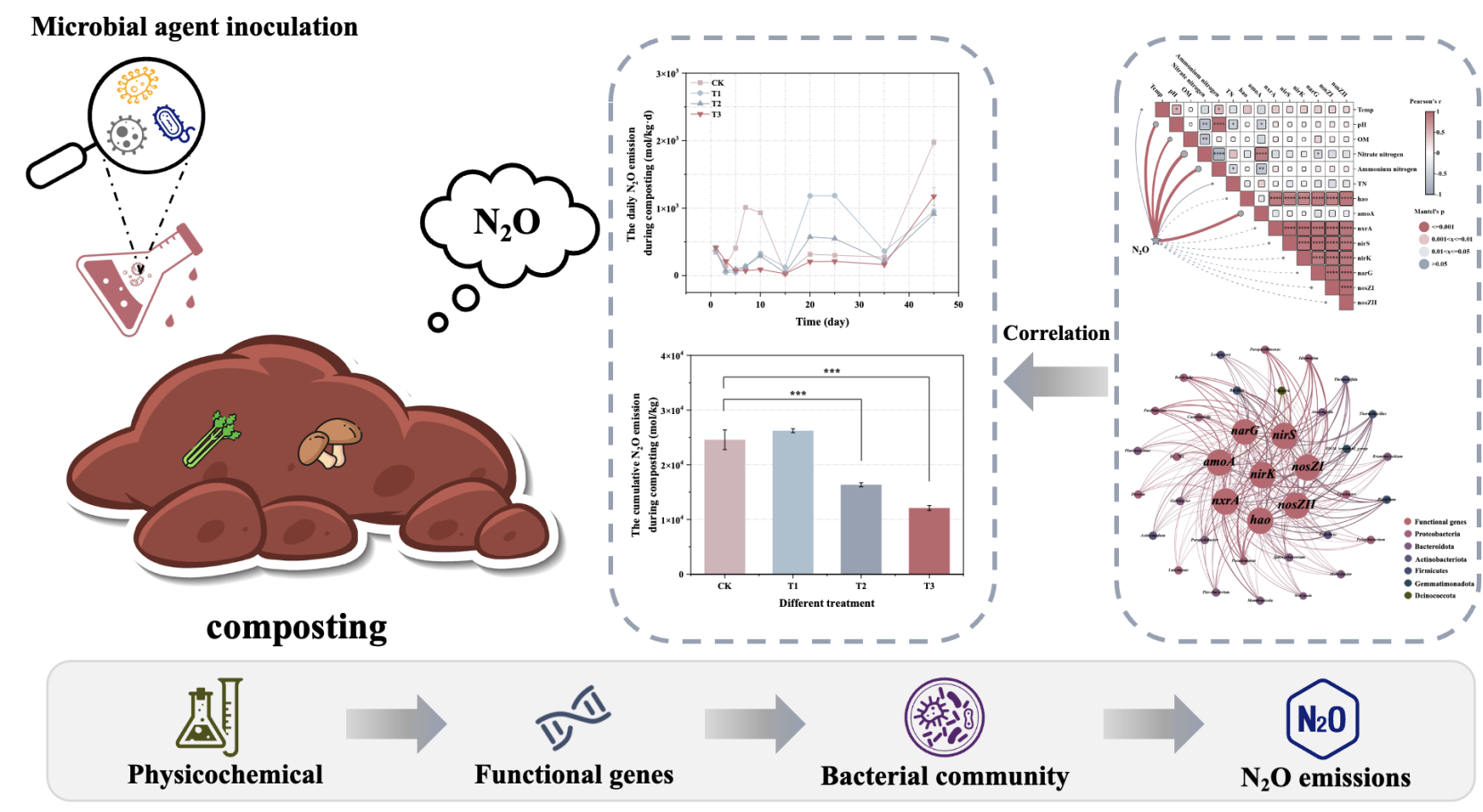

研究表明,外源微生物菌剂的接种影响了堆肥过程中细菌群落结构和组成。Proteobacteria(变形菌门)、Bacteroidot(拟杆菌门)、Actinobacteriota(放线菌门)和Firmicutes(厚壁菌门为优势门),在整个堆肥过程中所占比例保持在75%以上,最高可达97.1%。Firmicutes在嗜热期表现出最高的活性,特别是在接种THB(嗜热菌)时。在成熟阶段,Galbibacter(属于Bacteroidota)是最丰富的属,峰值为34.1%。Galbibacter可能通过影响氮代谢途径(如硝化或反硝化)间接调节堆肥成熟过程中N2O的排放。具体而言,向不完全硝化的代谢倾斜可能会增加N2O排放。在本研究的堆肥成熟期,CK处理的Galbibacter丰度最高,对应于较高的N2O排放量,而所有外源微生物接种(T1、T2、T3)处理的Galbibacter丰度均有所降低,因此N2O排放量也有所降低。

图2. Shannon,Simpson和Chao1细菌群落分析(a, b, c);细菌群落PCoA分析(d);堆肥不同阶段(e)门和(f)属水平的细菌群落组成(CK:蔬菜秸秆+蘑菇渣;T1:加入5g DPA;T2:加入25mL THB;T3:加入5g DPA和25mL THB)。

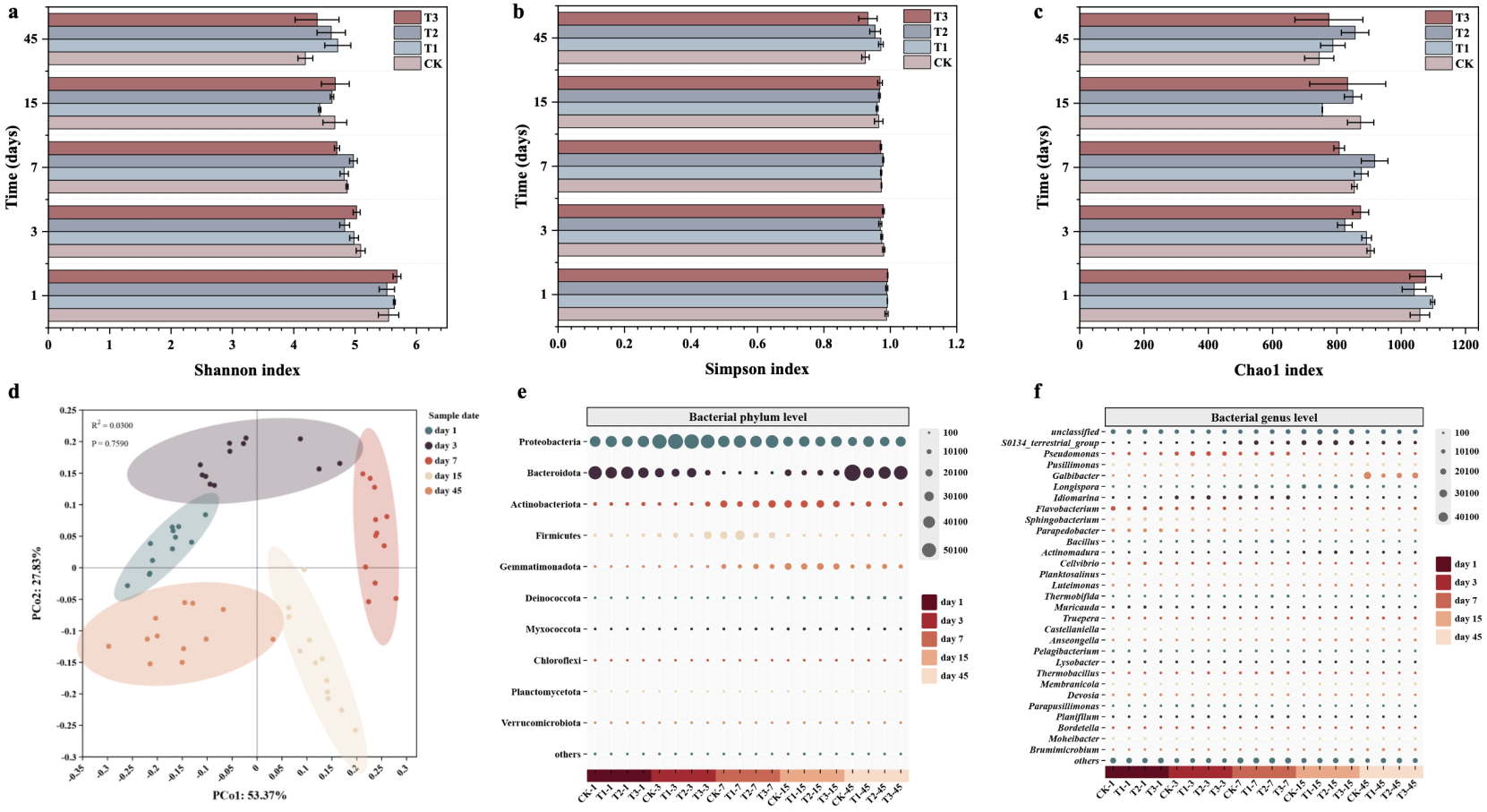

该研究还基于网络分析、Mantel和冗余分析(RDA)等技术方法解析了N2O减排的关键影响因子,结果表明N2O排放量与pH、OM、NH4+-N、NO3--N和amoA基因显著相关(P<0.001);Bacteroidota与N2O排放量关系密切(P<0.01),Proteobacteria(29%)和Bacteroidota(26.3%)是N2O相关功能基因的两个主要潜在宿主,并影响着多个N2O相关功能基因丰度。

图3. N2O排放、理化参数及N2O相关功能基因的Mantel分析(a);N2O功能基因与细菌群落网络分析(b);理化参数(c)和N2O排放量(d)随细菌群落和N2O相关功能基因的RDA(CK:蔬菜秸秆+蘑菇渣;T1:加入5g DPA;T2:加入25mL THB;T3:加入5g DPA和25mL THB)。

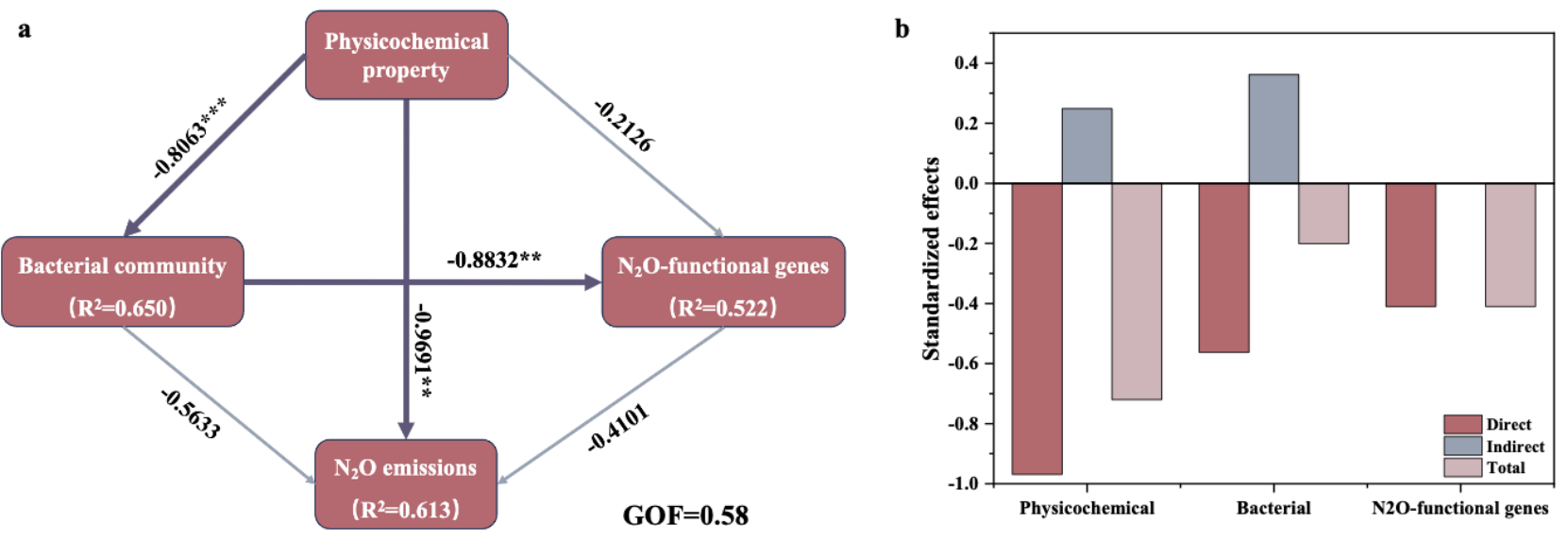

偏最小二乘路径模型(PLS-PM)深入分析了各因素对N2O排放的直接和间接影响(图4a,b)。该模型发现,理化性质对N2O排放和细菌群落丰度都有直接影响(P<0.001;直接=-0.9691,直接=-0.8063)。综合上述Mantel分析的结果,可以推断OM的降解程度直接影响到N2O的释放。此外,细菌群落丰度对N2O功能基因丰度也有直接影响(P<0.01;直接=-0.8832),间接影响N2O排放。本研究结果表明,理化性质是影响N2O排放的最重要因素。这一结果是由于理化性质直接影响N2O相关细菌群落的组成和分布以及功能基因的表达,从而对堆肥过程中N2O排放产生重大影响。因此,通过微生物接种调节堆肥的理化特性和微生物群落结构是控制堆肥过程中N2O排放的有效途径。

图 4. 偏最小二乘路径模型(PLS-PM)显示不同因子对N2O排放的影响(a, **P<0.01, ***P<0.001);PLS-PM的直接和间接影响(b)。

该研究得到了湖南省自然科学基金杰出青年基金(No. 2023JJ10022)、国家自然科学基金(No. U20A2086)、亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目(No. L3740)、中国长沙自然科学基金项目(kq2208107)和国家生猪技术创新中心试点项目(NCTIP-XDB18)等基金的共同资助。

第一作者:何岳巍,湖南农业大学环境与生态学院2023级生态学专业博士研究生。主要研究方向为农业固体废弃物资源化—好氧堆肥相关研究(温室气体减排、粪污秸秆资源化、抗生素抗性基因削减等)。以第一作者(共一)在Bioresource Technology、Journal of Environmental Management、Plant Physiology and Biochemistry和Adsorption Science & Technology等期刊发表论文6篇,授权国家发明专利1项。以主要完成人的身份参与了农业部牵头项目《亚行项目“1+N” 知识共享与传播分平台建设》;中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司科研项目《生活垃圾微生物好氧快速干化技术研究》;主持湖南省大学生创业投资基金项目一项。

通讯作者:崔新卫,博士,研究员(院聘),硕士生导师,中国植物营养与肥料学会生态环境专业委员会委员,湖南省土壤肥料学会理事。主要从事农业废弃物堆肥发酵及土壤有机肥培肥研究。主持国家“十三五”重点研发计划项目子课题1项、湖南省重点研发计划项目3项,省农业科技创新资金项目、省科技特派员项目、长沙市自科基金等项目6项,参与国家科技支撑计划、国家重点研发计划、省重点研发计划等20余项。获湖南省科技进步奖二等奖1项、省农科院科技进步奖一等奖2项、科技兴农奖2项、院科技论文一等奖1项、院记功奖励1次,授权发明专利8件,制定地方标准/农业技术规程7项,在Bioresource Technology、Environmental Pollution、Journal of Integrative Agriculture、Scientific Reports等期刊发表论文60余篇,编写著作3本。通讯邮箱:cuixinwei138@163.com。

通讯作者:张嘉超,博士,教授,博士生导师,主要从事秸秆粪污等农业有机固废资源化过程温室气体减排和污染物高效削减方面的工作。湖南省自然科学基金杰出青年,岳麓山实验室畜禽品种创制中心畜禽粪污资源化PI,国务院-教育部学术新人奖获得者,湖南省青年骨干教师,湖南农业大学1515骨干人才。入选2021、2022年度“全球高被引科学家”,2021全球环境科学高产作者(Top100)。近5年主持或课题负责国家自然科学基金项目2项、国家重点研发计划项目1项、湖南省重点研发计划项目3项、湖南省自然科学基金项目2项、湖南省教育厅优秀青年基金项目1项等。在J. Hazard. Mater.、Bioresour. Technol.、Carbon Res.、Environ. Res.、J. Environ. Manage.等国际期刊发表论文80余篇,ESI高被引或热点论文20篇,Web of Science总引8000余次,H指数58。通讯邮箱:jiachao.zhang@163.com。

| 点击下载文件: |