罗琳教授、张嘉超教授课题组在J. Environ. Chem. Eng.发表重要成果:秸秆与有机肥协同增效机制—调控稻田土壤团聚体结构及潜在有毒元素迁移转化规律

近日,我院罗琳教授、张嘉超教授课题组博士生赵柯棋在秸秆和有机肥的综合应用领域取得重要成果,相关研究论文"Carbon-nitrogen-phosphorus level regulation of potentially toxic elements and enzyme activities in paddy soil aggregates: Straw and organic fertilizer effects"近日发表于环境领域权威期刊Journal of Environmental Chemical Engineering(JCR Q1,SCI 2024 IF=7.2)。

研究背景与目标

长期过度使用化肥导致农田土壤养分失衡,土壤有机质耗竭,对农业生态构成严峻挑战。秸秆还田和有机肥施用作为有机替代措施,有望通过调节土壤团聚体的碳氮磷营养平衡,控制土壤微生物活性,实现农业可持续发展。本研究旨在重点探讨秸秆还田与有机肥施用如何影响稻田土壤团聚体中的碳、氮、磷分布及其潜在有害元素(如砷、镉、铬、锌等)的形态?同时揭示施肥策略如何通过调节碳氮磷水平影响土壤酶活性。阐明这些问题,将为优化秸秆还田与有机肥施用作为有机替代措施提供科学依据,通过调节土壤团聚体养分平衡及微生物活性,促进农业可持续发展。

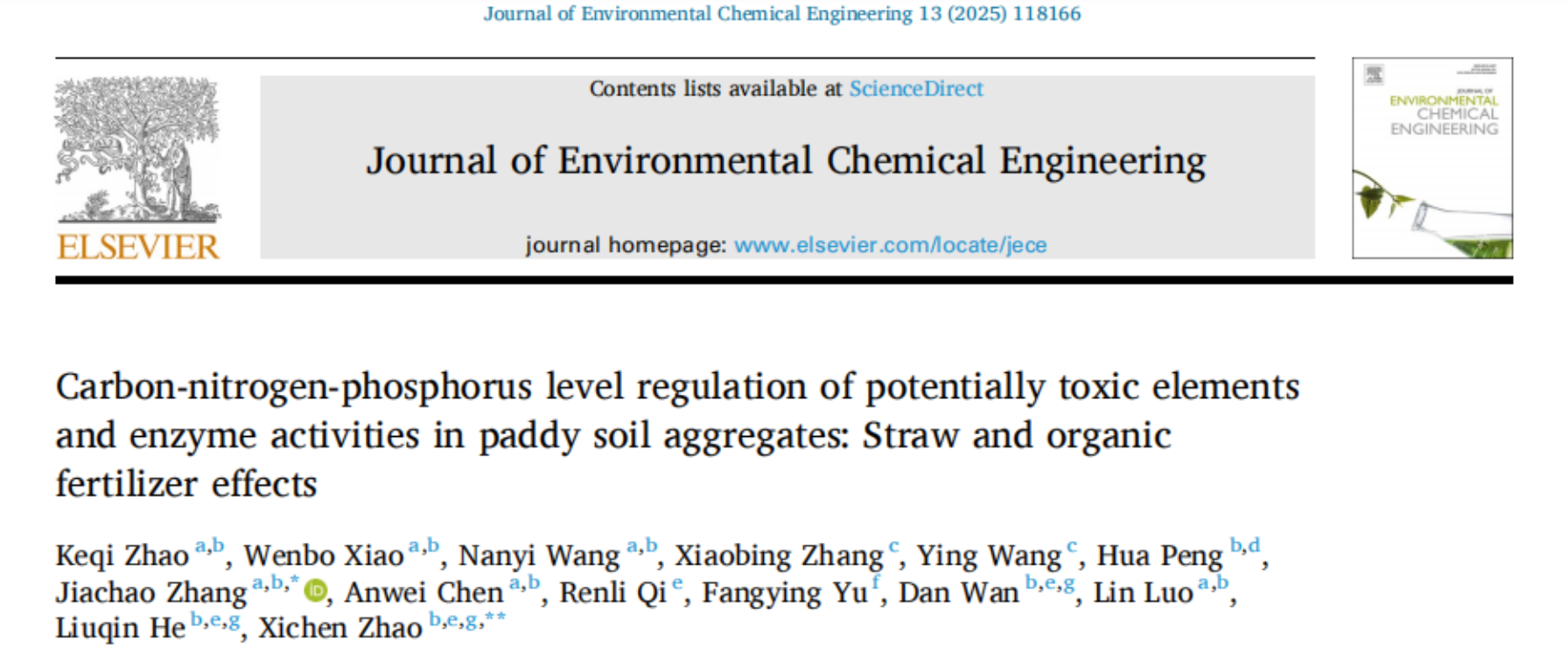

图1 图文摘要

研究方法

该研究在湖南省长沙市郊的双季稻种植区进行田间试验,设置四种施肥处理:自然生长对照组(NG)、秸秆还田组(SRF,3000 kg/hm²)、有机肥施用组(OFA,3000 kg/hm²)以及秸秆-有机肥配施组(SRF/OFA)。试验周期覆盖水稻生长季,监测三个关键时期(返青前、抽穗期、成熟期)的土壤特性变化。

研究团队采用欧洲标准化局(BCR)连续提取法分析土壤中潜在有害元素的形态分布,运用酶检测试剂盒测定土壤酶活性,并借助偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)与随机森林模型等先进数据分析方法,深入剖析各因素间的复杂关系。

研究结果与关键发现

(1)土壤碳氮磷水平提升

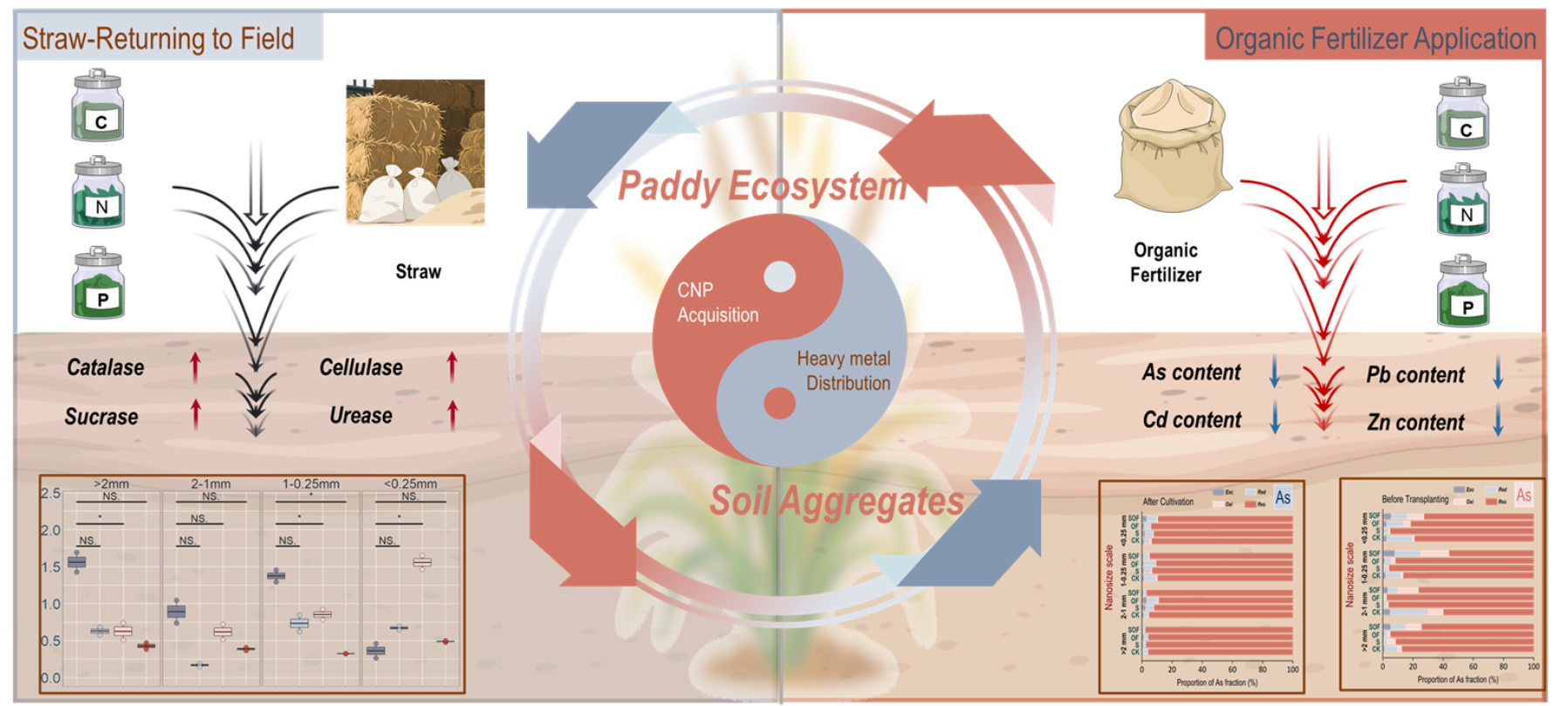

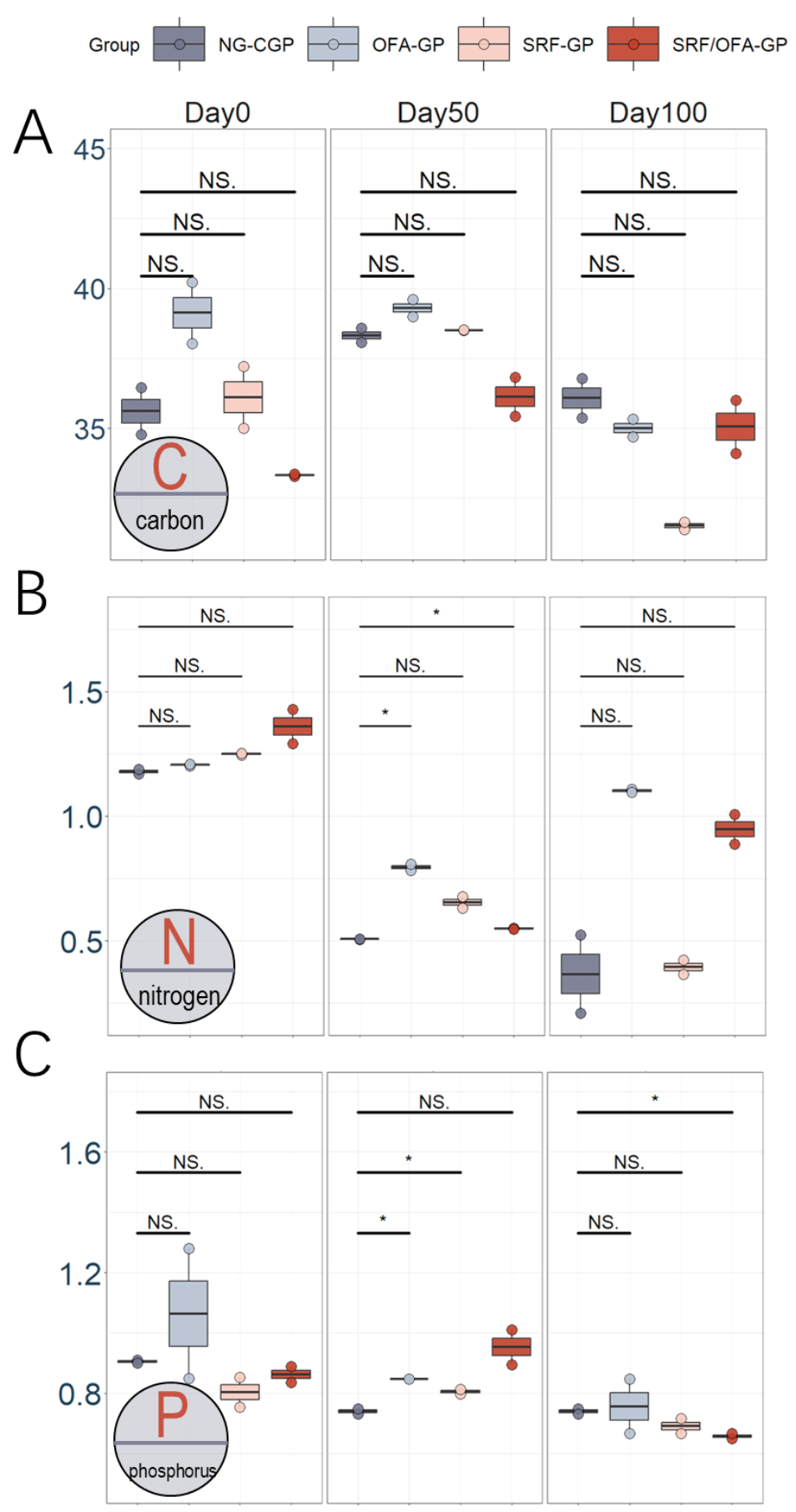

有机肥施用显著提高了稻田土壤的总碳(TC)、总氮(TN)和总磷(TP)水平。秸秆-有机肥配施在微团聚体(< 0.25mm)中显著提升磷含量,在宏团聚体(> 2mm)中增加碳氮储量,改善效果优于单一施用。

图2 不同施肥策略对水稻土壤中总碳(g kg-1)、总氮(g kg-1)和总磷(g kg-1)含量的影响(n=12)。自然生长对照组(NG-GCP);秸秆还田生长组(SRF-GP);有机肥施用生长组(OFA-GP);秸秆还田与有机肥施用结合生长组(SRF/OFA-GP)。注:*表示组间存在统计学显著差异(p < 0.05)。

图3 施肥策略对水稻田土壤团聚体中总碳(g kg-1)、总氮(g kg-1)和总磷(g kg-1)含量的影响(n=12)。注:*表示组间存在统计学显著差异(p < 0.05)。

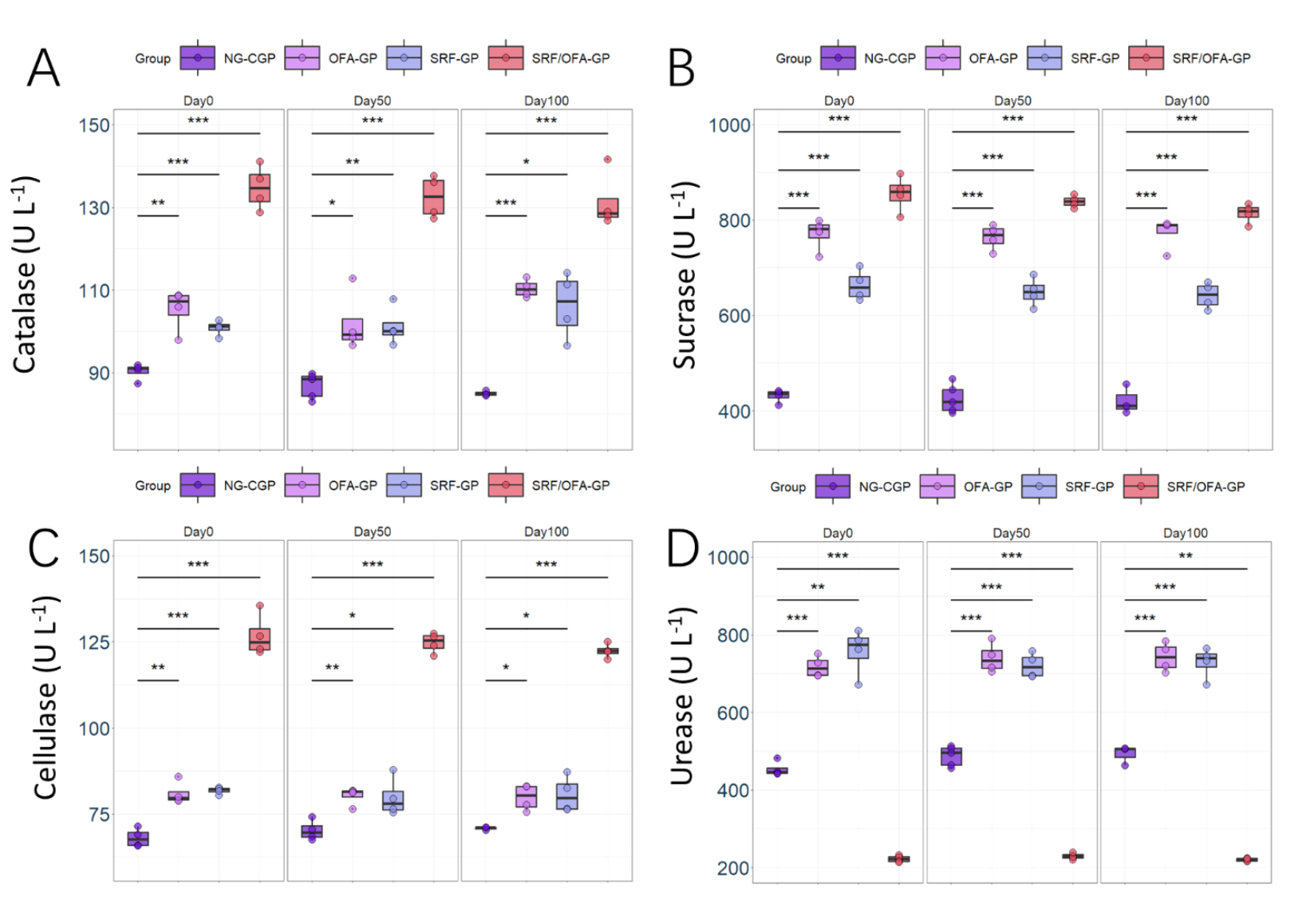

(2)土壤酶活性增强

秸秆还田、有机肥施用及两者配施显著提高了过氧化氢酶、蔗糖酶和纤维素酶活性。其中,过氧化氢酶活性提升1.11至1.53倍,蔗糖酶活性达221.14至424.31单位,纤维素酶活性提升至122.43至126.77 U L⁻¹。秸秆和有机肥为土壤微生物提供了丰富的碳源和能量物质,刺激微生物生长繁殖,促进酶的分泌,促进有机质矿化。

图4 施肥策略对水稻土壤中过氧化氢酶、蔗糖酶、尿素酶和纤维素酶的影响(n=12)。注:*、**、***分别表示不同替代策略在p < 0.05、p < 0.01、p < 0.001水平上存在统计学差异。

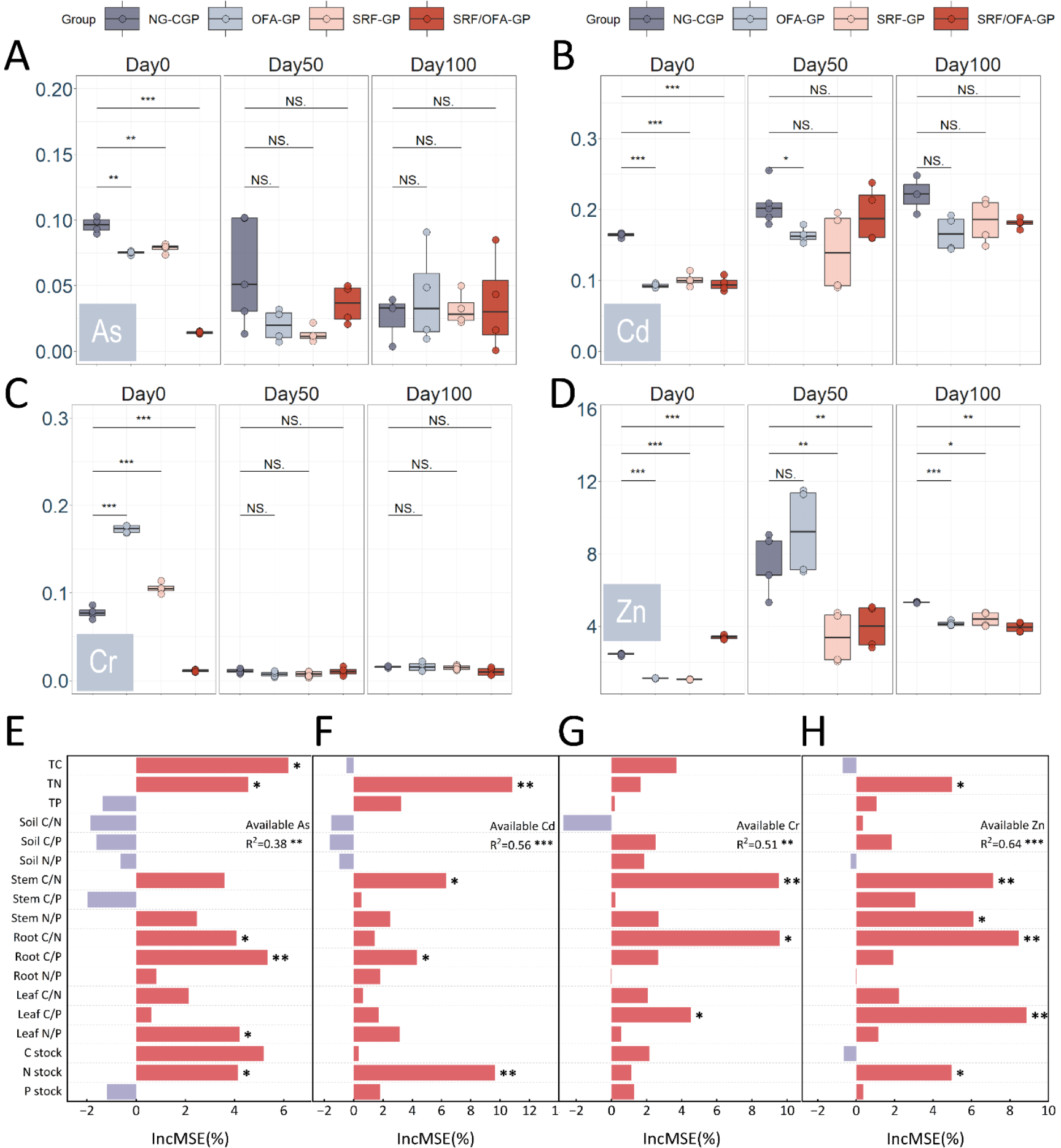

(3)潜在有害元素生物有效性降低

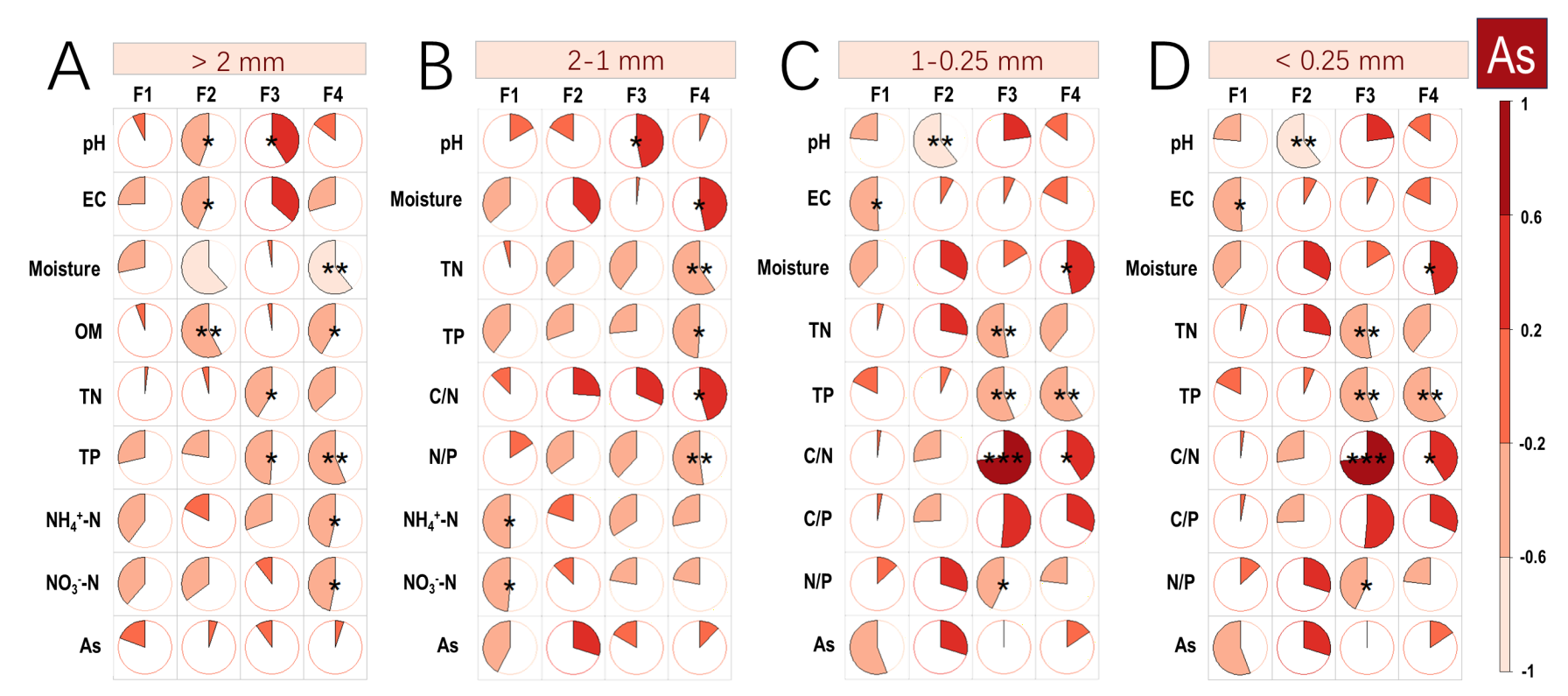

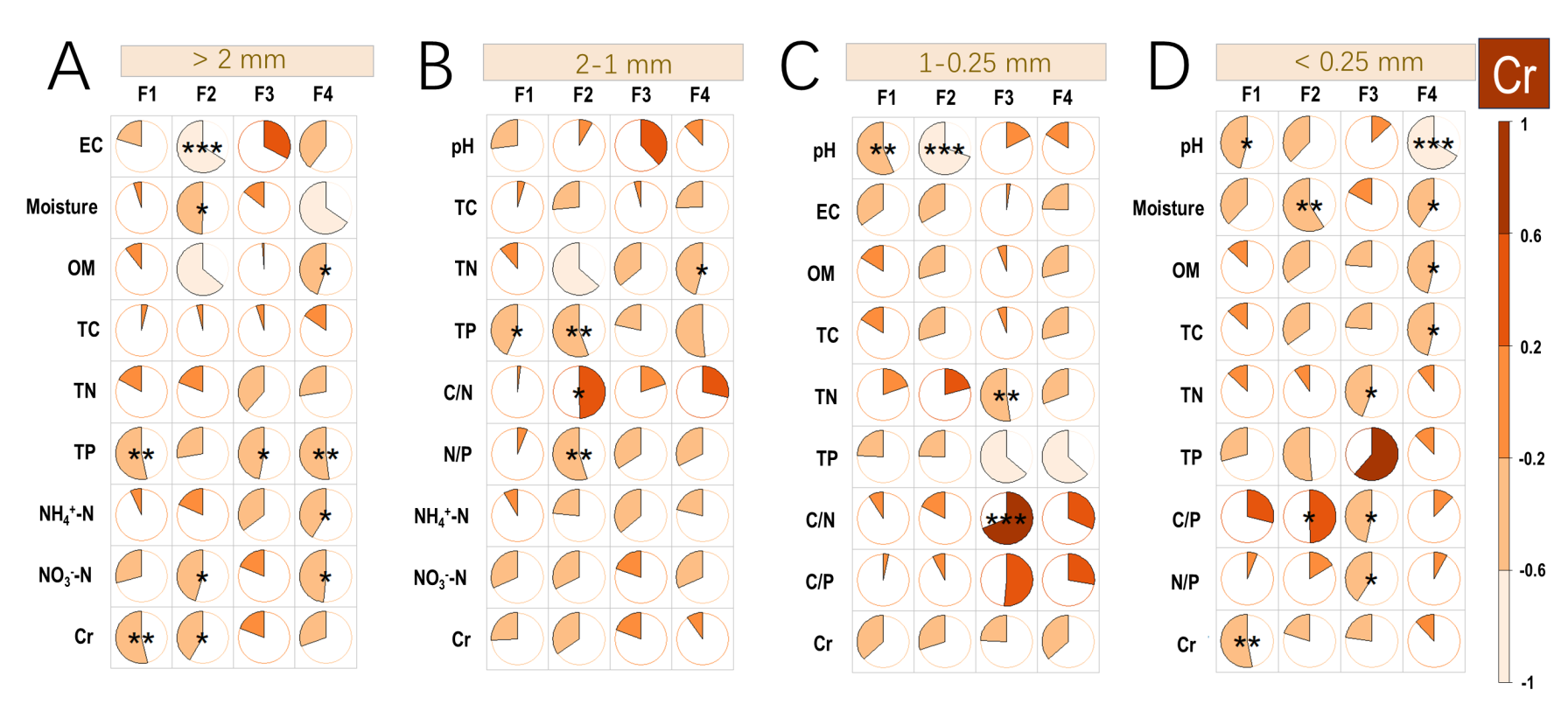

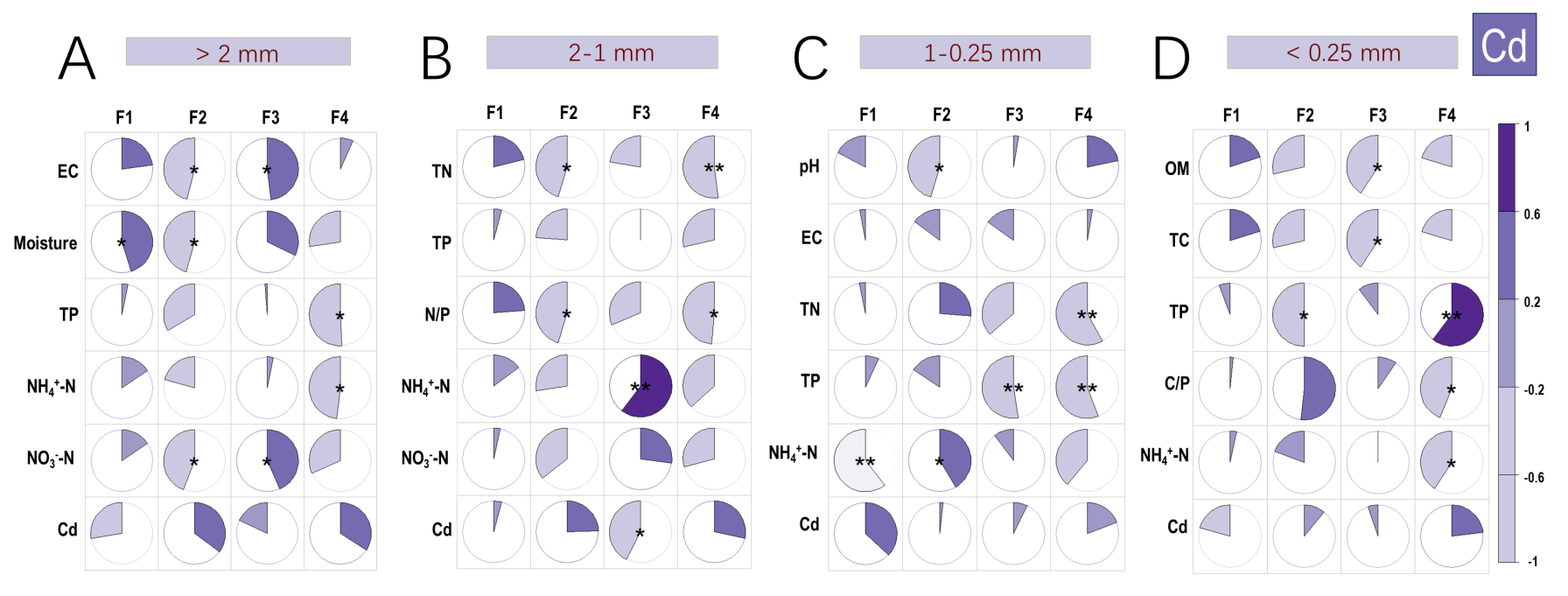

各施肥策略显著降低了稻田土壤中砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)和锌(Zn)的生物有效性。秸秆-有机肥配施使土壤有效态砷、镉含量降低85.23%和42.18%,铬(Cr)、锌(Zn)活性降低32.54%和25.91%;在微团聚体中,该技术将镉的残渣态比例提高40.39%,交换态降35.70%;宏团聚体中,砷、锌从可还原态向残渣态转化,铬的氧化态含量显著下降。有机肥中的腐殖化合物可与金属离子形成稳定复合物,减少金属在土壤中的迁移性。随机森林模型表明,土壤总氮和氮储量是预测砷、镉、锌生物有效性的关键指标;水稻茎秆碳氮比(C/N)可反映土壤铬、镉、锌的有效态变化。

图5 水稻田中砷(A)、镉(B)、铬(C)和锌(D)的生物利用度含量(mg kg-1)。随机森林(Random forest)对土壤、根、茎和叶中CNP作为土壤可利用砷(E)、镉(F)、铬(G)和锌(H)驱动因素的平均预测重要性。该准确性重要性指标针对每棵树计算,并取森林(500棵树)的平均值。MSE为均方误差,MSE%越高表明预测因子越重要。注:*、**、***分别表示不同替代策略在p < 0.05、p < 0.01、p < 0.001水平上存在统计学差异。TC:总碳;TN:总氮;TP:总磷;C/N:总碳与总氮的比值;C/P:总碳与总磷的比值;N/P:总氮与总磷的比值。

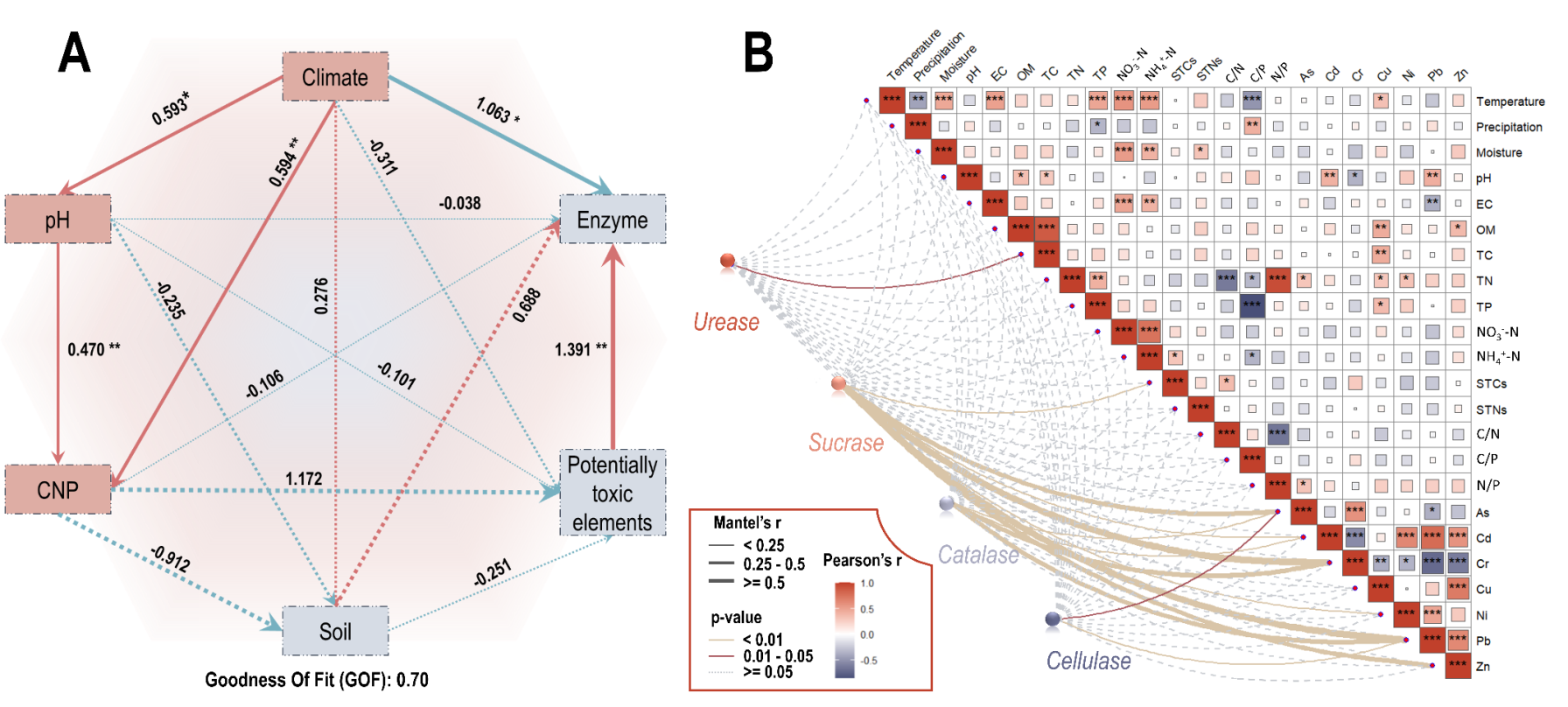

图6 PLS-SEM分析显示酶活性对气候、pH值、CNP、土壤性质及潜在有毒元素的响应(A)。正负路径系数分别用红色和蓝色表示。路径系数的绝对值通过不同粗细的线条表示。实线表示两者之间存在统计学显著相关性,虚线表示两组之间无统计学相关性。尿素酶、纤维素酶、过氧化氢酶和蔗糖酶活性与土壤理化性质的关系(B)。气候包括温度和降水量;酶包括尿素酶、蔗糖酶、过氧化氢酶和纤维素酶活性;CNP包括总碳、总氮、总磷、碳储量、氮储量和磷储量;潜在有毒元素包括砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、镍(Ni)、铅(Pb)和锌(Zn)的可利用含量; 土壤包括电导率、有机质、硝酸氮、铵氮和水分。EC:电导率;OM:有机质;TC:总碳;TN:总氮;TP:总磷;NO3−-N:硝酸氮;NH4+-N:铵氮;STCs:土壤碳储量;STNs:土壤氮储量;C/N:土壤总碳与总氮的比值;C/P:土壤总碳与总磷的比值;N/P:土壤总氮与总磷的比值。

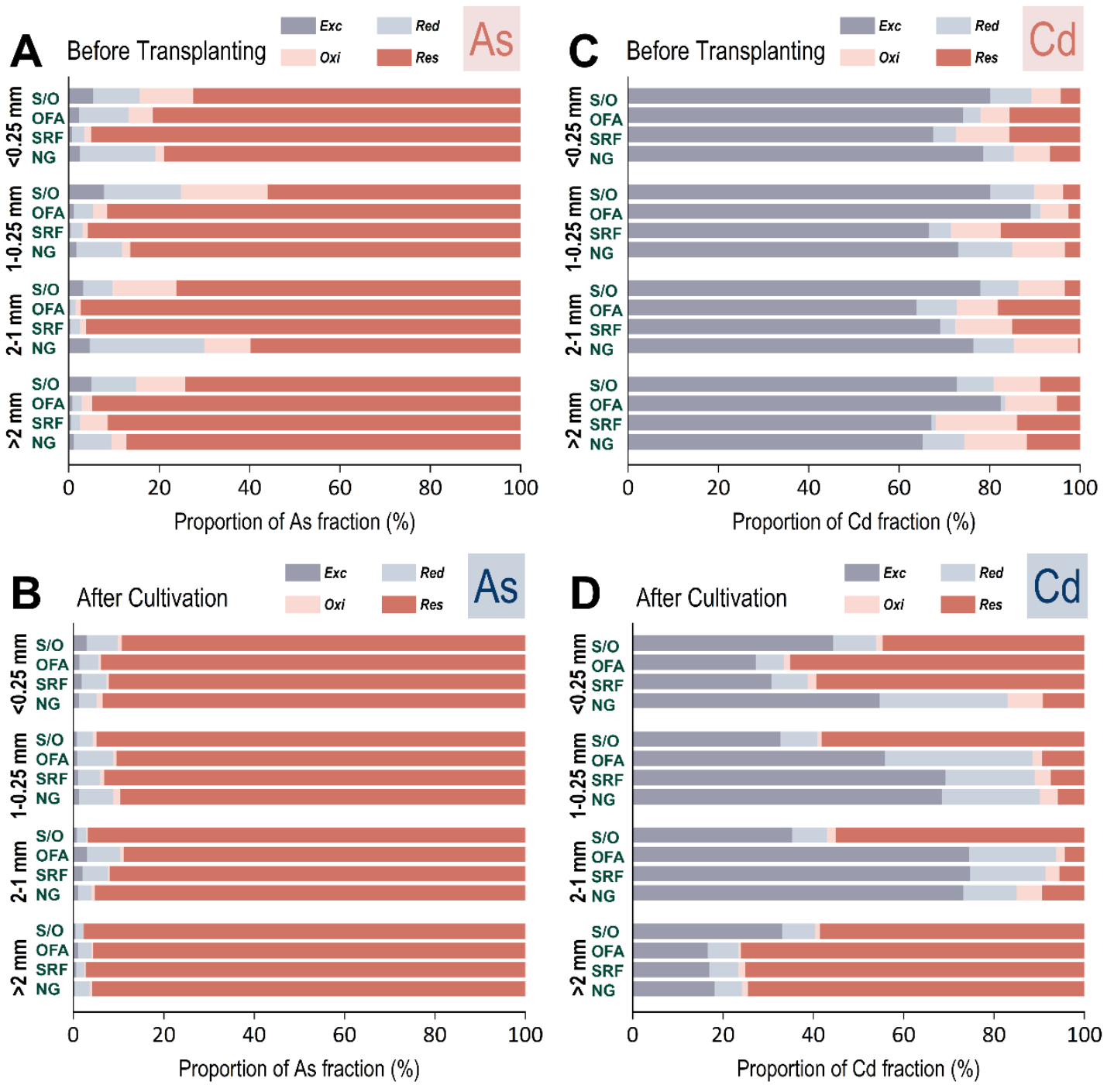

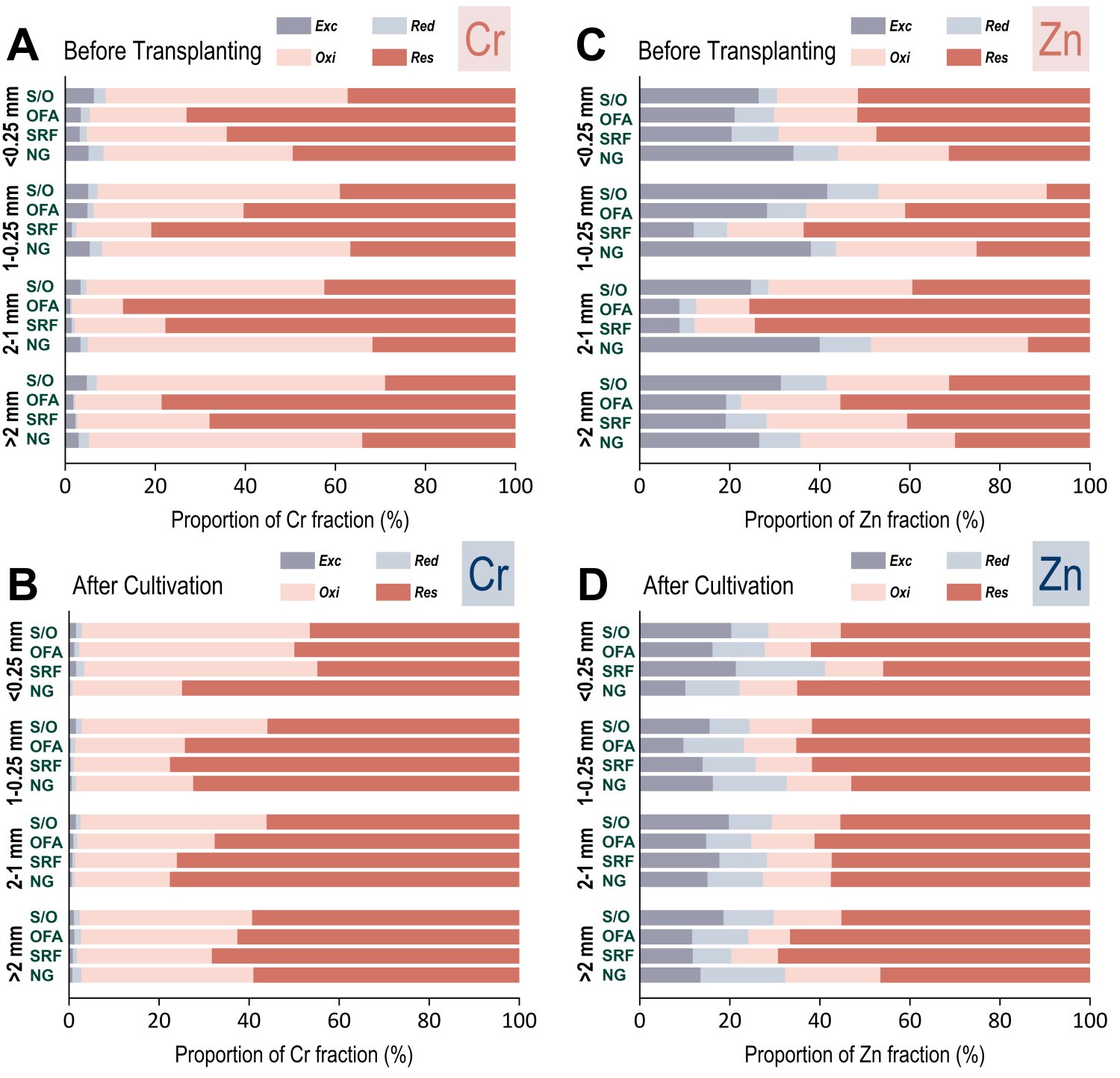

(4)土壤团聚体对潜在有害元素形态分布的影响

在不同粒径土壤团聚体中,砷、镉、铬、锌的形态分布发生显著变化。秸秆-有机肥配施促使砷从可还原态向残渣态转变,增加了镉、铬、锌的残渣态含量,从而降低了潜在有害元素的生物有效性与迁移性。因此,通过调节水分、碳氮磷水平,可定向改变有毒元素的形态分布。

图8 施肥策略对水稻田移栽前和耕作后土壤团聚体中铬(A、B)和锌(C、D)组分的分布影响(n=16)

图9 土壤团聚体中砷(A-D)组分的富集程度与水田土壤物理化学性质及酶活性的相关性。EC:电导率;OM:有机质;TN:全氮;TP:全磷;NO₃⁻-N:硝酸氮;NH₄⁺-N:铵氮;C/N:土壤全碳与全氮的比值;C/P:土壤全碳与全磷的比值;N/P:土壤全氮与全磷的比值

图10 土壤团聚体中铬(A-D)组分的富集程度与水田土壤物理化学性质及酶活性的相关性

图10 土壤团聚体中镉(A-D)组分的富集程度与水田土壤物理化学性质及酶活性的相关性

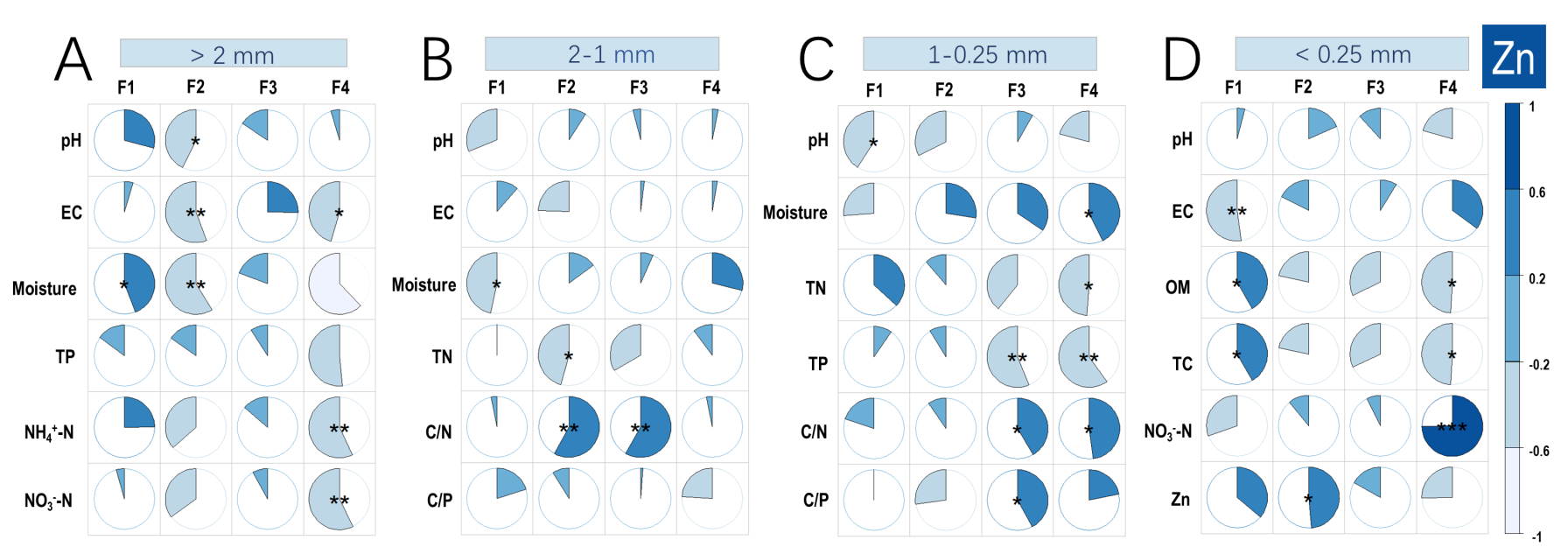

图10 土壤团聚体中锌(A-D)组分的富集程度与水田土壤物理化学性质及酶活性的相关性

研究意义与展望

本研究证实,秸秆还田与有机肥施用是改善稻田土壤生态、降低潜在有害元素风险的有效途径。这些措施不仅能提升土壤肥力,还能通过调节土壤碳氮磷水平和酶活性,减少有害元素的生物有效性,对保障农业生态环境安全和粮食质量安全具有重要意义。未来,研究团队将进一步优化秸秆还田与有机肥施用的策略和技术参数,以期为农业可持续发展提供更具操作性的指导方案。

该研究得到了国家重点研发计划(No. 2023YFD1301403)、国家自然科学基金(No. U20A2086)、湖南省自然科学基金杰出青年基金(No. 2023JJ10022)和亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目(No. L3740)等基金的共同资助。

作者简介

第一作者:赵柯棋,湖南农业大学环境与生态学院2022级生态学专业博士研究生。主要研究方向为减污降碳协同增效相融合的农业废弃物资源化利用与应用研究,有着坚实的理论基础和丰富的研究经验。发表SCI论文12余篇,其中以第一作者在Sci. Total Environ.、Car. Res.、Environ. Res.、J. Environ. Manage.、J Environ. Chem. Eng.等期刊上发表SCI论文6篇。Web of Science总引300余次,H指数8。曾获得2016-2017湖南农业大学优秀学生干部、2017-2018国家励志奖学金、2019届湖南省优秀毕业生、2022-2023湖南农业大学优秀团干、2024年博士研究生国家奖学金。主持参与第一届“中国青年碳中和”创新创业大赛并荣获华中赛区银奖,主持参与第二届“中国青年碳中和”创新创业大赛并荣获华中赛区银奖,主持参与第三届“中国青年碳中和”创新创业大赛并荣获华中赛区银奖,主持参与首届湖南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛并荣获三等奖,主持参与第三届湖南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛并荣获三等奖,参与清华大学和中国研究生教育学会工作委员会举办的第二届全国碳中和博士生论坛并作口头报告。申请国家发明专利3项;先后担任担任J. Hazard. Mater.、Environ. Res.、BMC Plant Biol.、Curr. Pollut. Rep.、Sci Rep. J.Soil Sci. Plant Nut.、Heliyon、Environ. Geochem. Hlth.、Bionanoscience等国际SCI期刊的审稿人。

指导老师:赵曦晨,博士,现为中国科学院亚热带农业生态研究所助理研究员/博士后,主要从事单胃动物营养、种养结合及种养循环生态农业模式等领域的研究;先后参与原国家973、中科院STS计划项目、赢创德固赛和国家生猪技术创新中心先导科技项目B类等国家级、省部级和企业横向合作项目7项;先后在Anim. Nutr.、Poultry Sci.、Future Foods、J Environ. Chem. Eng.等行业国际知名期刊发表SCI论文20余篇,申请国家发明专利1项;先后担任J. Anim. Sci.、Poultry Sci.、J. Agr. Food Res.、Biol. Trace Elem. Res.等多个SCI期刊审稿人。

指导老师:张嘉超,博士,教授,博士生导师,主要从事秸秆粪污等农业有机固废资源化过程温室气体减排和污染物高效削减方面的工作。湖南省自然科学基金杰出青年,岳麓山实验室畜禽品种创制中心畜禽粪污资源化PI,国务院-教育部学术新人奖获得者,湖南省青年骨干教师,湖南农业大学1515骨干人才。入选2021、2022年度“全球高被引科学家”,2021全球环境科学高产作者(Top100)。近5年主持或课题负责国家自然科学基金项目2项、国家重点研发计划项目1项、湖南省重点研发计划项目3项、湖南省自然科学基金项目2项、湖南省教育厅优秀青年基金项目1项等。在J. Hazard. Mater.、Bioresour. Technol.、Carbon Res.、Environ. Res.、J. Environ. Manage.等国际期刊发表论文80余篇,ESI高被引或热点论文20篇,Web of Science总引8000余次,H指数58。通讯邮箱:jiachao.zhang@163.com。

指导老师:罗琳,博士,教授,博士生导师,主要研究方向为重金属污染治理与固体废物资源化。主持国家“十三五”重点研发计划项目1项、国家基金地区联合基金1项,国家自科基金4项,国家“十二五”科技支撑计划课题1项,副主持国家863重点项目1项,省部级科研课题5项;获中国有色金属工业科学技术奖一等奖1项、二等奖1项,湖南省自然科学奖三等奖2项,获湖南省教学成果奖二等奖1项;授权发明专利10项,主编专著1部,国家“十二五”规划教材1部,副主编1部。通讯邮箱:luolinwei0@163.com。

| 点击下载文件: |